某化学小组围绕燃烧与灭火的主题开展了相关活动。请你参与完成:

【知识回忆】可燃物燃烧的必备条件是 ;

【交流讨论】(1)改进后的装置(如图二)与图一相比,其优点是 。欲使图二中的红磷着火,可将试管从水中取出并 后才能对试管加热;

(2)将装有某气体的大试管口朝下垂直插入水中,使试管罩住白磷(如图三所示),结果观察到了“水火相容”的奇观,则大试管所装气体可能是 ;

【趣味实验】同学们找来了两个相同的纸杯:向其中一个纸杯中加入少量水,然后分别将两个纸杯放在酒精灯火焰上灼烧,很快空纸杯就着火燃烧了而装水的纸杯则没有被点着。请你分析装水的纸杯没有被点着的原因___________________。

【综合应用】“水火不相容”是指水能灭火,其实水有时也可以“生火”,比如钾遇水会立刻着火,因为钾遇水生成H2和KOH,该反应是 (填“吸热”或“放热”)反应。

仓库中有一包氮肥的包装标签模糊不清,有同学进行了以下探究:

(1)操作③用玻棒搅拌的目的是。

(2)请完成下表(已知AgCl和BaSO4是难溶于水和酸的白色固体):

| 假设和现象 |

判断和化学方程式 |

|

| 若现象

为无氨味。 |

则样品中不含(填名称)。 |

|

| 由操作②现象判断。 |

该样品一定含有离子。 |

|

| 若现象

为白色沉淀,现象

为无沉淀。 |

则样品中含有(写名称),该反应的化学方程式为。 |

|

| 若现象

为"无沉淀",现象

为白色沉淀。 |

则样品中含有(写化学式),该反应的化学方程式为。 |

(3)若现象

、

都无现象,则该氮肥可能是(写化学式);若操作②现象为无气味、现象

、

无现象,则该氮肥可能是(只写一种)。

实验与探究是化学学习的重要方法和内容。

(1)今年5月,我市各学校进行了实验操作考查。小张同学进行的实验考查是"用稀盐酸鉴别氢氧化钠(

)溶液和碳酸钠(

)溶液,并测定碳酸钠溶液的

"。

①小张同学的实验记录如下表,请补充完整:

| 操作步骤 |

现象记录 |

反应的化学方程式 |

| 取两支试管,分别往试管中加入2

样品1、2,再往其中滴入盐酸 |

样品1:无明显现象 |

|

| 样品2:溶液中出现气泡 |

②用

试纸测定碳酸钠溶液的酸碱度,简述操作的主要步骤:。

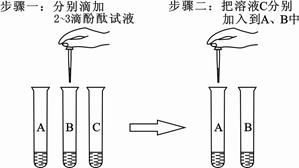

(2)在实验台上有三瓶未贴标签的溶液,已知分别是碳酸钠溶液、氢氧化钠溶液和稀盐酸。为区别这三种溶液,在老师指导下,兴趣小组的同学把这三种溶液按

、

、

进行编号,然后分别各取适量作为样品加入到三支试管中,进行了如下图所示的探究活动:

步骤一中,

无明显现象,

、

溶液的颜色变成红色;

步骤二中,

、

溶液的颜色由红色变成无色,且

溶液中有气泡冒出。

①根据上述实验现象可知,

、

溶液分别是、。

②某小组同学在进行步骤一实验时出现异常现象:往

溶液中加入酚酞试液时,溶液颜色先变成红色,振荡后迅速变成无色。老师指出这是因为溶液浓度过大造成的。接着,老师往该试管的溶液中加入适量盐酸,观察到

溶液的颜色又变成红色,此时溶液中含有的溶质主要是(酚酞除外)。

酸、碱、盐是几类重要的化合物,他们之间能发生复分解反应。

(1)复分解反应发生的条件是有沉淀析出,或有气体放出,或有生成。

(2)某化学小组进行"酸和碱的中和反应"实验:将盐酸滴入一定量的澄清石灰水中,实验无明显现象。取反应后的部分溶液加热、蒸干、得到白色固体。

以下是探究白色固体成分的实验,已知

溶液呈中性。请填写下表:

| 实验操作 | 测定结果 | 白色固体成分 |

| 用 试纸测定反应后溶液的酸碱度,操作方法是 |

|

|

|

|

实验反思:无明显现象的中和反应可借助酸碱指示剂判断反应终点。

(3)"粗盐提纯"指除去

中的泥沙和

、

、

等杂质。

某同学设计了除去三种可溶性杂质的实验方案:先将固体溶解,然后向其中依次加入过量的

、

、

溶液,充分反应后过滤,蒸发结晶。请回答:

| 部分物质的溶解性表(室温) |

||||

| 溶、挥 |

溶 |

溶、挥 |

||

| 溶 |

溶 |

不溶 |

不溶 |

|

| 微溶 |

溶 |

微溶 |

不溶 |

|

| 不溶 |

溶 |

溶 |

微溶 |

①溶解、过滤和蒸发操作中都用到一种玻璃仪器,该仪器在蒸发操作中的作用是什么?

②加入

溶液的目的是什么?

③以上方案还需完善,请说明原因并加以补充。

(4)

和

的化学性质相似。"神舟"飞船内,可用盛有

的过滤网吸收航天员呼出的气体,以降低

含量。请计算:用

完全吸收176

生成

和

,理论上至少需要

的质量是多少?

乙炔 气体和氧气反应能产生高温火焰,工人师傅常用氧炔焰切割或焊接金属.乙炔由碳化钙(块状固体,化学式为 )与水反应生成,同时生成一种白色固体.

【提出问题】白色固体是什么物质

【做出猜想】小明经过思考认为有以下几种可能:

猜想一:

;

猜想二:;

猜想三:

.

他的依据是.

【交流反思】经过同学们交流讨论,认为猜想一不成立.否定猜想一的理由是:.

【进行实验】

(一)取少量白色固体放入试管中,滴加稀盐酸,没有观察到,证明猜想二不成立.

(二)取少量白色固体加入到水中,取上层清液,,有白色沉淀出现,证明猜想三成立.该反应的化学方程式为:.

结论:白色固体是

.

【拓展应用】已知碳化钙与水反应非常剧烈,乙炔的密度比空气略小.实验室欲制取并收集纯净的乙炔,要求做到节约、安全、随时发生、随时停止,你选择的装是(选填图中装置序号).

A B C D E F

化学小组同学为鉴定某工厂排出的无色污水成分,他们查阅工厂的有关资料后,推测出污水中可能含有

、

、

、

中的一种或几种物质,同学们取污水进行了探究:(已知

溶液呈中性)

(1)测污水的

:取一张

试纸,放在玻璃片上,读数为

,由此可知:污水中一定有,可能有

。

(2)检验

是否存在:甲同学在一支试管中取少量污水,向试管中滴加少量的溶液,振荡,产生了白色沉淀,反应的化学方程式为,证明污水中有

存在。乙同学用物理方法也得到了同样的结论,他的实验操作及实验现象是。

通过探究,同学们确定了污水的成分。

为使排放的污水中不含酸或碱,可向污水中加过量的。