阅读下列材料,回答问题。

材料一 中华民国之主权,属于国民全体。中华民国人民一律平等,无种族、阶级、宗教之区别。中华民国以参议院、临时大总统、国务员、法院行使其统治权。

中华民国之立法权,以参议院行之。国务员以临时大总统提出法律案、公布法律及发布命令时,须副署之。

参议院对于临时大总统,认为有谋叛行为时,得以总员四分之三以上之出席,出席员三分之二以上之可决弹劾之。

总统由参议院选举产生。临时大总统代表临时政府,总揽政务,公布法律。临时大总统受参议院弹劾后由最高法院全院审判官互选九人组织特别法庭审判之。

实行责任内阁制,内阁总理由议会的多数党产生。国务总理及各部总长,均称国务员;国务员辅佐临时大总统,负其责任。

法院以临时大总统及司法总长分别任命之法官组织之;法官独立审判,不受上级官厅之干涉。

——《中华民国临时约法》

材料二 辛亥革命开创了完全意义上的近代民族民主革命……为中国革命的进步打开了闸门,使反动统治秩序再也无法稳定下来。

——江泽民在“十五大”的报告

请回答:

(1)《中华民国临时约法》体现了资产阶级共和国的哪些基本原则?它的颁布具有什么历史意义?

(2)根据所学知识和材料二指出为什么说辛亥革命是近代中国第一次完全意义上的反帝、反封建的资产阶级民主革命?

阅读材料,回答问题:

材料一

封建主义打造了欧洲。11和12世纪,在封建王朝的统治下,欧洲达到了它的第一个青春期,达到了它的第一个富有活力的阶段。

——布罗代尔《文明史纲》

材料二

10世纪、11世纪、12世纪的后起蛮族,也强烈地为中国文明所吸引。除了自身采纳中国文明,他们还在自己统治的领土上传播了中国文明。

——阿诺德·汤因比《人类与大地母亲》

问题:

(1)西欧封建制度出现于何时?

(2)11、12世纪,在封建王朝统治下的欧洲,其“青春期”和“活力”主要表现在哪里?

(3)材料二中所说 “蛮族”主要指哪些民族?他们是怎样在自己统治的领土上传播中国文明的?试举一例说明。

(4)结合所学知识,请概述11、12世纪中国、西欧历史发展呈现出哪些显著的不同?

阅读材料,回答问题:

材料一

太祖武皇帝,沛国谯人也,姓曹,讳操,字孟德,汉相国参之后。……太祖运筹演谋,鞭挞宇内,揽申、商之法术,该韩、白之奇策,官方授材,各因其器,矫情任算,不念旧恶,终能总御皇机,克成洪业者,惟其明略最优也。抑可谓非常之人,超世之杰矣。

——晋·《三国志》

材料二

太祖为人佻易无威重,好音乐,倡优在侧,常以日达夕。被服轻绡,身自佩小鞶囊,以盛手巾细物,时或冠帢帽以见宾客。每与人谈论,戏弄言诵,尽无所隐,及欢悦大笑,至以头没杯案中,肴膳皆沾污巾帻,其轻易如此。

——吴国·《曹瞒传》

材料三

在宋代之前,曹操在人们的心中是个顶天立地的英雄形象,宋代以后,曹操的形象却发生了颠覆性的改变,曹操成了阴险狡诈的权术家、大奸臣。

——《文汇报》2009年

问题:

(1)曹操主要生活在什么时期?

(2)材料一与材料二对曹操的态度有何不同?你怎样看待这两则材料的史料价值?请说明

理由。

(3)宋代以后导致曹操形象却出现颠覆性变化的主要原因是什么?

材料一:香港《明报》10月2日报道:19世纪唯物社会主义思想家马克思,以凌厉后劲压倒科学家爱因斯坦,在英国广播公司(BBC)的千禧年“最伟大思想家”选举中胜出。

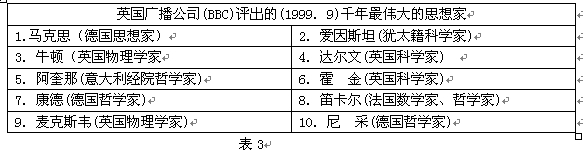

材料二:英国广播公司(BBC)千年最伟大的思想家评选揭晓(1999.9) 请回答:

请回答:

(1)马克思最后跃居排名的榜首,主要是因为他对人类历史发展的哪些贡献?(

(2)继马克思之后,列宁、毛泽东、邓小平是如何发展和完善马克思主义的?

(3)爱因斯坦和牛顿紧随马克思之后排在第二、三名,请你分别介绍他们对人类历史发展的主要贡献?

阅读下列材料,回答问题。

材料一:城市化是社会经济发展的必然结果,是社会进步的表现。城市化与工业化互为因果而螺旋式上升的关系已为工业革命以来的世界历史发展所证实。工业革命的重要内容之一就是对农业的改造,也就是以农业为主的经济转移到工业经济上来,诚然,在英国工业革命已经开始的年代里,土地仍然是英国人主要的资源和财富。然而农业人口早在巧世纪开始就悄悄地变化着。

——摘自《欧洲文明扩张史》

(1)15世纪英国农业人口发生厂怎样的变化?(3分)为什么会发生这些变化?(4分)根据材料

一,结合所学知识,试以英国为例说明工业化和城市化的关系。(8分)

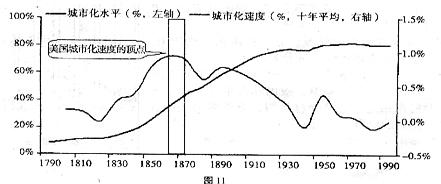

材料二:美国城市化进程示意图

(2)图11显示,美国的城市化速度的顶点出现在1870年前后,20世纪的五、六十年代城市化进程有—次急剧加速。结合所学知识分别说明其原因。(8分)

材料三:1949年之后的28年,我国城市化水平从10.64%增长到18%,仅仅增长了7.36%。1978-1986年,城市化率从17.6%上升到24.5%。到2001年,城市化率上升到37.37%。社科院研究报告称2006年中国城市化率为43.9%。

(3)材料三反映了新中国成立以来城市化进程的什么特点?(4分)结合所学知识,分析其主要

的社会原因。(10分)

阅读材料

【材料一】中国历史上比较大的改革有十几次,大的改朝换代也有十几次。改革几乎失败,暴力的改朝换代却几乎获得成功。中国人普遍接受推翻而不接受改革,屈从暴力而拒绝改革。

【材料二】唐代中期“二王八司马”的改革,主角是王叔文,但是他不懂得妥协。反对改革的太子与王叔文多次沟通,改革派尽是不给脸面。支持改革的唐顺宗身体不好要让位给太子,王叔文的老师有名的大官僚杜黄裳出主意,要王叔文组织改革派迎立太子为皇,以免新皇报复,王叔文却严厉斥责。不久,太子登基称宪宗皇帝,对改革派实行非常惨烈报复。

【材料三】林则徐主张抗英大部分人支持,当他提出要学习外国的时候却遭来朝野上下一片“汉奸”的骂名,此后的徐继畲、魏源、曾国藩、李鸿章、康有为、梁启超都背过“汉奸”的骂名。很难想象英法德美向别国学习,会被骂成“英奸”、“法奸”、“德奸”、“美奸”。

【材料四】清朝有很多改革的机会,可是一延再延,错过时机。清末义和团乱后,慈禧想改革了,提出9年立宪,但是迟迟没有动作,到了辛亥革命爆发前5个月才搞出个“皇族内阁”来,整个社会此时已经失去改革的耐心。

回答问题:

(1)根据以上材料,概括指出造成中国历史上改革失败的主要原因。

(2)康有为的改良运动和孙中山的革命运动几乎是同时开展的,但是最后革命取代了改良,联系材料和所学知识,分析这两者的消长变化过程。

(3)十一届三中全会以后,中国进入改革开放的新时期,联系所学知识分析十一届三中全会前后实行改革开放的有利因素。