【近代社会的民主思想与实践】

材料 专制与民主的区别,不仅仅在于有无国会,而且在于国会在国家政治活动中处于何种地位。正式国会成立后,国会议员坚决排除袁世凯插手起草宪法的企图,牢牢控制制宪大权,在讨论宪法草案过程中,严格规定了总统的权限,并将总统置于国会控制之下。无论民初的政党斗争多么激烈,国会始终居于国家政治活动的中心。

辛亥革命前很多保守派,包括梁启超这样的一些开明派人士,对民主政治深表疑虑,担心一旦实行民主,必然出现党派倾轧,天下大乱。然而在清朝退位后几个月内,围绕着国会议员选举,原先纷乱杂陈的各个政党迅速调整政策,相互合并,最终形成国民党,民主党,共和党,进步党等主要政党。假使没有这些政党的参与和组织,如此大规模的选举活动是不可能的。

皇帝自动退位大大缓解了革命前的满汉矛盾。民初政治领袖及时调整方向,放弃排满口号,提出“五族共和”的建国方案,避免了革命前很多人担忧的国家分裂。最能体现共和精神的就是国旗以五色构成,象征汉,满,蒙,藏,回五族共和。假使孙中山的国民党不是一意孤行,以其党旗青天白日满地红取代五色国旗,中华民国的国运不至于江河日下,以至于此。民初国人寄托的共和精神也不至于遭人遗弃,以至于今。 ——摘自百度百科

(1)根据材料总结民国初年中国民主政治的特点。

(2)结合所学知识分析民国初年民主政治失败的原因。

【20世纪战争与和平】

材料一1943年11月22~26日,中美英三国政府首脑在开罗举行国际会议。会议发表的公报,史称《开罗宣言》。宣言声明:对日作战的目的在于制止并惩罚日本侵略;剥夺日本第一次世界大战开始后在太平洋地区所夺得或占领之一切岛屿;日本攫取的中国的领土,如满洲(中国东北)、台湾、澎湖列岛等归还中国。

材料二 1951年9月美国单方面召集对日和会签署《旧金山和约》,参加和会的49国代表在上签字,但苏联、波兰和捷克斯洛伐克三国拒绝签字。该和约提出“日本放弃对台湾、澎湖列岛、南沙及西沙群岛的一切权利和要求”,但只字不提这些领土的归属问题,为美日和台湾当时的蒋介石政权制造“两个中国”和缔结“日台和约”铺平了道路。

——吴于廑、齐世荣《世界史》

(1)概括说明《开罗宣言》和《旧金山和约》关于台海主权问题的规定有何不同,简述美国单方面召集对日和会签署《旧金山和约》的时代背景。

(2)结合材料和相关史实阐述该条约的非法性。

【历史上重大改革回眸】

材料一唐朝人口数和纳税人数变化表:

| 年份 |

人口数 |

纳税 人数 |

| 天宝十四年(755年) |

52,929,119人 |

7,481,231人 |

| 上元元年(760年) |

12,990,386人 |

2,370,799人 |

| 减少 |

35,938,733人 |

5,210,432人 |

——引自唐朝杜佑《通典》

材料二唯以资产为宗,不以丁身为本,资产少者则其税少,资产多者则其税多。

——《陆宣公集》

(1)依据所学知识说明材料一所述现象出现的原因及其危害?(9分)

(2)材料二反映的税收内容有何变化?相对来说有何优点?(6分)

阅读材料,完成下列要求。

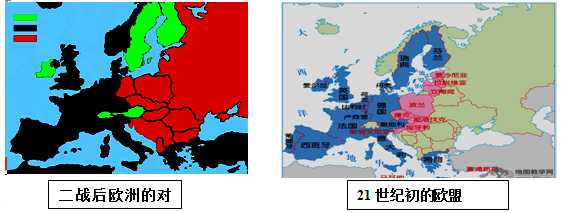

历史地图可反映特定历史时期的概貌特征及其演变历程。

比较二战后和21世纪初欧洲格局示意图,提取两项有关欧洲格局变化的信息,并结合所学知识予以说明。

阅读下列材料,完成下列要求。

材料一总理衙门的设立是清政府对交涉体制进行改造的第一步,虽然是适应新的外交局面的产物,又是在旧的制度和观念基础上进行变通的结果,就清朝的皇权体制而言,皇帝和军机处是最高决策层。中央和地方官员必须通过“请旨”方能获得事权。这种权力结构势必会牵制总理衙门的职权,很难以一个独立的外交部门行使职权。从晚清的对外交涉内容来看,外交不仅包括国与国之间的交涉,而且还包括一切与洋人打交道的事务。这种把外交、通商、洋务混为一谈的状况,使总理衙门的功能不能专门化,成为“洋务衙门”。与此同时,由于洋务不仅包括交涉,而且包括海防,而这些事务不得不依靠地方实行,从而导致总理衙门行使职权时不得不依赖地方的局面。尤其是随着洋务运动的扩展,他们的职权扩展到海防、练兵、洋务企业等方面,并依据这些实力,扩大了对晚清内政外交的影响力,以致在19世纪末20世纪初出现了一个“督抚外交”的局面,其中最突出的是“东南互保”。

——刘伟《晚清对外交涉体制的演变与影响》

材料二中华民国早期的最高外交权力是由国家元首 (临时大总统、大总统、中华民国海陆军大元帅等)、立法机关(参议院、国会等)以及政府(国务总理、国务员等)执掌、制衡的。外交权力的分配通过《中华民国临时约法》、《中华民国约法》、《中华民国宪法》以及政府组织法等来划分的。《中华民国临时约法》规定:“临时大总统任免文武职员,但任命国务员及外交大使、公使须得参议院之同意”;“临时大总统经参议院之同意,得宣战、媾和及缔结条约”; 1914年,经过二次修正的《外交部官制》明确指出:“外交部直隶于大总统,管理国际交涉及关于居留外国人并在外侨民事务,保护在外商业”,这是对外交部职能的一次完整的表述。1921年,根据中国外交形势的新变化,《修正外交部官制草案》重新出台,增设条约司,这是适应当时中国希冀收回丧失的国家主权要求的一种表现。1927年7月,又一个新的《外交部官制》颁布,而同时另设情报局,这使得外交部的职能进一步扩大,组织更加完备。

——李兆祥《中华民国早期的外交立法述论》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括指出晚清外交体制发展的特点。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析指出民国时期外交相比于晚清的主要变化及认识。

中外历史人物评说

材料唐甄生活在明末清初商品经济日益发展的时期,国内正在逐渐的形成市场经济的气候,新型的人文主义思想,也在潜移默化的形成,唐甄成为经世致用之学的积极倡导者。他认为,在自秦以来的封建专制制度的社会中,至高无上的封建君主,不仅是掠夺天下人财富的最大盗贼,而且是惨杀天下人生命的罪恶凶手。他说:“自秦以来,凡为帝王者皆贼也……杀一人而取其匹布斗粟,犹谓之贼;杀天下之人而尽其布粟之富,而反不谓之贼乎?”(《潜书·室语》)唐甄明确而尖锐地指出,封建君主至尊权势的取得和专制极权的统治,是建立在杀天下之人、掠天下之财的残暴野蛮行为上的。窃国屠民的残暴无道的封建君主,是导致国家动乱、民众涂炭的根源,“君之无道也多矣,民之不乐其生也久矣,民之不乐其生,源于君之无道。”(《潜书·鲜君》)。唐甄指出,遍布四海的贪官污吏,不仅不去推行贤明君主的善政,而且日夜猎取天下民众的财富。“虽田园荒芜,庐舍倾倒,而不一顾也;虽父兄冻饿,子弟死亡,而莫之恤也。”(《潜书·扼政》)唐甄认为:“天下难治,人皆以为民难治也,不知难治者,非民也,官也。”(《潜书·扼政》)唐甄深刻地认识到,无道君主的专制统治,贪官污吏的横征暴敛,导致了国家社会的动乱和四海民众的穷困,然其最终根源,则在于自秦以来的封建君主专制的社会制度。唐甄彻底否定了君权神授的传统观念,提出了抑君之尊的政治主张。他提出,“天子之尊,非天地大神也,皆人也。”(《潜书·抑尊》)

(1)根据材料和所学知识,指出唐甄猛烈批判君权和官吏腐败行为的背景。

(2)根据材料和所学知识,说明唐甄批判君权和官吏腐败行为的历史作用和影响。