(26分)根据图文材料,回答下列问题

材料一:安徽省等高线地形图

材料二:安徽省是全国主要产棉省份之一,目前全省棉花年平均种植面积为550万亩,年均生产棉花35万吨,形成了皖北、沿江和江淮之间三大棉区,其中淮北棉区种植面积逐渐萎缩。

材料三:淮北市是一座坐落在皖北,缘煤而建,因煤而兴的能源城市。不识淮北的人,脑海里会简单地联想褐黑色的煤炭、灰色的工业建筑,构筑起“天上布满尘埃,地上流淌泥水”的黑煤城图景。

分析流水作用在皖南和皖北地区的主要差异及主要地貌类型,并说出原因。(12分)

根据所学知识,简述皖北地区商品棉生产的不利自然条件。(6分)

“缘煤而建、因煤而兴”的淮北市正面临经济转型的问题。请你为淮北经济可持续发展提出合理的建议。

阅读下列资料,分析回答有关问题:

资料1:据1999年10月13日《中国环境报》报道:1997年中国60岁以上的老人有1亿多人,占总人中的10%,到2040年预计将达2.5亿以上,占总人口的23.79%,60岁以上的人口数将是20岁左右人口数的2~3倍。

资料2:据在关部门统计,1984年我国农村剩余劳动力9485万人,到1994年上升到2亿人,2000年这一数字已增长到约3亿人。据估计这些人口中到少有四分之一以上涌入了大、中城市。

(1)资料1反映出,近年来我国人口发展中的一个突出问题是出现了现象,这一问题将会对我国经济发展和社会生活产生的影响是。

A.产业结构将从以第一、二产业为主,转变为以第三产业为主

B.青壮年劳动力在总人口中所占的比重下降

C.交通拥挤,住房紧张等城市环境问题会更加突出

D.国家的社会福利负担加重,造成人均GDP的明显下降

(2)资料2中问题产生的主要原因是。

①新中国成立以后我国人口始终以较高的速度持续增长

②我国人口众多,人均土地资源不足的矛盾日益突出

③农村经济的发展,使大批农业劳动力被从土地的束缚中解放出来

④我国已完成了从农业经济为主向以工业经济为主的转变

A.①② B.②③ C.③④ D.②④

(3)简要回答我国大规模人口流动和迁移对社会经济产生的影响(从有利和不利两方面回答)

。

当地时间3月11日14时46分,日本发生里氏9.0级地震,震中位于宫城县以东太平洋海域,震源深度10公里,地震引发海啸、核事故,造成巨大人员伤亡和财产损失。读东亚部分地图与日本核电站分布图,回答问题。

(1)历史上,日本与我国交往频繁,左图虚线表示隋唐时期日本“遣唐使”路线,试分析“遣唐使”线路多选择夏季从日本出发来中国,冬秋返回日本的原因。

(2)此次地震造成的核危机引发世界关注,结合右图分析日本核电站分布特点及其成因?

(3)右图箭头表示20世纪80年代后加工工业转移的方向,从地理角度分析其形成的原因。

(4)地震引发海啸说明自然灾害具有什么特点?试说明此次海啸规模巨大的原因。

阅读下列材料,回答问题。

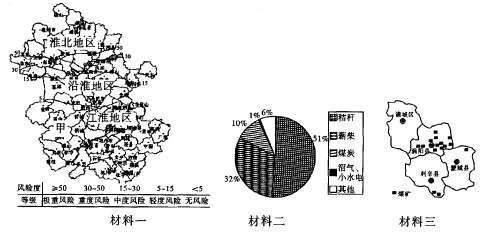

材料一安徽省冬小麦生长期干旱发生风险分布图

材料二甲地农村生活能源构成比重图

材料三亳州市煤炭资源分布图

(1)根据材料一,分析安徽省小麦生长期干旱发生风险的空间分布特点及其原因?

(2)甲为安徽省“十二五”期间建设的三大生态屏障工程,试说明该地区存在的生态问题与能源结构调整措施?

(3)亳州地处安徽西北部,涡阳、蒙城、利辛三县境内已探明煤炭储量57亿吨,占全省煤炭资源储量的20%,仪次于淮南、淮北两市,位列全省第三。请你为毫州市煤炭综合利用提出合理化建议。

材料一 图为我国某区域略图。

材料二湟水是黄河上游最大的支流,塑造了峡谷、盆地相间分布的奇异地带,人称“湟水谷地”。谷底海拔1650米,其北、南、西面的山脉海拔均在4000米以上。谷地自然条件优越,耕地面积占青海省的56%,人口占全省的61%,被称为世界屋脊上的“隐秘江南”。自古以来汉、藏、蒙、土、回、撒拉等民族在此耕牧,融合了草原文化与农耕文化,创造了独特的“河湟文化”。

材料三区域协调发展已经成为当今经济发展的主要途径。“西三角经济圈”,简称“西三角”,是指重庆联合成都、西安,建立以成渝经济圈和关中经济圈为核心的经济区。目前其经济总量约占西部经济总量的40%。

(1)据材料一、二分析湟水谷地创造“河湟文化”的地理原因?

(2)据材料一、三试分析西三角经济圈综合产业带的空间分布特点、主要工业部门。结合所学地理知识,请你为“西三角经济圈”社会经济发展提出建议。

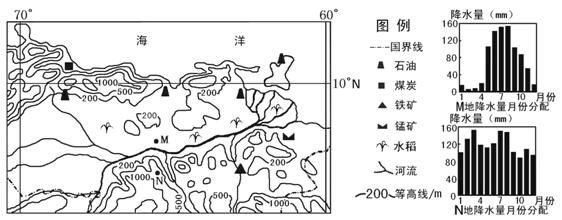

(36分)结合有关材料,读图完成下列问题。

材料一 图为世界某区域及其相关降水资料。

材料二 图中的主要国家是加勒比共同体的重要成员国,是拉丁美洲人均GDP较高的国家,与中国有良好的经贸合作关系,中国目前在该国有水利建设、矿产开采、机电生产等多项投资。

(1)说明M、N两地的降水月份分配情况,并分析原因。

(2)分析该国大力投资建设农田水利工程与当地自然地理环境的关系。

(3)分析中国积极投资该国工业的主要原因。