阅读下列材料

材料一 虽然雅典民主制不得不以马其顿亚历山大征服而告结束,但其民主传统却得以遗赠后世,如柏拉图的《理想国》、亚里士多德《政治学》和《雅典政制》……,这些著作流传下来,经中世纪而到近代……

——沈芝《浅析欧洲民主的渊源》

材料二 作为立法机构的英国议会发端于十三世纪,在中世纪是听命于国王的御用工具。1688年光荣革命建立起立宪君主制政体以后,议会虽然被宣布为国家最高立法机关,但由于土地贵族势力强大,资产阶级代表人物很难涉足。1832年议会改革打破了贵族们长期垄断的政治权力,工业资产阶级获得了参政权和选举权。十九世纪七十年代,议会先后颁布了《秘密投票法》、《取缔选举舞弊法》,十九世纪末基本实现了成年男子的普选权,二十世纪初妇女也获得了选举权。

——摘编自CCTV大型纪录片《世界历史》解说词

请回答:

(1)根据材料一指出雅典民主传统传承后世的主要途径。结合所学知识谈谈雅典民主政治对后世政治文明的影响。

(2)依据材料二,指出英国议会地位及议会权力的分配发生了怎样的变化?并分析产生变化的原因。

阅读下列材料,结合所学知识回答问题。

材料一英国的兴衰说明了一个道理:一国的振兴和强大靠的是制度性创新,英国从500年前开始崛起,就是因为它在许多关键时刻站在历史的前沿,创造了历史的未来。

——摘自齐世荣主编《15世纪以来世界九强兴衰史》

村料二游行队伍中有来自新南威尔士的骑兵……加拿大的轻骑兵……驻纳塔尔的皇家苏格兰龙骑兵卫队……比卡内尔的骆驼骑兵……北婆罗洲割取敌人首级做战利品的迪雅克人……香港的中国警察……马来人、僧伽罗人,以及来自尼日尔和黄金海岸的豪萨人……

——摘自《剑桥插图大英帝国史》

材料三挪罗齐在担任(印度)国大党主席时致辞说,从宪政改革走向代议制“这新的一课”,“我们是仅仅靠自由的英国文明之光在亚洲专制主义的黑暗中学到的”。

——摘自马克垚《世界文明史》

(1)阅读根据材料及所学知识分析,英国的崛起与哪些“制度性创新”有关?英国历史上是如何进行这些“制度性创新”的?

(2)材料二反映了英国发展的哪一历史阶段?推动英国走入这一历史阶段的决定性因素是什么?

(3)结合材料二、材料三以及所学知识,分析指出英国的崛起对世界历史的影响。

阅读下列材料,结合所学知识回答问题。

材料一你令就学日本,时(1902)年十七矣……学二岁,陆军学生监督姚甲有奸私事,容偕五人排闼入其邸中,榜上有名颊数十,持剪刀断其辫发。事觉,潜归上海。

——章太炎《邹容传》

材料二一些倾向共和的华人组成一个叫“福字敢死队”的团体,在几处热闹地段大声疾呼,一面痛斥留辫者之奴性不改,一面拦住拖辫人,交与剪刀令其自剪。

——王淼《民国初年上海滩剪辫趣闻》

材料三辜鸿铭曾在北京大学任教,他梳着辫子走进课堂,学生们对他的弟子觉得怪异,都在发笑。辜平静地说:“你们笑我,无非是因为我的辫子。我的辫子是有形的,可以剪掉,然而诸位同学脑袋里的辫子,就不是那么好剪啦!”闻听此言,狂傲的北大学生一片默然。

——海天、肖炜《学生的转身——晚清文人实录》

(1)根据材料一、二并结合所学知识分析,邹容与“福字敢死也会”剪人辫子的原因分别是什么?反映了当时怎样的社会变化?

(2)根据材料三并结合所学知识分析,为什么辜鸿铭说“诸位同学脑袋里的辫子”不“那么好剪”?

(3)结合所学知识分析,后来“同学脑袋里的辫子”是如何剪去的?

阅读下列材料,结合所学知识回答问题。

材料一孟子认为:“民为贵,社稷次之,君为轻。”“君有过则谏,反复之而不听,则去。”“人不足与适也,政不足间也,惟大人为能格君心之非。”

——摘自《孟子》

材料二董仲舒认为,君主应“屈民而伸君,屈君而仲天”,君主要“正心以正朝廷,正朝廷以正百官,正百官以正万民,正万民以正四方”。

——摘自董仲舒《春秋繁露》

材料三熹常谓天下万事有大根本,而每事之中又各有要切处。所谓大根本者,固无出于人主之心术;而所谓要切处者,则必大本既立,然后可推而见也如……余皆可见,然未有大本不立,而可以与此者。此古之欲平天下者,所以汲汲于正心诚意,以立其本也。

——摘自《朱文公文集·答张敬夫》

(1)根据材料并结合所学知识,概括孟子、董仲舒与朱熹对“正君心”看法的一致之处。

(2)根据材料并结合所学知识,指出孟子、董仲舒观点的主要差异,并结合历史背景分析产生这种差异的原因。

(3)朱熹的著作后来成为明清两代科举考试的必读书,在新文化运动时又成了封建主义的代表,中国进步的思想障碍,根据材料三并结合所学知识对此现象加以分析。

阅读下列材料

材料一:列宁逝世后.苏联党内围绕社会主义建设道路问题多次发生争论。20年代末斯大林和另一位苏联领导人布哈林进行了激烈的论争,下面是双方的主要观点:

关于农业问题

布哈林认为,从长远观点看,需要改造个体农业,但必须在个体农业发展的基础上逐步进行。只要国家政策得当,个体农业还有很大潜力。

斯大林认为,个体农民不能生产出更多的粮食,新经济政策时期产生了富农囤积粮食、投机倒把的问题。因此,必须实行农业集体化,改变农村所有制形式。

关于工业化问题

布哈林认为,在工业化过程中,国民经济要平衡发展,否则也会出现经济危机。

斯大林认为,必须优先发展重工业,资本主义工业化是从轻工业开始的,社会主义则是从重工业开始;工业化必须高速度,因为帝国主义仇视社会主义,战争不可避免,需要建立起强大的物质基础。

关于社会主义发展动力问题

布哈林认为,群众消费的增长是社会经济发展的直接动力,通过生产力的发展可以直接进入社会主义。

斯大林认为,阶级斗争是社会主义前进的动力,通过进行阶级斗争推动经济建设。

——摘自普通高中课程标准实验教科书《历史》必修Ⅱ(岳麓书社)

材料二:《论十大关系》是毛泽东在中国生产资料私有制的社会主义改造已经进入高潮,社会主义经济建设有了初步的实践经验的历史背景下写成的。基本思想是:要把国内外一切积极因素调动起来,为社会主义服务;建设社会主义必须根据本国情况走自己的路。主要内容是:①重工业和轻工业,农业的关系。要防止片面发展重工业,应当用多发展一些农业和轻工业的办法来促进重工业的发展。……《论十大关系》是探索一条适合中国情况的建设社会主义道路的最初尝试,其中许多思想至今仍具有重要的指导意义。

材料三 : 我国经济体制改革确定什么样的目标模式,是关系整个社会主义现代化建设全局的一个重大问题。这个问题的核心,是正确认识和处理计划与市场的关系。传统的观念认为,市场经济是资本主义特有的东西,计划经济才是社会主义经济的基本特征。十一届三中全会以来,随着改革的深入,我们逐步摆脱这种观念,形成新的认识,对推动改革和发展起了重要作用。……实践表明,市场作用发挥比较充分的地方,经济活力就比较强,发展态势也比较好。我国经济要优化结构,提高效益,加快发展,参与国际竞争,就必须继续强化市场机制的作用,实践的发展和认识的深化,要求我们明确提出,我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制,以利于进一步解放和发展生产力。

——《中共十四大报告》

请回答:

(1)依据材料一概括提炼斯大林关于社会主义建设道路的基本观点。(3分)在斯大林思想的指导下,苏联形成了什么发展模式?(2分)

(2)依据材料二概括:与斯大林相比,毛泽东对社会主义建设道路的探索活动有何成功之处?

(3)材料三表明中共对社会主义建设道路的探索有何重大突破? 十一届三中全会以来我国经济体制发生了怎样的变化?

阅读下列材料

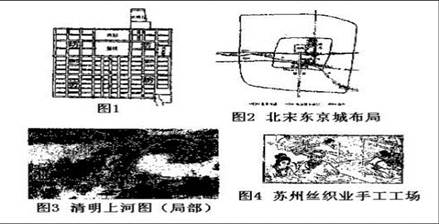

材料一: 四幅图

(1)说明图1所示城市的名称及其所处朝代。从图2、3所取历史信息,说明北宋东京与图1所示城市相比,在商业活动方面发生了什么变化?

(2)从图4提取历史信息,说明在城市的经济领域又出现了什么新的现象。导致这一新现象出现的根本原因是什么?

材料二:他们把大量棉纺织品和其他各种工业产品运到中国来销售,甚至把中国人民根本不使用的餐具刀叉之类以及钢琴等等,也大批运进来……

——郭沫若《中国近代史稿》

(3)结合所学知识,谈谈材料二中现象对中国近代社会经济产生什么影响?

材料三:……获取巨额利润的洋行也好,分洋行余利的买办.通事也好,所有这些利润的来源,都是从出口生丝的生产者那里分取得来的超额商业利润。而洋行之所以能取得巨大的超额商业利润,则是由于他们的资本实力和垄断地位,使得他们对中国出口生丝进行随心所欲的压价措施。中国丝厂因资本不足需要洋行周转资金而忍受洋行的压价勒索,这已经是司空见惯的事。事实上,洋行对中国出口生丝进行压级压价的手段,是无所不用其极的。通过生丝的检验以压低生丝等级.降低生丝价格,就是洋行最常用的手法。“以致在国外再检时,常出现低级丝的质量反优于高级丝的现象”。

——张迪恳:《外国洋行垄断生丝输出对上海地区丝厂业的影响》

材料四: 19世纪90年代初,天津武举李福明在北京开办一家机器面粉厂使用外国进口蒸汽机磨,每天能磨细面粉200石。京城官府见机器面粉厂生意兴隆,就存心勒索。今天饬令它降低价格,明天饬令它捐献。李福明不甘心忍受压迫,到官府去讲理,官府给他扣上“私设磨坊”、“哄闹官署”等罪名,革去他的武举功名,“交刑部照例治罪”。李福明的机器面粉厂被迫关闭。

(4)结合材料三和材料四,分析中国近代社会中新的经济因素的特点。

材料五:上海解放后荣氏企业面临困难,不仅资金紧张,原料也供应不足,国家通过发放贷款.供应原料.收购产品.委托加工等方法,对荣氏企业予以大力扶持,使之实现了新的复苏。

材料六:

(5)材料五中荣氏企业的复苏体现了当时我国对资本主义工商业采取的什么政策?

结合材料六,分析荣毅仁被誉为中国的“红色资本家”的原因。