阅读下列材料和相关示意图,并分析回答:

2001年4月7日,吉林白城北郊岭下镇发生了一次强沙尘暴,据电视台介绍这次沙尘暴从早上7点10分开始到晚上7点才结束,涉及内蒙古的中部、东部,黑龙江南部和吉林大部。

(1)按干湿区的划分,我国沙漠主要分布在__________区和__________区。

(2)分析我国西北地区荒漠化形成的主要原因有哪些?

(3)在“农田防线示意图”中沙丘上空的风向画上箭头。

(4)图中显示的固沙措施有①____________________;②____________________。具体而言,我国为防止这一地区沙漠的南移已营造了“三北”防护林带,该防护林带的生态效益应是______________________________。

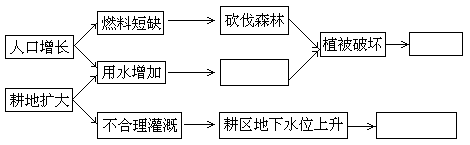

(5)试在下列选项中选出正确的,用相应的字母填入下列结构框图中。(每空只能填一项)

| A.土地盐渍化 | B.下游季节河水位上升 | C.下游季节河径流量减少 |

| D.绿洲沼泽化 (E)流动沙丘向绿洲侵袭 |

世界许多国家长期存在粮食危机,被视为“饥饿热点”。根据下列资料,结合所学知识,回答(1)一(5)题。(共14分)

资料一:见图15。

资料二:见图16。

资料三: 见图17。

(1)目前,面临粮食危机的国家主要分布在洲和洲。(2分)

(2)甲地发展种植业的最主要限制因素是(单选题,填选项字母)。(2分)

A.地形崎岖 B.低 温冷害 C.灌溉水源 D.光照不足

温冷害 C.灌溉水源 D.光照不足

(3)1993年以前,世界粮食不安全的主要原因是。l993年,引发粮食危机紧急情况的次数大于;其后两者交替上升。(3分)

(4)关于2000年以来我国粮食生产一消费状况的叙述,正确的是(多选题,填选项字母)。(3分)

A.产量逐年上升B.消费量趋于上升 C.生产不能满足消费

D.缺口不断增大E.产量的波动幅度相对较大

(5)目前我国粮食安全问题不容乐观,应采取什么措施保障粮食安全?(4分)

(10分) 1、读下图,分析回答下列问题。

(1)简述①地区沙漠化的人为原因。

(2)简述④地区出现水土流失的主要原因。

(3)简述长江中下游湿地破坏严重的原因。

(4)据测定,在湿地植物组织内富集的重金属浓度比周围水中的浓度高出10万倍以上,

说明湿地具有 的生态功能。

阅读下面材料回答问题:

材料一:随着以电子信息技术带动的高新技术产业的迅猛发展,日本和韩国当前都已进入产业转移的重要时期,特别是一批世界级的知名大企业都开始积极向外扩张,在全球范围内寻找合适的投资地,加速做大做强,这是一种不可逆转的趋势。

材料二:目前,日韩的中小企业则正在积极寻找合适的投资地。在这一背景下,广东省委、省政府确定把日韩作为当前招商引资重点区域,不仅符合经济发展的实际情况,更是紧紧抓住本世纪头二十年这一重要战略机遇期的具体体现。广东在日韩的招商活动中,也针对性地推出了信息产业、重化与原材料产业、制造业领域等合作项目。

(1)日本和韩国积极向国外进行产业转移,从本质上讲,是为了 ,

两国在寻找合适的投资地过程,主要考虑的因素有: 、 、 。

(2)广东适时推出一系列合作项目,以通过接受国外产业转移,加快调整 ,缩短 的时间。

(3)你认为广东省在积极引进国外产业转移的过程中需要注意什么?

小课题研究是进行研究性学习的一种常见形式。下面是某校地理研究性学习小组开展小课题研究的案例。请你帮助完成。课题研究思路:

Ⅰ确定课题:我国沙尘暴形成的原因研究。

Ⅱ提出设想:①沙尘暴多发区的地理环境特点是沙尘暴形成的重要基础。②天气、气候因素对沙尘暴的形成影响很大。

Ⅲ处理获取的材料并形成结论。

材料1:2010年4月10日中午前后沙尘暴区域(阴影部分)图。

结论:(1)说出图示沙尘暴区域的地理环境特点。

(2)分析图中天气系统对沙尘暴形成所起的作用。

材料2:华北地区某地多年气候资料统计表。

| 月份项目 |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

| 风力>8级的日数 |

1.5 |

1.9 |

3.7 |

5.6 |

3.6 |

1.0 |

0.6 |

0.3 |

0.4 |

0.8 |

1.4 |

0.6 |

| 平均气温(℃) |

-3.2 |

-0.7 |

6.4 |

13.7 |

21.2 |

26.0 |

27.3 |

26.3 |

20.6 |

14.4 |

6.3 |

-0.7 |

| 降水量(mm) |

3.3 |

7.3 |

9.1 |

43.2 |

33.3 |

54.5 |

247.3 |

166.8 |

48.9 |

26.2 |

26.0 |

3.5 |

结论:(3)指出华北地区沙尘暴多发季节并简要分析原因。

Ⅳ拓展应用:

材料3:为加强对沙尘暴的研究,我国已建立了由激光雷达和地球同步气象卫星观测信息接收站等组成的遥感系统和由25个监测站组成的地面监测网络系统,覆盖了北方200多万平方千米的荒漠化土地。

结论:(4)简要说明高科技在4月10日沙尘暴天气过程中所起的作用。

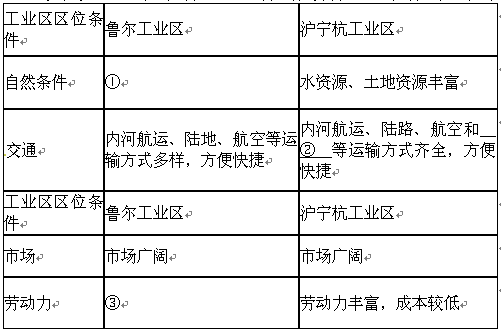

(1).对比分析两工业区形成和发展的区位优势,完成下表内容。(6分)

(2).鲁尔工业区通过产业转型,实现了经济的再繁荣。其发展经验对沪宁杭工业区的可持续发展有哪些启示?(3分)