观察下列两幅图:

请回答:

(1)“埃土舰队被歼”是指埃及、土耳其在出兵________时被__________、__________、__________三国海军歼灭。埃及出兵此国的原因是什么?有何影响?(10分)

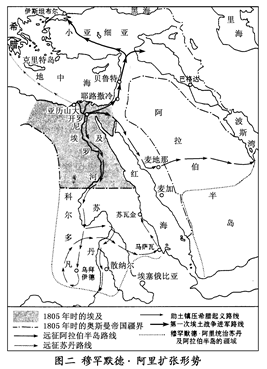

(2)据图二归纳穆罕默德·阿里对外扩张的情况。(6分)

阅读下列材料,回答问题。

材料一 公元前399年,经过抽签的方式,雅典从自愿报名的候选者中随机选出501人,组成陪审团,负责审判苏格拉底。在规定的时间内,苏格拉底为自己作了辩护。陪审团经过两轮投票,以多数票判其死刑。

材料二 人们把他弥留之际交给华盛顿夫人的遗嘱打开之后发现,那份遗嘱是他在七月份亲自仔细拟好的。在头几条中有一条规定,要在他的妻子去世以后解放他家中的奴隶。

材料三 前苏联、新中国、旧中国法律体系构成比较

| 序号 |

前苏联 |

中华人民共和国 |

1949年以前的旧中国 |

| 1 |

国家法 |

宪法与宪法相关法 |

宪法 |

| 2 |

行政法 |

行政法 |

行政法 |

| 3 |

劳动法 |

社会法 |

|

| 4 |

土地法 |

经济法 |

|

| 5 |

集体农庄法 |

||

| 6 |

财政预算法 |

||

| 7 |

家庭法 |

||

| 8 |

民法 |

民法商法 |

民法 |

| 9 |

刑法 |

刑法 |

刑法 |

| 10 |

诉讼法 |

诉讼与非诉讼法 |

民事诉讼法、刑事诉讼法 |

(1)材料一的苏格拉底案中,什么人有资格入选陪审团?请结合所学知识,简要评价雅典的民主制度。

(2)结合材料二和所学知识分析,作为总统,华盛顿为什么不能宣布“解放”奴隶?

(3)据材料三,分析新中国法制建设的特点。

阅读材料,回答问题。

材料一 孙中山说:“我们革命的目的,是为中国谋幸福,因不愿少数满洲人专制,故要民族革命;不愿君主一人专制,故要政治革命;不愿少数富人专制,故要社会革命”。

材料二 井冈山时期是毛泽东思想的形成时期,延安时期是毛泽东思想的成熟时期。

| 材料三 |

|

| (1)根据材料一指出孙中山为实现“三种革命”提出了什么重要思想?这种思想的提出和发展对中国革命的进程有什么重要影响? (2)根据材料二并结合所学知识,简述这两个时期毛泽东思想的主要内容。 (3)根据材料三,分别阐述图1、图2所反映历史事件对改革开放的影响。 |

(4)综合上述内容,你能得到什么认识?

近代中国的思想解放是一个渐进的过程。阅读材料,回答问题

材料一 凡改革之事,必除旧与布新,两者之力相等,然后可有效也。苟不务除旧而言布新,其势必将旧政之积弊,悉移而纳于新政之中,而新政反增其害矣。

——梁启超《戊戌政变记(节录)》

斯宾塞尔曰:“天择者,存其最宜者也。”夫物既争存矣,而天又从其争之后而择之,一争一择,而变化之事出矣。

——严复《天演论上》,导言一《察变》

材料二 若是决计守旧,一切都应该采用中国的老法子,不必白费金钱派什么留学生,办什么学校,来研究西洋学问。若是决计革新,一切都应该采用西洋的新法子,不必拿什么国粹,什么国情的鬼话来捣乱。……因为新旧两种法子,好象水火冰炭,断然不能相容,要想两样并行,必至弄得非牛非马,一样不成。

——陈独秀《今日中国之政治问题》,载《新青年》第5卷第1号

材料三 我们对于旧有的学术思想,积极的主张只有一个,——就是“整理国故”。整理就是从乱七八糟里面寻出一个条理脉络来;从无头无脑里面寻出一个前因后果来;从胡说谬解里面寻出一个真意义来;从武断迷信里面寻出一个真价值来。……若要知道什么是国粹,什么是国渣,先须要用评判的态度,科学的精神,去做一番整理国故的工夫。

——胡适《新思潮的意义》,载《新青年》第7卷第1号

请回答:

(1)据材料一,分析指出维新派论“变”的两个特点。结合所学知识,指出这些观点产生的时代背景。

(2)概括指出材料二对“新”“旧”问题的看法。

(3)陈独秀和胡适的观点在当时各有何可取之处?

阅读下列材料,回答问题:

材料一 16至17世纪的中国,新的经济形态还十分微弱、脆嫩,明清时期的早期启蒙思想家们……提不出新的社会方案,而只能用扩大相权、限制君权、提倡学校议政等办法来修补封建专制制度。l8世纪欧洲启蒙思想家则拿出了……的资产阶级国家蓝图。

——张岱年、方克立主编《中国文化概论》

材料二 如果我仅仅考虑强力,以及强力所得出的效果,我就要说:当人民被迫服从而服从时,他们做得对;但是一旦人民可以摆脱自己身上的桎梏而摆脱它时,他们就做得更对。因为人民既是根据别人剥夺他的自由所根据的那种同样的权利来恢复自己的自由,所以人民有理由重新获得自由的,否则别人当初夺去他的自由就不是毫无根据的了。社会秩序乃是为其他一切权利提供了基础的一项神圣权利。然而这项权利决不是出诸自然的,而是建立在约定之上的。

——卢梭《社会契约论》

材料三 如果立法权与行政权掌握在一个机关手中的话,那么颁布法律的机关同时也执行法律,这样一来就不会严格遵守法律中的规定,就会破坏法律,国家就将落到暴政下面,而专制制度的弊害就在这里。如果在一个机构中同时集中司法权和行政权,那么也将同样流于专制。那时法官将成为压迫者,因为他既是法律监督者,又是法律执行者。同样地,如果司法权与立法权集中于一个机构,法官在判决案件时,将不会严格遵守法律,因为法律就是自己制定的,他可以改变法律的内容。

——刘祚昌、王觉非《世界史·近代史编》

材料四 参考书目

| 书名 |

作者 |

出版社 |

| 《中国近代思想史论》 |

李泽厚 |

人民出版社 |

| 《文艺复兴史纲》 |

陈小川 |

人民大学出版社 |

| 《法国革命史》 |

马迪厄 |

商务印书馆 |

请回答:

(1)根据材料一结合所学知识,例举中国明清时期的早期启蒙思想家们“修补封建专制制度”的思想主张。归纳l8世纪欧洲启蒙思想家拿出了怎样的“资产阶级国家蓝图”?

(2)材料二、三是否可以作为研究启蒙运动的史料?结合材料内容说明其理由。作为资料,你认为材料二和材料三哪个史学价值更大?为什么?

(3)如果要对启蒙运动作进一步的研究,在材料四所列书目中你倾向于选择哪一部?说明你的理由。

阅读下列材料,回答问题:

材料一 董仲舒对儒家思想作了发挥,他宣扬天是万物的主宰,皇帝是天的儿子,即天子,代表天统治人民,因此全国人民都要服从皇帝的统治,诸侯王也要听命于皇帝。这叫做“大一统”。

材料二 黄宗羲在《明夷待访录》中说:“凡天下无地而得安宁者,为君也。是以未得之也,荼毒天下之肝脑,离散天下之子女,以博我一人之产业,曾不惨然,曰:‘我固为子孙创业也。’其既得之也,敲剥天下之骨髓,离散天下之子女,以奉我一人之淫乐,视为当然,曰:此我产业之花息也。然则,为天下之大害者,君而已矣。”

请回答:

(1)扼要指出材料一、二的核心思想。

(2)从时代背景方面比较材料一与材料二观点差异的原因。

(3)试从客观作用方面简要评析上述材料中的思想观点。

(4)孔子为代表的儒家思想历经2000多年,虽多次经受冲击,但仍流传至今。根据你所学知识,试分析其原因。