1896年,俾斯麦接受了李鸿章的拜访。他在总结德国的成功经验时说:“反朝廷是不行的。如果最高层(指皇帝)完全站在您这一方,有许多事情您就可以放手去做。如果不是这样,那您就无能为力。任何臣子都很难反抗统治者的意愿。”这可以从侧面印证当时的德国

| A.实行君主专制政体 | B.统治者强烈主张国家统一 |

| C.皇权与相权之间矛盾尖锐 | D.皇帝掌握国家大权 |

我国古代地方行政管理制度曾出现了从分封制到郡县制的变化。变化的最主要原因是

| A.加强中央集权的需要 | B.疆域的拓展 |

C.经济文化交流需要 |

D.交通的发展 |

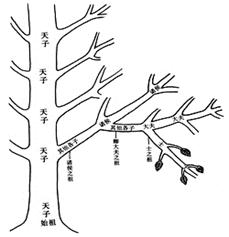

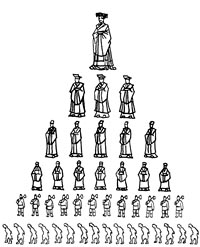

观察下图,表述正确的是

西周宗法制度示意图西周分封和等级制度示意图

①周王和诸侯的关系是君臣关系②周王和同姓诸侯是大宗和小宗的关系

③周王和诸侯的关系是等级从属关系④周王对各诸侯国拥有绝对的统治权

| A.①③ | B.②④ | C.①③④ | D.①②③ |

西周受封诸侯对周王承担的义务包括

①服从周王命令②按期向周王贡献财物③向周王交纳一定地租④随从周王作战

A.①② B .①②③ C.①③④ D.①②④

.①②③ C.①③④ D.①②④

下列对夏商早期政治制度的特点表述不正确的是

| A.“家天下”取代“公天下” |

| B.已有一套从中央到地方的行政管理制度 |

| C.采取民主的方式推选国家最高掌权者 |

| D.王位在一家一姓中传承 |

近代著名诗人黄遵宪在《今别离》一诗中写道:“别肠转如轮,一刻既万周;眼见双轮驰,益增心中忧。……车舟载离别,行止犹自由。今日舟与车,并力生离愁;……送者未及返,群在天尽头。”诗中反映的近代社会景象是

| A.社会剧变导致人口的大量迁徒 | B.近代交通工具改变人们的生活 |

| C.追求自由观念日益深入人心 | D.近代以来出国留学热潮的兴起 |