20世纪80年代末90年代初,苏联发生巨变,国际社会主义运动遭到空前的挫折而中国却走上了建设中国特色的社会主义道路,其根本原因是

| A.中国较早摆脱了苏联模式的控制 | B.中国反对资本主义自由化取得成功 |

| C.有邓小平建设中国特色社会主义理论的指导 | D.中国改革开放 |

春秋战国时期,我国农业发展史上出现的第一次动力革命是【】

| A.铁农具的使用 | B.铸铁柔化处理技术 |

| C.牛耕的使用 | D.筒车灌溉农田 |

《新唐书·百官志》载:“……凡市,日中击鼓三百以会众,日入前击钲三百而散。”这主要是说明【】

| A.唐朝的“市”有地域限制 | B.唐朝的“市”无时间限制 |

| C.唐朝城市商业发展迅速 | D.唐朝的“市”有时间限制 |

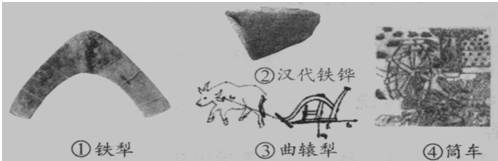

下列生产工具的革新成果开始出现于唐朝的是【】

| A.①② | B.③④ | C.①③④ | D.②④ |

口号是文化现象也是文化符号,口号也从来没有离开过政治,它其实是穿着文化的外衣来表现政治的内涵。下列口号对应的历史时期,正确的是【】

| A.“自己动手,丰衣足食”——国民大革命时期 |

| B.“打倒列强,除军阀”——抗日战争时期 |

| C.“停止内战,一致对外”——解放战争时期 |

| D.“以阶级斗争为纲”——文化大革命时期 |

《史记》载:“江南地广人稀,饭稻羹鱼,或火耕而水褥……不待贾而足……无冻饿之人,亦无千金之家。”以下对此材料理解不正确的是【】

| A.江南经济发展水平较低 | B.江南商品经济不发达 |

| C.江南成为富饶的鱼米之乡 | D.当时江南耕作技术比较落后 |