阅读以下材料,回答问题。

材料一 洋务运动是清政府“自我改革”迈出的第一步。20世纪初年开始的清末“新政”和“预备立宪”,则是自我改革的继续和扩大。清末“新政”中不少改革对社会发展确实有利……客观上为政治机制的转型准备了条件。无论60-90年代的洋务运动,还是20世纪初年的“新政”和“预备立宪”,从社会史的角度看,都还未能掀动社会固有的结构体系,它们只是社会转型长途中的量变,辛亥革命才是质变的开始。如果没有辛亥革命,清王朝没有倒台,那么就不会有民国以后的政治、经济、文化、社会思潮方面的重大变化。从社会结构变迁和社会转型这一社会史角度看,辛亥革命才是近代史的真实起点,它在中国历史上的界标意义,应该比1840年鸦片战争更高大,更重要。

——沈渭滨《论辛亥革命与东南地区社会结构的变迁

——兼论中国近代史的开端》

材料二 梁(启超)先生在1921年10月10日发表了一场演说,题目叫“辛亥革命之意义”。他认为中国历史上发生过三次非常伟大的革命:第一场是汤武革命,“顺乎天而应乎人”,结束了黄帝、尧舜以来的部落政治时代;第二场是秦汉革命,也即结束了三代贵族的革命;第三场就是辛亥革命,唤起了中国人的自觉。所谓的“自觉”包括两点:第一,凡是中国人都要管中国事;第二,凡不是中国人就不能管中国事;前一点可称为民主精神,后一点就是民族主义了。

——王康《世纪大讲堂·从富强到文雅》

材料三 “不管各种‘文明’豺狼现在切齿痛恨的伟大的中华民国的命运如何,但是,世界上的任何力量也不能在亚洲恢复旧的农奴制度,也不能铲除亚洲国家和半亚洲国家人民群众的英勇的民主精神。”“四亿落后的亚洲人……觉醒了起来,参加了政治生活。地球上四分之一的人口已经从酣睡中清醒,走向光明、运动和斗争了。”

——列宁《马克思学说的历史命运》

依据材料一并结合所学知识说明洋务运动和“预备立宪”客观上为“政治机制的转型”准备了哪些条件。作者为什么会认为“辛亥革命才是近代史的真实起点”?

据材料二并结合所学知识,指出梁启超先生所说的“汤武革命”和“秦汉革命”的具体含义。材料二和材料三对辛亥革命的评价的共同点是什么?

综合以上材料,谈谈你对辛亥革命的认识。

阅读材料

材料一 (启蒙运动)在宗教方面,主要口号是“砸烂可耻的东西”,即消灭宗教的狂热和不容异说。……在政治方面,哲人们也有一个关键性的用语——“社会契约”。……“行政权的受托人不是人民的主人,而是人民的办事员;它(人民)能如心所愿地使他们掌权和把他们拉下台;对受托人来说,不存在契约的问题,只有服从。”……这些口号破坏了传统的制度和习俗。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料二 何谓本?曰:天地人,万物之本也。天生之,地养之,人成之。天生之以孝悌,地养之以衣食,人成之以礼乐,三者相为手足,合以成体,不可一无也。无孝悌则亡其所以生,无衣食则亡其所以养,无礼乐,则亡其所以成也。

——《春秋繁露》

请回答:

(1)依据材料一,概括启蒙运动的主要思想主张。说明它是如何破坏“传统的制度和习俗”的?

(2)材料二董仲舒从什么层面论证孝存在的正当性?结合所学,指出汉代有利于“孝”发展的条件。

材料解析

材料一 由于中国人闭关自守、骄傲自满,三次灾难性的战争使他们受到了巨大的刺激:第一次是1840~1842年同英国的战争,第二次是1856~1858年同英、法的战争,第三次是1895年同日本的战争。在这些战争中所遭到的耻辱性失败,迫使中国人打开大门,结束他们对西方的屈尊态度,重新评价自己的传统文明。其结果是入侵和反入侵的连锁反应:它产生了一个新中国,产生了至今震撼着远东和全球的影响。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料二 日本除了把台湾夺到手之外,还拿到了中国2.3亿两的赔款。这等于日本4年的财政收入,等于中国3年的财政收入。日本要是拿这笔款发展经济,用于改善经济发展的环境,用于改善国民的生活,那就很可观了。但它用来扩军,85%的赔款都用于扩军和相关的项目,走上军国主义道路。只有一部分拿来建了一家钢铁厂。这就导致了日后侵略别国反过来被迫无条件投降的灾难性后果,同样输得很惨。

——袁伟时《甲午战争:没有赢家的结局》

材料三 杜鲁门回忆录:(1945年5月)事实上,蒋介石甚至连再占领华南都有极大困难……如果他不同共产党人乃至俄国人达成协议,他就休想进入东北。由于共产党人占领了铁路中间的地方,蒋介石想要占领东北和中南就不可能……因此我便命令日本人守着他们的岗位和维护秩序,等到蒋介石的军队一到,日本军队便向他们投降……这种利用日本军队阻止共产党人的办法是国防部和国务院的联合决定而经我批准的。

材料四 淮海战役期间,山东、中原、华中等4个地区共出动支前民工543万,其中随军常备民工22万,二线转运民工130万,后方临时民工391万。这些支援解放军作战的百姓携带着22万副担架,88万辆运输粮食、弹药等各种物资的大车和小车。徐向前的部队打运城,久攻不下,方圆百里的百姓把自己家的门板卸下来给解放军做攻城用的掩体,卸下的门板竟达17万块之多。……那时中国的老百姓说:“最后一粒米,拿去做军粮;最后一床被,盖在担架上;最后一个儿,送到咱队伍上。”

——王树增《解放战争》

请回答

(1)根据材料一,指出“三次灾难性的战争”分别指什么?三次战争的灾难性主要体现在哪些方面?

(2)结合材料二和所学知识,袁伟时为何认为甲午战争中“没有赢家”?

(3)根据材料三,对于中国当时的国内局势,美国政府采取了什么态度?对此你有何看法?

(4)根据材料四结合所学知识,你认为是什么力量决定了战争的胜负?

图片材料

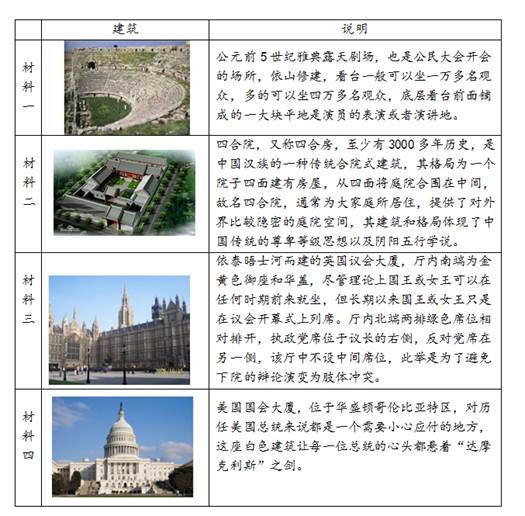

在那些我们或记忆深刻,或视而不见的建筑中,隐含着丰富的政治信息,诉说着权力与民众的渴望与诉求。阅读下列材料并回答问题。

请回答:

(1)材料中的“观众”是指雅典的什么社会阶层?结合所学知识分析为什么古代雅典要建如此庞大的剧场?

(2)材料二中的四合院体现了中国古代哪一历史时期的哪一种政治制度?为什么当时要建立该项制度?

(3)根据材料三及所学知识概括英国政治制度的特点是什么?根据材料四及所学知识回答美国总统与国会之间关系如何?为什么这座白色建筑让每一位总统的心头都悬着“达摩克利斯”之剑?

(4)材料一体现的民主政治对材料三、四近代民主政治在哪些方面产生了深刻的积极影响?

思想具有超越地域、民族和时间的永恒价值。阅读材料,回答问题。

材料一(明朝中后期以来,中华文明进入一个新的历史时期,不少人习惯上也将这个时期称之为中国的文艺复兴或启蒙运动。)清初几位大师所提倡的“经世致用之学”,……能令学者对于二百多年的汉宋门户得一种解放,大胆的独求其是。他们曾痛论八股科举之汩没人才,到这时候读起来觉得句句亲切有味,引起一班人要和这件束缚思想、锢蚀人心的恶制度拼命。他们反抗满洲的壮烈行动和言论,……蓦地把二百年麻木过去的民族意识觉醒转来。

——摘编自梁启超《中国近三百年学术史》

(1)根据材料一归纳“中国的文艺复兴或启蒙运动”产生的社会条件,并结合所学知识写出至少两位代表人物。

材料二 在意大利的共和国(指古罗马共和国)中,这三种权力合在一起,所以,这里的自由比我们的君主国还要少。……同一个机构,既是法律的执行者,又拥有立法的一切权力。它可以用其一般的意愿来破坏国家,又可以用它的特殊意愿去摧残每个公民。

——孟德斯鸠《论法的精神》

(2)根据材料二,概括指出孟德斯鸠认为罗马制度存在的缺陷及其主张。

材料三 我认真读过他(孔子)的全部著作,并做了摘要;我在这些书里只找到最纯洁的道德,而没有丝毫江湖骗子的货色。

——伏尔泰《关于〈百科全书〉的问题》

材料四 孔子之道,其本在仁,其理在公,其法在平,其制在文,其体在各明名分,其用在与时进化……故曰孔子“圣之时者”也

——康有为《春秋笔削大义微言考序》

(3)材料三、材料四对孔子的认识有何不同?其各自的出发点分别是什么?

改革在一定程度上有助于国家的发展,但也会造成国家的巨大损失。阅读材料,回答问题。

材料一 1953-1985年中国农业总产值平均增长率(摘编自《中华人民共和国经济史》)

| 时间 |

年均增长率(%) |

| 1953~1957年 |

4.5 |

| 1958~1962年 |

4.3 |

| 1963~1965年 |

11.1 |

| 1966~1970年 |

3.9 |

| 1971~1975年 |

4.0 |

| 1976~1980年 |

5.1 |

| 1981~1985年 |

8.1 |

(1)根据材料一表中的相关数据并结合所学知识,指出1953-1985年期间两次农业总产值增长高峰出现的时间及主要原因。

材料二罗斯福新政期间,一些人激烈地抨击罗斯福,说他“叛变了他的阶级”,其举措是“淡红色的社会主义”。

——黄安年《美国社会经济史论》

(2)根据材料二并结合所学知识,举例说明反对者抨击罗斯福的依据并指出罗斯福新政的实质。

材料三我们当时不这样做就不能在一个经济遭到破坏的小农国家里战胜地主和资本家。我们取得了胜利。……但同样知道这个功劳的真正限度。“战时共产主义”是战争和经济破坏迫使我们实行的……它是一种临时的办法。

——列宁《论粮食税》

(3)根据材料三并结合所学知识,概括指出列宁对战时共产主义政策的评价。