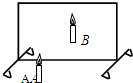

某同学在“探究平面镜成像特点”的实验中,取两段等长的蜡烛A和B,点燃蜡烛,观察玻璃板后的像,如图所示:

(1)我们应选择 较薄(选填“较厚”、“较薄”)的平板玻璃来进行实验;为了便于观察,该实验最好在 较黑暗(填“较明亮”或“较黑暗”)的环境中进行。

(2)沿水平桌面移动蜡烛B前应先将点燃蜡烛A,但无论怎样移动B,始终不能与蜡烛A的像完全重合,造成这种情况的原因是 玻璃板与桌面不垂直;

(3)改正后,再次移动蜡烛B直到与蜡烛A的像完全重合为止,这样做的目的既确定了像的位置又验证了 像和物体的大小相等;

(4)移去蜡烛B,并在其所在位置上放一张白纸,则白纸上 不能(选填“能”或“不能”)出现蜡烛A的烛焰的像,说明 平面镜成的是虚像。

(5)做完实验后某同学总结了一些关于平面镜成像的知识,其中准确的是 B:

| A.将蜡烛A远离玻璃板,像逐渐变小 |

| B.将蜡烛和像所在的位置用直线连接,连线跟玻璃板垂直 |

| C.当蜡烛与玻璃板的距离为10cm时,像和物相距10cm |

| D.将玻璃板换成平面镜,成像更清晰,更有利于进行成像特点的探究。 |

按要求完成下列填空:

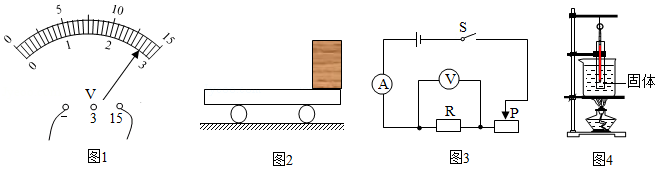

(1)如图1,电压表的示数为 ;

(2)如图2,静止的小车突然向右运动时,放在小车上的木块会向 倾倒;

(3)如图3,更换电阻 ,闭合开关,移动滑动变阻器的滑片,使电压表的示数保持不变,则实验探究的是电流与 的关系;

(4)如图4,给固体加热时,采用“水浴法”达到的主要效果是让固体 。

如图1所示,是某学校科技节上展示的两件作品,小明为此作了以下解说:

(1)甲是简易的温度计,它的工作原理是利用 的性质而制成的。它的测温效果与小玻璃瓶的容积和玻璃管的 有关;所用的测温物质是煤油而不是水,这是因为煤油的 较小,吸收(或放出)相同的热量时,玻璃管内液柱变化更为明显。

(2)乙是简易的气压计,当外界气压减小时,玻璃管内液柱的液面会 。

【提出问题】小华发现甲、乙的构造非常相似,提出乙是否也能做温度计使用?

【设计实验和进行实验】把两装置中的小玻璃瓶同时没入同一热水中,观察到乙装置中玻璃管内液柱上升更明显,这是由于瓶内的 受热膨胀更显著,故乙也能做温度计使用。

【拓展】查阅相关资料,了解到人们很早就发明了如图2所示的气体温度计,当外界环境气温升高时,该温度计中的管内液面会 。但由于受外界 、季节等环境因素变化的影响,所以,这种温度计测量误差较大。

科学探究是物理学科核心素养的重要内容,探究的形式可以是多种多样的。

(一 探究凸透镜成像的规律:

【设计实验与进行实验】

(1)实验器材:刻度尺、凸透镜、光屏、三个底座、蜡烛及火柴;

(2)如图1所示,为保证像能成在光屏中央,将装有底座的蜡烛、凸透镜、光屏从左到右摆放在水平桌面上,调整位置,使它们排列在 上,再调节凸透镜和光屏的高度,使它们的中心跟烛焰的中心大致在同一高度;

(3)如图2所示, 为凸透镜的焦点, 为某次实验时物体 通过凸透镜在光屏上成的像,则物体 在图中 区域,箭头方向竖直向 ,其大小比像 ;

(二 探究磁与电的联系

如图3所示,是灵敏电流计的内部结构。小红同学参加课外实践活动,发现灵敏电流计内部结构与电动机、发电机内部结构类似。出于好奇,她利用如图4所示的装置进行了下面的实验。

【进行实验】用手拨动其中一个灵敏电流计指针的同时,另一个灵敏电流计的指针也发生了偏转。

【交流】拨动右侧灵敏电流计的指针时,表内线圈在磁场中 运动,产生了感应电流。于是,左侧灵敏电流计内的线圈同时也会有电流,它在 中受到力的作用,带动指针偏转起来。此时的右侧灵敏电流计相当于 机。

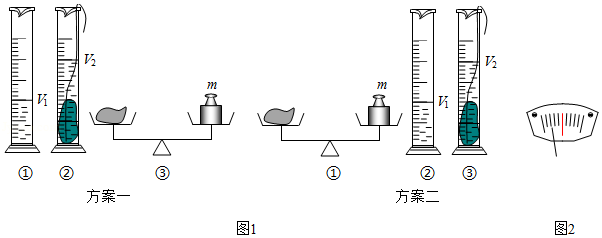

【实验名称】用天平、量筒测量小石块的密度。

【实验设计】如图1所示,是小普同学设计的两种测量小石块密度的方案(操作步骤按照示意图中的①②③顺序进行)。你认为方案 测量误差会较大,原因是 。

【进行实验】小晟同学进行了实验,测出了相关物理量,计算出了石块的密度,以下是他测量小石块质量的实验片段:

①将天平放在 台上,把游码移到标尺左端的零刻度线处,发现指针指在分度盘中线的左侧,再向右调节 ,直至天平水平平衡。

②在左盘放被测小石块,在右盘从大到小加减砝码,当加到最小的砝码后,观察到指针静止在如图2所示的位置,接下来的操作是 ,直至天平水平平衡;

③读出小石块的质量。

【实验数据】测出所有相关物理量,并将实验数据记录在下面表格内,计算出石块的密度。请你将表格中①、②处的内容补充完整。

|

石块的质量 |

① |

② |

石块的体积 |

石块的密度 |

|

|

|

|

|

|

请你应用所学的物理知识解答下列问题。

(1)如图1所示的量筒,其测量范围是 ,量筒中液体的体积为 。

(2)在一定范围内,弹簧受到的拉力越大,就被拉得 ,利用这个道理可以制成弹簧测力计。如图2甲所示,圆筒测力计下挂有一重物,其重 为 ,则此测力计的分度值为 .如果用力 竖直向下拉动挂钩,如图2乙所示,则拉力 为 。

(3)小莹同学测量电流时,连接好电路,闭合开关前,发现电表指针向右偏转至如图3甲所示位置,原因是 ;断开开关,纠正错误后,再闭合开关,发现指针偏至如图3乙所示位置,接下来的操作是:断开开关, ,继续进行实验。