阅读下面文章,完成小题(共13分)

①夜晚,敌人从炮楼的小窗子里,呆望着这阴森黑暗的大苇塘,天空的星星也像浸在水里,而且要滴落下来的样子。到这样的深夜,苇塘里才有水鸟飞动和唱歌的声音,白天它们是紧紧藏到窝里躲避炮火去了。苇子还是那么狠狠地往上钻,目标好像就是天上。

②敌人监视着苇塘。他们提防有人给苇塘里的人送来柴米,也提防里面的队伍会跑了出去。我们的队伍还没有退却的意思。可是假如是月明风清的夜晚,人们的眼再尖利一些,就可以看见有一只小船从苇塘里撑出来,在淀里,像一片苇叶,奔着东南去了。半夜以后,小船又飘回来,船舱里装满了柴米油盐,有时还带来一两个从远方赶来的干部。

③撑船的是一个将近六十岁的老头子,船是一只尖尖的小船。老头子只穿一条蓝色的破旧短裤,站在船尾巴上,手里拿着一根竹篙。

④老头子浑身没有多少肉,干瘦得像老了的鱼鹰。可是那晒得干黑的脸,短短的花白胡子却特别精神,那一对深陷的眼睛却特别明亮。很少见到这样尖利明亮的眼睛,除非是在白洋淀上。

⑤老头子每天每夜里在水淀出入,他的工作范围广得很:里外交通,运输粮草,护送干部;而且不带一枝枪。他对苇塘里的负责同志说:你什么也靠给我,我什么也靠给水上的能耐,一切保险。

⑥老头子过于自信和自尊。每天夜里,在敌人紧紧封锁的水面上,就像一个没事人,他按照早出晚归捕鱼撒网那股悠闲的心情撑着船,编算着使自己高兴也使别人高兴的事情。

⑦因为他,敌人的愿望就没有达到。

⑧每到傍晚,苇塘里的歌声还是那么响,不像是饿肚子的人们唱的;稻米和肥鱼的香味,还是从苇塘里飘出来。敌人发了愁。这段文字选自课文《 》,体裁是 ,作者 ,他是我国文学史上 的代表人物。本文是“白洋淀纪事之二”,“之一”是另一篇《 》。

文中为什么把老头子比喻成“干瘦得像老了的鱼鹰”?

文中划线的句子表现了老头子什么性格?

“因为他,敌人的愿望就没有达到”,这里的“愿望”指什么?

开头的景物描写有什么作用?

阅读下面一篇文章,完成后面问题

文具盒

司玉笙

厉劲的北风篦子似地梳刮着裸露的皮肤,英的手背上就有了一道道血口子……

娘说,女孩子家能识几个字就行了,遭那个罪咋?

英听了,眼泪就扑塌扑塌掉下来。常沾泪的那地方便有了印痕,似两片干柳叶。

过年了,乡里分给村里一些市里人捐的衣、物,村里再分到户。听到吆喝声,娘带着英去领。

村长的家就是村里办公的地方,只比英的家多一张床和两把一坐就吱吱作响的白茬椅子。

捐物只剩下一双皮鞋、一件半旧的红毛衣和一个塑料文具盒。村长脸上透出难色,说,大妹子,拣一样吧,还有两家哩……

娘就毫不犹豫地抓起那件红毛衣,抖了几抖就往英身上套。

英直往后趔趄,眼光却扎在那个文具盒上。娘说,那物件不挡寒,要它咋?

村长讪讪地笑了,说,这闺女有出息……

娘叹了口气,将毛衣在手里窝来窝去,说,你真憨……

英的眼泪又下来了。娘说,甭哭,依着你还不行吗?

得到这个文具盒,英把它当作宝贝,用布包好,放在枕边,从不往书包里装。没人的时候,她就打开它——就像打开了一个天地:文具盒里有花花绿绿的贴画、课程表,还有一杆漂亮的自动铅笔……拿起自动铅笔,她就觉得自己也会在市里某个明亮、温暖的教室里……

几年以后,英考上了中专,去市里上学。临上路时,她没忘了将文具盒随身带上。

开学头一天,英拿出文具盒摆在桌上——惟一能和同学一样的,就是这一件了。

同桌叫丽,家就在市里。看到那个文具盒,丽不屑地一笑。待英掀开它,丽的眼睛就睁大了,那个课程表是她设计的……

丽说,你真爱惜……

英笑了,说,有了这个文具盒,我就不爱哭了。你小时好哭不?

丽不答,脸却红了。她没敢说这个文具盒是为了让妈再买一个更好的而捐出的。当时妈说这还能用,她就闹,还哭鼻子……

英和丽成了好朋友。临近寒假的一个周末,丽邀英去家里玩。英不去,说,我娘说了,不让我到别人家去。

丽说,我妈妈主要是想见见你……

英就去了。

从丽的家回来,英给家里写了一封信。信里说,娘,我想要一件红毛衣……小说开头一段描写说明了什么?

“英直往后趔趄,眼光却扎在那个文具盒上。”请解释“扎”在文中的意思,并说说“扎”在表情达意上的作用。

英说“有了这个文具盒,我就不爱哭了”,为什么?

英原先执意选择文具盒,最后她又“想要一件红毛衣”,你对此有何看法?

阅读下面一篇文章,完成后面问题。(共17分)

红豆树下陈歆耕

①在绵密的江南细雨中,我伫立在古里红豆山庄的红豆树旁。当年钱谦益柳如是共同生活的红豆山庄,已了无踪迹.只余一片废墟,“硕果”仅存的只有这一棵见证了当年钱柳缠绵情史的红豆树。

②废墟反衬出了红豆树的古老、沧桑、孤傲、孤独……

③我撑着雨伞,夹在数十位观者之中,听不清大家围着红豆树在窃窃私语些什么。有着近五百年历史的红豆树,躯干之粗须数人伸臂合抱;虽已经是初春时节,可是它仍然面容枯槁,似有满腹忧愁;它的枝丫挺立,如利刃般直刺蓝天苍穹……

④唐代王维的咏红豆诗最有名:“红豆生南国,春来发几枝。愿君多采撷,此物最相思。”可是,江南春雨,却催不出这古老红豆树的新枝,它已经有80年未开花结果,到哪里去采撷红豆?远近的老百姓把它视作“神树”,逢年过节,有很多善男信女来树下烧香跪拜。这些善男信女在心中祈祷些什么呢?

⑤我收起了雨伞,索性让细雨浙浙沥沥地滴落在自己的面颊上。流连在红豆古树下,我想得最多的.还是写出传世史著杰作《柳如是别传》的国学大儒陈寅恪先生。在史海跋涉20年,用文言文写就、80余万字、厚厚三大卷的《柳如是别传》,让很多人不理解:一位史学大儒为何要耗费如许光阴,为柳如是这位曾经沦落风尘的女子作传?其实,只要熟悉柳如是全部人生经历的人就会明白,寅恪先生为柳如是作传,其意旨不在为钱柳姻缘留下翔实的历史记载,或传播一段轰动一时又为世俗所诟病的爱情佳话。他是要为一位生于国破家亡的乱世,却表现出超凡民族气节和风骨的奇女子作传,是为一种伟大的人格和魂魄作传。而柳氏这样一种“风骨”,与寅恪先生倡导的“独立之精神,自由之思想”,在血脉、心灵上则是相通的。寅恪先生以此大著“痛哭古人,留赠来者”。我们这些后来者,在面对先生的精神遗产时,是否存有几分愧疚呢?

⑥据记载,在钱牧斋80岁大寿时,柳如是为他做寿.恰逢红豆树二三十年后又一次花开满树,她从阁前的红豆树上觅得仅有的一颗红豆,作为寿礼呈上,使钱谦益大喜过望。红豆有情,可显然不是为钱某人开花结果的——钱氏在明灭后降清失节不说,又不愿过隐居生活,遂不听柳氏的反复劝说,非要到清廷去谋一官半职。柳氏则坚决不肯随同前往,做降臣命妇。没有想到,钱氏到京后不被重用,半年后只好托病回老家。他的仕途失意,成全了柳氏在田园山水间安享夫妻生活的愿望。我坚信,有生命的美丽的红豆之花.肯定是为从内而外皆美洁如玉的柳如是而开的。

⑦世间空余“钱牧斋”,“如是”风骨何处寻?

⑧从柳如是到陈寅恪,昂然挺立、傲视红尘的红豆古树,可以看作是他们人格的象征吗?

⑨我觉得.需要到红豆古树下跪拜的.倒是那些缺钙、惠软骨病的人……

⑩可惜的是,此刻,在红豆树的废墟周围,推土机正在发出轰鸣,施工车辆穿梭往来,一厘再造的红豆山压将在这里重现。令我忧虑的是:人工再现的雕梁画栋、小桥流水的红豆山庄,加上熙来攘往的红男绿女,反倒会把孑然孤傲的红豆古树给淹没了——我更欣赏它现在的模样,一副卓尔不群的身姿!

(11)不知道红豆古树何时能再发出新枝,何时能再开花结果。它那古老沧桑的面容,给我带来的是无限惘怅和忧思……(选自2011年5月16日《光明日报》,有删节)作者笔下的红豆树有什么特点?请联系全文分点归纳。

文中多次写到春雨,有什么作用?

作者为什么要花较多的笔墨叙写陈寅恪撰写《柳如是别传》这件事?

第⑩段写到,已成废墟的红豆山庄将要再造重现,作者为什么反而觉得可惜?

文章最后一段在结构和内容上有什么作用?请联系全文简要分析。

阅读《心灾》一文,回答问题。

中国人多数都有一个乳名,又叫小名。这是大人给孩子作的一个永久性记号。它记载着人们各式各样的思想和情感。大人们的这个寄托和念想对孩子来说伴随终生。

我的乳名就是这样,大人们叫我“xīn zāi”,是什么意思呢?已上学的我求不出这个解。父母说是爷爷奶奶起的。一天放了学,心软的奶奶在我的追问下打开了话匣子。

“你的名字叫‘心灾’,”她说着用手指着自己的胸口说,“你是心里有灾,心灾!”“怎么能是这两个字呢?”我心里想着,没有说出口。奶奶把表情愕然的我拉到身边,轻轻抚摸着我的脑袋,眼里忽然射出一种少见的悲愤的光,牙齿像是咬着似的说:“这得从你的出生说起。鬼子进村时你出生的。”

“那天(1943年1月8日)天刚亮,外头就有人喊‘鬼子来了,鬼子快进村了’!真是晴天霹雳啊!无恶不作的日本鬼子从据点出来就是扫荡啊!小鬼子是野兽,没有人性啊!到哪儿都是‘三光’(抢光、杀光、烧光)啊!该千刀杀的鬼子怎么这时候来了啊!正是你要出生的时候。家里只有我和你娘。我怕你的小命要葬送到小鬼子的手里,我更怕你娘月子里有了好歹。听说鬼子已经从村东头进来了,你娘紧张、害怕,我更紧张。就因为紧张,还没准备好,你哇哇地落地了。这怎么办呢?日本鬼子是什么都能干得出来的啊!得跑啊!再怎么也得到野坟地躲一躲。可十冬腊月,你娘俩受了风寒怎么办啊?真是左也怕右也怕。但思来想去,走一步说一步,先躲过鬼子的刺刀再说。也是急中生智,也是没有办法的办法,我急急忙忙烙了两个又厚又大的油饼,用蒸馍的笼布包起来,让你娘前胸贴一个,后背贴一个,然后用带子勒上。用它抵御腊月里野地的风寒,也能用它来挡饥。就是这样,我们抱着你,在野地坟间冻了一天一夜。直等到看见日本鬼子驮着粮食,赶着牲口,狼烟动地地出了村,知道那是扫荡完了,然后才回到家里。幸好你的命大,活了下来。可你娘从此落下了毛病。”

奶奶说到这里,已是气喘得厉害,她用质问的口吻说:“我啥时候想起来啥时候心里打颤,嗓子眼儿里冒火:咱在自己的家过日子,日本人有日本人的地儿,他们凭什么来到咱们家门口横行霸道啊?世上咋兴这样的强盗恶魔啊?咋没人治治这些禽兽不如的东西呢?”

奶奶缓过一口气以后对我说:“孩子,你真是有大灾啊!来到这个世界上开头就遇到强盗、恶魔!差一点要了你的小命。你这是胎里带来的灾啊!我不知道怎样才能消掉这个灾。我听人说要消心里的灾就要把它说出来撂到明处。大家经常喊来喊去,灾就消了。我就给你起了个小名叫‘心灾’!我孙子的这个灾,也是咱全家的灾,我这一辈子不会忘记,我也叫你永远不忘记。”

我在襁褓时发生的惨烈故事,不可能清晰的存留在我的记忆中。但是,奶奶对我乳名来历的诉说,已经并将永远成为我人生最深刻的记忆。奶奶为“我”取“心灾”这个乳名的用意是什么?

第4段的情节可分五个阶段,下面已概括了首尾两个阶段。请根据文章内容,用短语补写出中间三个阶段的情节。

听说鬼子进村→()→()→()→见鬼子出村而回联系全文,就文中加线的词句按要求回答下面问题。

(1)“眼里忽然射出一种少见的悲愤的光,牙齿像是咬着似的说……”一句,表达了 奶奶怎样的思想感情?

(2)“奶奶说到这里,已是气喘得厉害……”一句中划线的词有什么表达作用?认真研读下面的材料,结合上文主旨,说说我们今天应怎样正确对待“侵略所造成的伤害”这个历史问题。

(1)作者孙荪在写作此文时说“我所以来告诉世人自己的一点近乎隐私的东西,一个重要的原因是那些企图淡化甚至涂改日本作为侵略者的历史罪责的人给我的刺激”,又说“一个民族受侵略被蹂躏的历史,和一个负有侵略罪责的民族的历史,都是人类的惨痛悲剧和经验”。

(2)在南京东南大学工作了12年的日本老人植松信晴常常告诉他的中国学生,日本人有很多事情要弥补,破裂的感情需要精心的呵护才会康复。他在1997年获得了“江苏友谊奖”。东史郎等多名日本老兵,为求得自己余生的宁静,多次来中国向中国人民忏悔,在南京大屠杀纪念馆前,他们还用下跪的方式谢罪,赢得了中国人民的理解与尊重。

阅读下面的文章,完成后面问题

母亲的心

①熬过六岁那年漫长的严冬,我终于从一场大病中清醒了过来。

②春日的阳光映着窗外的夹竹桃,投下斑驳的树影,母亲却明显地憔悴了,瘦弱的样子差点让我不敢认,但她的精神状态却很好,仿佛拣回了珍贵的珠宝一般小心地守护着我。

③久病初愈的我没胃口,家人总会变着法子哄我吃饭。那一天,我告诉母亲,很想吃螃蟹,却让家人犯了难:在物质条件极差的偏远山村,怎么可能买得到螃蟹呢!

④好在爱子心切的母亲自有她的法子,她很快拎着竹篓出去了。我们村子外面有很多纵横交错的溪流,六月天若翻开小溪里一块块大石头,可以找得到螃蟹。可是,在溪水还寒冽的春天,螃蟹躲在岩洞里是翻不到的。

⑤母亲不死心,沿着溪流一路上行,在一块块或大或小的石头下面翻找着。春天的溪水冰凉彻骨,却冻不住她心里涌动的希望。

⑥或许上天也怜惜母亲那深切的舐犊之情吧,在母亲双手肿胀发抖,几近绝望的时候,她终于发现了一只个头肥大的螃蟹,正在一块大石头下面迟缓地爬动着。

⑦母亲的惊喜可想而知,她赶忙迅捷地双手捞起了螃蟹,可是望着手里那只惶惑无措的螃蟹,母亲的手却止不住颤抖!因为那是一只母蟹,它鼓鼓的肚皮底下正围着无数只细如蚊子的小蟹,有的还爬到了母亲的手背上……

⑧母亲思忖了很久,把螃蟹又轻轻地放回了水里,可是刚放下,她又想起什么似的,赶紧再一次捞起了螃蟹,如是者数次。在那个春寒料峭的日子里,一向坚强能干的母亲想必正面临着她人生中一次重大的选择罢!在抓起与放下的动作的重复间,她的内心经历了怎样的一次又一次的自我交战与折磨。

⑨这个经过,我并没有亲眼看到,是母亲回来后坐在我床头,抚摩着我的额头细细讲给我听的。母亲说,最后一次她干脆咬咬牙,闭起双眼把螃蟹放进了竹篓,甚至已经带出了十几步路。可是竹篓里那不停的“沙沙沙”的挣扎声,最终还是让她彻底丧失了往家走的勇气,再一次跑回到溪边。放下母蟹的那一刹那,她潸然泪下!

⑩母亲最终是空着手回家的,在那个还带着寒意的春日里,母亲再也没能翻到第二只螃蟹。坐在溪水中间的石块上,望着那不停地欢快前行的溪流,她止不住放声大哭。母亲擦着眼睛说,她并没有后悔放了那只母蟹,因为她也是一位母亲,天底下所有母亲的心是一样的。

⑾窗外是涌动的暮色,借着昏暗的灯光,我仔细看着母亲不再光洁红润的面孔,心里忽然生出了一阵与我七岁年龄绝不相称的苍凉。

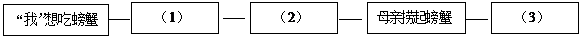

⑿那是多么不幸而又幸运的一只螃蟹啊,它碰上的恰好是一位母亲,这世上也只有母亲才能最懂得做母亲的心罢! (选文略有改动)(3分)文章以螃蟹为线索,讲述了一个动人的故事。请依据提示,在方框中补全①~⑨段的主要情节。

(3分)阅读文章①~④段,说说母亲冒着春寒去找螃蟹的原因有哪些。

(3分)从修辞的角度赏析文中第②段划浪线句的表达效果。

(3分)第⑧段画线句子中一系列动作描写有什么作用?

(2分)文章题目“母亲的心”有哪两层含义

(2分)文章最后一段有哪些作用?

阅读《男孩别哭》,回答下面问题.

①门前有溪,稍远有河,被山岭围着,村只得算山村。山村的孩子一天的时间多是在山里度过,而雨,说下就下,它才不管你回没回家。这样,很多时候我们必须遭遇晴出雨归的劫数。灿烂出门,颓丧回家,这是谁也不愿经历的。很多事情,甚至包括人生的命运,都得是这种结局。有什么办法呢?

②雨总是起于黄昏,当我们担着柴禾走在蜿蜒山道上的时候,(A)潇潇暮雨要么从后面赶上来,要么在前面截住你,想避都避不开。这时,心情就会像四合的暮色,突然黯淡下来。怎么不黯淡呢?雨加重了肩上的担子,又阻碍了归路的脚步,家就显得更加遥远难及。而雨,阴阴的,凄凄的。

③印象最深的是十岁那年秋天,担着柴禾走在黄昏的山路上,山雨沙沙从身后而来,像一张阴暗之网,一下子就将我罩进去了,那颗本来就因孤寂而伤感的心,便进而变得绝望。仿佛淹过我的不是山雨,而是令人窒息的黑水。

④山雨打湿我的头发,浸透我的衣服,柴禾在肩上重若千钧。(B)我把担子从左肩换到右肩,又从右肩换到左肩,稚肩在与柴担热烈切磋的过程中慢慢火辣,慢慢红肿。终于一个趔趄,柴禾从柴担两头滑落下来。我一屁股坐在青石板上放声大哭。山雨沙沙无边,冷漠地下着,没有半点怜惜,我哭得更伤心了。群峰座座在雨中都一副事不关己的样子,我感到小小的自己被大大的世界完全给遗弃了。

⑤我坐在青石板上,根本找不到解决的办法,只能把剩下的那一点气力也哭尽。父亲,我的亲爱父亲,我的同样挑着担子的父亲就在这时从山坳的拐角处出现了,嗨,男孩别哭,我们回家。父亲对我吆喝道。然后像扶起一棵被雨淋趴的庄稼那样将我扶起。他一下子把我从恐惧和绝望的深水区捞救上来。

⑥男孩,别哭。二十多年后,当我脱口对自己儿子也说这话时,我才发现这简简单单的四个字,竟是一种成长的标识。只是我儿子面对的不再是山雨带来的困扰,我怀疑父亲的父亲肯定也对父亲说了这四个字。而我儿子的儿子也将在某个未知的时刻对他儿子说出这四个字.

⑦后来我看美国著名的成长伤感片,题目竟就用了这四个字:《男孩,别哭》。只是里面的主人公没能跨越这道标识,死了。文章中十岁那年秋天究竟发生了什么,让作者印象如此的深刻,请用自己的语言加以概括

文章中多次出现“雨”,请结合语境理解“雨”在文章中的含义。

对文章第②和第④段划线语句进行赏析。

(1)(A)潇潇暮雨要么从后面赶上来,要么在前面截住你,想避都避不开。(请从修辞角度赏析)

(2)(B)我把担子从左肩换到右肩,又从右肩换到左肩,稚肩在与柴担热烈切磋的过程中慢慢火辣,慢慢红肿。)(请从描写手法角度赏析)文章的最后为什么要写美国电影《男孩,别哭》,文章为什么要交代电影最后的结局为主人公“死了”,告诉我们一个什么道理?并请结合自身实际谈谈它的现实意义。