在使用体温计量体温时,若不慎将体温计打破,散落出来的汞产生的汞蒸气会 对人体产生危害,此时可以撒一些硫粉在上面,使硫与汞发生化合反应生成固体硫化汞(HgS)。

(1)写出硫和汞反应的化学方程 ;

(2)用分子、原子的观点解释体温计测量体温时汞柱上升的原因: 。

酸、碱、盐在生产生活中具有广泛的用途。

(1)化学实验室有失去标签的硝酸钡、碳酸钠、氢氧化钾、稀硫酸、氢氧化钙五瓶无色溶液,现将其任意编号A、B、C、D、E,然后两两混合进行实验,其部分现象如下表(微溶物视为可溶物)。

|

实验 |

A+E |

A+B |

B+C |

B+E |

|

现象 |

产生沉淀 |

产生沉淀 |

产生沉淀 |

产生气体 |

①碳酸钠俗称纯碱,属于 类(填字母序号)。

A.酸

B.碱

C.盐

②写出溶液B中溶质的化学式 。

③写出溶液A与E反应的化学方程式 。

(2)我国制碱工业先驱侯德榜发明了“侯氏制碱法”,其主要化学原理:NaCl+H2O+NH3+CO2═NaHCO3↓+X;2NaHCO3 Na2CO3+H2O+CO2↑等。则X的化学式为 。

Na2CO3+H2O+CO2↑等。则X的化学式为 。

化学和我们生产与生活息息相关,我们应该学好化学,将来为社会更好地服务。根据信息回答下列问题:

(1)用元素符号或化学式填空:

3个过氧化氢分子 ;人体内缺乏 元素会引起贫血。

(2)选择下列适当物质填空(填序号字母)。

A.硝酸钾 B.氯化钠 C.干冰 D.明矾 E.一氧化碳

可用于净化水的物质是 ,属于复合肥料的物质是 ,可用于人工降雨的物质是 。

(3)将少量下列物质分别放入足量的水中,充分搅拌,可以得到无色溶液的是 。(填字母序号)

A.氯化铁

B.葡萄糖

C.菜籽油

D.面粉

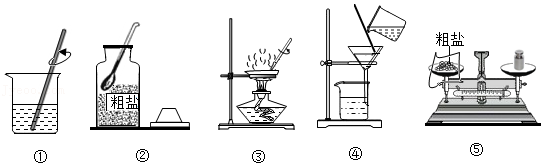

通过海水晒盐可得到粗盐。化学兴趣小组为了除去粗盐中难溶性杂质,进行了如图操作:

(1)上述操作的正确顺序是 (填序号)。

(2)下列情况可能导致精盐产率偏低的是 (填字母代号)。

A.溶解时加入的水过少导致粗盐未溶完

B.过滤时漏斗内液面超过滤纸边缘

C.蒸发时有液体飞溅

D.所得精盐中含有少量水分

2021年5月15日,我国“天问一号”探测器成功着陆火星,探测器采用了钛合金、铝合金等材料制造。冶炼金属钛的部分流程如图:

金红石主要成分为TiO2,无色气体A是一种有毒的可燃性气体,试写出①处的化学反应方程式 ,氩气在②处的作用是 。

(1)凉山州脱贫攻坚的成果为各县市带来了多种特色产业。下列凉山特色产业的产品中富含蛋白质的是 。

A.高山露地蔬菜

B.西门达尔牛牛肉

C.特色马铃薯

D.盐源苹果

(2)又是一年“端午”,粽叶飘香,在粽叶种植过程中为使其生长茂盛、叶色浓绿,可施用下列化肥中的 。

A.KCl

B.Ca3(PO4)2

C.CO(NH2)2