一位西方学者评论秦始皇:“建立了绝对的专制制度,这一制度以个人亲信为基础,而不考虑世系和教育。”从人类政治文明发展的角度看,这一政治转变的积极意义主要在于:

| A.从贵族政治向官僚政治转变 | B.从井田制向小农经济转变 |

| C.从分权政治向集权政治转变 | D.从军功政治向文治政治转变 |

“近代社会最重要的特点在于它以追求经济增长和技术进步作为经济活动的终极目的,经济增长成为价值观体系和物质活动的积点。……明清社会虽有令人叹为观止的经济繁荣,却未形成一个经济居社会生活主位的‘经济社会’,由此也就不能提供一个可以推动技术进步与发展的环境。”该材料主要论证的是( )

| A.明清资本主义萌芽产生的社会条件 |

| B.明清没有发生工业革命的原因 |

| C.技术进步是社会经济发展的根本动力 |

| D.明清社会的主要表现是经济繁荣 |

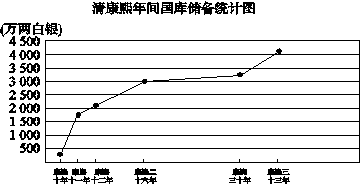

从下图中能够得到的准确信息是( )

| A.国家安定繁荣,国库盈余增加 |

| B.商业贸易兴盛,贸易总额增加 |

| C.国家内忧外患,军费不断增加 |

| D.对外贸易发达,关税收入增加 |

吉尔伯特·罗兹曼在其主编的《中国的现代化》中说:“在中国国内,败给日本和拳乱的灾难性后果使统治集团认识到,继续阻止改革将是徒劳无益的。其后十年之内发动的颇具朝气的现代化运动,引进了新观念。”这里所说的“新观念”是指( )

| A.“师夷长技以制夷” | B.“中体西用” |

| C.立宪代议 | D.三民主义 |

19世纪三四十年代,“社会主义”一词在西欧广为流传,其意为提高劳动群众的福利和保障社会和平而改造社会制度。孙中山认为:“循进化之理,由天演而至人为,社会主义实为之关键。”孙中山这里所说的“社会主义”指的是( )

| A.平均地权 |

| B.消灭私有制 |

| C.用暴力推翻满洲贵族统治 |

| D.建立资产阶级共和国 |

下列表格中的言论客观反映了当时不同政治派别的思想倾向,其共同诉求是( )

| 1865年 |

李鸿章说:“机器制造一事,为今日御侮之资,自强之本。” |

| 1894年 |

郑观应说:“西人以商为战,士、农、工为商助也……” |

| 1903年 |

章太炎说:“公理之未明,即以革命明之,旧俗之俱在,即以革命去之……” |

| 1913年 |

梁启超说:“共和政治,非国民继续的觉悟努力,万万不会维持。” |

A.推动中国近代化 B.实行民主政治

C.实现中国工业化 D.启蒙与救亡并重