阅读下列材料:

材料一 罗马法律制度刚刚建立时就带有某些民主色彩,其原因是战争需要平民源源不断的人力资源,他们处于要求政治上得到进步的有利位置,在需要而不能得到满足时就采取罢工的形式。他们通过平民大会选举保民官来保护自身的利益,包括写下法律条文,公诸于众,限制任何公民拥有的土地数量。它还制定了解决各类债务纠纷时适用的条款,而且还规定了契约的各种形式,以及契约双方的权利和义务。

材料二 未经议会同意,国王无权废除法律或停止法律的执行;未经议会同意,国王不能征税;未经议会同意,国王不能在和平时期招募或维持常备军;议会必须定期召开;议员的选举不受国王的干涉等。

材料三 英王是国家元首,拥有任免首相、召集和解散议会、批准和否决法律、宣战、缔结约大权。但这些只是例行公事,国王实际上是一个“统而不治”的虚君。然而国王又是不可缺的,除了礼仪方面的作用外,某个政治环节发生矛盾,国王可利用自己的声望进行调节。有人说,国王虽然不再是国家舰船的原动力,但却是扬起风帆的桅杆。2007年6月27日,81岁的英国女王任命布朗为英国首相。至此,先后有11位首相得到她的任命。这些首相来自不同的政党,政治观点不同。尽管其中有些人她不一定认同,但只要他是议会多数党的领袖,她都会授予组阁权。她曾经对英国人民说:我无法领导你们作战,我不能赋予你们法律或司法判决,但我可以做其他一些事情。

材料四 “今天下大小事务,皆朕一人亲理,无可旁贷。若将要务分任于他人,则断不可行。所以无论巨细,朕必躬自断制。” —— 康熙皇帝

请回答:

(1)据材料一,指出罗马法的核心内容是什么?

(2)材料二出自哪个国家的什么文件?所反映的政体是什么?

(3)根据材料三指出英国国王在英国政治生活中的地位如何?

(4)与材料二中的“国王”比较,材料四中“朕”的权力反映了什么性质的政体?

地方行政制度是古代中国政治制度的重要组成部分。阅读下列材料:

材料一 自殷以前,天子、诸侯君臣之分未定也……诸侯之于天子,犹后世诸侯之于盟主,未有君臣之分也……逮克殷践奄,灭国数十,而新建之国皆其功臣、昆弟、甥舅,本周之臣子;而鲁、卫、晋、齐四国,又以王室至亲为东方大藩……由是天子之尊,非复诸侯之长而为诸侯之君……盖天子诸侯君臣之分始定于此。此周初大一统之规模,实与其大居正之制度相待而成者也。

——王国维《殷周制度论》

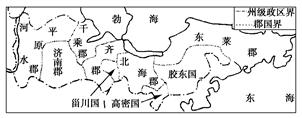

材料二

材料三 忽必烈进入中原,建立元朝,为加强对地方的控制,以中书省分驻地方,称行中书省,以便直接控制、处理政务……各省还设有行枢密院和行御史台分管军事和监察。

——《中国政治制度史》

请回答:

(1)依据材料一概括西周制度相比于以前的变化。结合所学知识分析这种变化的影响。(6分)

(2)材料二中实行的地方行政制度是什么?有何弊端?(4分)

(3)根据材料三和所学知识,简析元朝地方行政制度的特点及其影响。(6分)

(4)综合上述材料,简要说明中国古代中央与地方关系发展的主要特点。(4分)

材料一航海乃是谋求共和国福利与安全最重要手段……自公元1651年12月1日起及从此以后……无论为英国人或别国人的殖民地所生长、出产或制造的任何货物或商品,如非由属于本共和国人民所有的任何种类船舶载运,皆不得输入或带进英吉利共和国,或……殖民地……如违反本条例,其全部进口货物,应予没收,运载该项货物或商品入口的船舶……应一并没收。

材料二(15、16世纪)西欧的封建专制王权是在市民——资产阶级和封建贵族的相互斗争中充当“表面上的调停人”而确立起来的,为了取得市民——资产阶级的支持以加强自己的买力,一般都采取……扶植资产阶级的势力,打击或削弱封建地主贵族的措施。

——郝侠君《中西500年比较》

材料三尽管霍布斯构造了一套关于个人——契约——国家的学说,但他的结论是“利维坦式”的国家,公然为君主制辩护。他试图用君主制来维护资产阶级的利益,从本质上而言它反映了英国大资产阶级和上层新贵族对人民的恐惧和防范。然而从现实上讲,资本主义的发展不能依靠专制政权,结果是他的主张既不为保王派所接受,也得不到资产阶级的欢迎,最终被后起的资产阶级思想家所抛弃。

——高教版《西方政治思想史》

(1)材料一出自哪个历史文件?根据材料一并结合所学知识,概括该文件颁布的历史背景。

(2)试以英国为例,阐述15、16世纪封建专制王权采取的哪些政策起到了扶植资产阶级的作用?并分析这些政策在英国国家的政治走向上产生了什么结果?

(3)根据材料三并结合所学知识,评价霍布斯的思想主张。

材料一然内阁之拟票(注:拟票即内阁官员对政务处理的初步建议),不得不决于内监之批红(注:批红即皇帝对政务处理的最终决定),而相权转归之寺人(注:内监、寺人皆指太监)。于是朝廷之纪纲,贤士大夫之进退,悉颠倒于其手。伴食者承意指之不暇,间有贤辅,卒蒿目而不能救。

——《明史》卷七十二

材料二明清时期,江南地区出现了一些城市,如棉纺业发达的松江、陶瓷业发达的景德镇、冶铁业发达的佛山、长江的商品转运码头汉口等地。……丝织巨镇盛泽镇,本是青草滩上一荒村,“明初居民止五六十家,嘉靖间倍之,以缓绸为业,始称为市”。因“丝绸之利日扩”到乾隆时,“居民百倍于昔,绫绸之聚亦且十倍……盖其繁阜喧盛,实为邑中诸镇之第一。”

——岳麓版高中新课程《历史》必修二

材料三秦筑长城以来,汉、唐、宋亦常修理,其时岂无边患?明末,我太祖统大兵长驱直入,诸路瓦解,皆莫敢当。可见守国之道,惟在修德安民,民心悦则邦本得,而边境自固,所谓“众志成城”者也。

——《清圣祖(康熙)实录》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出“相权转归之寺人”这一历史现象出现的原因及后果。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括明清时期城市发展的主要原因。

(3)根据材料三,概括康熙帝对中国古代传统的“大一统”理论作了怎样的发展?根据材料三并结合所学知识,指出康熙帝为巩固统一采取了哪些措施?

时代是在变与不变中发展的。自古以来,中国围绕着变与不变进行了不懈的探索。阅读材料,回答问题。

材料一孔子对三代礼乐进行了广泛而深入地了解,不仅随时向人求教,而且先后到宋国、洛邑、杞国对殷礼、周礼和夏礼作实际考察。其考察与研究所得使他发现两点:一是认为三代礼制表现为一种渐进的历史过程,后世之礼对前世之礼做出损益而有发展;二是感到夏礼和殷礼由于时代久远、文献不足征而不知其详,唯有在夏礼和殷礼基础上发展起来的周礼丰富而多彩。

——张秉楠《孔子》

(1)根据材料一,概括孔子对“礼”的认识,并结合时代背景概括孔子的“礼”未被采纳的原因。(8分,不得照抄原文。)

材料二凡改革之事,必除旧与布新,两者之用力相等,然后可有效也。苟不务除旧而言布新,其势必将旧政之积弊,悉移而纳于新政之中,而新政反增其害矣。

——梁启超《戊戌政变记》

(2)根据材料二并结合所学知识,指出维新变法在“布新”上的主张。请谈谈这些“布新”的主张未能实现的原因。

材料三(把)线装书扔毛厕里、废止汉字、全盘西化……于是由政治革命转移到社会革命与文化革命。破坏旧的,人尽同意。一谈到建设新的,则意见各别。各有理想,各有图案。遂使近代中国,多破坏少建设。

——钱穆《民族与文化》

(3)以材料三反映的历史事件为例,谈谈你对进行社会变革的认识。

关税是指进出口商品在经过一国关境时,由政府设置的海关向进出口国所征收的税收。近现代关税的变化对世界经济和国际贸易发展产生深远影响。阅读材料,回答问题。

材料一两国中任何一国出产的货物,凡依法可以转运的,得毫无差别地由任何一国的船只往来装运。如果进口货物在其他方面是合法的,任何一国均不得仅因其由另一国船只输入,而加征任何货物以特殊关税。

——1824年《英普条约》

(1)根据材料一并结合所学知识,简要分析英国签订《英普条约》的历史背景,并指出该条约对资本主义世界市场发展的影响。

材料二外国税华货进口,务从其重;中国税洋货进口,务取其轻。华人商于西国者,按民纳税,岁有常规;洋人商于中国者,北突南奔,绝无所费。

——郑观应《盛世危言·交涉(上)》

(2)指出材料一、二反映的关税和贸易政策的区别。结合所学知识,分析材料二所反映的现象对近代中国经济转型的影响。

材料三 1926—1985年英美进口关税税率(%)对比表

| 年份 国家 |

1926 |

1931 |

1952 |

1965 |

1985 |

| 英国 |

4 |

17 |

17 |

6 |

1.7 |

| 美国 |

20 |

53 |

9 |

6.7 |

3.5 |

——摘编自(英)赫尔德等著《全球大变革》

(3)根据材料三指出英美两国进口关税税率变化趋势,并结合所学知识分析变化的原因。综合本题所有信息,概括影响制定关税政策的因素。