阅读以下材料,完成问题。

材料1:历史上,石油与国际争端密切相关。1973年10月,第四次中东战争爆发,阿拉伯国家要求支持以色列的西方国家改变对以色列的庇护政策,决定利用石油武器教训西方大国。10月16日,石油输出国组织提高石油价格,第二天阿拉伯产油国减少石油生产,并对西方国家实行石油禁运。两个月后石油价格提升了3~4倍。西欧和日本为了各自的利益和保证原油,被迫公开谴责以色列的侵略行径,对美国支持犹太复国主义政策采取拒绝合作的态度,纷纷直接同阿拉伯产油国谈判签订石油贸易协定。

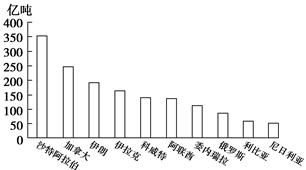

材料2:2006年世界石油剩余探明储量

材料3:南海的油气资源有多少?目前数据显示,南海有含油气构造200多个,油气田180个。仅在曾母盆地、沙巴盆地、万安盆地的石油总储量就将近200亿吨,是世界上尚待开发的大型油藏之一,其中一半以上的储量分布在应划归中国管辖的海域。但目前,超过1000口油井被多个东南亚国家勘探和开发,每年开采的石油超过4000万吨。可以预见,未来对南海油气资源的争夺将更趋激烈。材料1中提到“石油与国际争端密切相关”,请结合20世纪的两例史实加以说明。

据材料1、2分析,为什么西欧和日本一改追随美国的政策而与阿拉伯国家合作?

当今世界,能源之争日趋激烈,尤其是被称为“工业血液”的石油资源。请结合以上三则材料谈谈你对南海油气资源争夺问题解决途径的看法。

阅读下列材料,回答问题。

材料一 1864春,时任江苏巡抚的李鸿章在致总理衙门原函中指出:“中国文武制度,事事远出西人之上,独火器万不能及。……鸿章以为中国欲自强,则莫如学习外国利器,……”

材料二《马关条约》签订后,李鸿章被革去直隶总督和北洋大臣之职。1896年3月至10月,李鸿章受命出访欧美。回国后,李鸿章在给多位朋友的信函中谈到了出访欧美的感受,在给某友人的信中这样写道:“此行遍历诸大邦,亲觇(视察)富强之实效,中国地大物博,果能上下一心,破除积习,力图振作,亦何事不可为……”在致旧时幕僚伍廷芳的信中,李鸿章更加明确强调:“根本之计,尤在变法自强”。

材料三戊戌政变后,有人告李鸿章是维新派,慈禧太后曾对李说,“有人说你是康党”(与康有为同党),李鸿章回答说:“臣实是康党,废立之事,臣不与闻,六部诚可废,若旧法能强国,中国之强久矣,何待近日?主张变法者即指为康党,臣无可逃,臣实是康党。”慈禧听后只能“默然”。

——以上材料均摘编自雷颐《李鸿章与晚晴四十年》

(1)与材料一相比,材料二中李鸿章的观点发生了怎样的变化?简析其思想变化的原因。

(2)依据材料三,你如何理解当时李鸿章给予慈禧太后的回答?

(3)综上,简要谈谈你对李鸿章思想变化的看法。

阅读下列材料,回答问题。

材料一“经年累代的研究业已表明,中世纪社会仍在持续发生变化,而且变化甚大,乃至公元1300年的欧洲已大大不同于公元600年的欧洲了。史学家们现在认识到中世纪欧洲具有巨大的创造力,约在公元1500年左右,中世纪时代临近结束时,欧洲的技术与政治的和经济的结构,已在世界上所有其他文明当中占有决定性的优势。”

——(美国)霍莱斯特《欧洲中世纪简史》

(1)结合所学知识,简要说明公元1500年左右,“欧洲的技术与政治的和经济的结构”比其他文明具有怎样的“决定性的优势”?

材料二早在13,14世纪,连接欧亚非地区的世界贸易网已经形成,欧洲在其中一直处于边缘地位。16世纪欧洲在世界经济贸易中的这种处境开始改善。但一直到18世纪,原有的世界经济贸易格局仍没有改变。随着欧洲人越来越广泛深入的融入和利用既存的经济贸易体系,并在其中发挥日益增大的影响力,到19世纪欧洲终于成为世界经济贸易的中心。

——摘编自《白银资本》等

(2)结合所学知识,分析16世纪欧洲在世界经济贸易中处境开始改善的原因。

(3)依据材料二并结合所学知识,分析指出19世纪欧洲在世界经济贸易中地位发生变化的原因。

阅读下列材料,回答问题。

材料一中国文化在明清时期进一步向欧洲传播。1585年,由西班牙传教士门萨多撰著介绍中国社会政治、经济、文化和风俗的宏著《中华大帝国史》出版,掀起了大规模的“中国热”。法国启蒙思想家伏尔泰对孔子十分崇拜,在自己的书房里经常挂孔子的画像。另一位思想家孟德斯鸠在对中国文化作了许多研究后,惊喜地发现在中国历史上从政治理论到伦理道德等方面都有特殊的地位和魅力。随着输入中国货品的增多和介绍中国国情的书籍的大量出版,欧洲人对中国产生了强烈的好奇心和向往,不少欧洲人欣赏甚至模仿中国风尚。凡尔赛宫的舞会上,国王身着中国服装出现在满朝文武面前;塞纳河边的戏园子里,文人端着景德镇的茶碗品茶……

——摘编自《中外文化交流史》等

(1)依据材料一,概括指出明清时期沟通中西的媒介及欧洲人喜爱和推崇中国文化的主要内容(不得照抄原文)。(注:广义的文化指人类社会历史实践过程中所创造的物质财富和精神财富的总和。)

材料二鸦片战争之后,在西方列强坚船利炮和西学东渐的冲击之下,中国传统文化与西方资本主义文化交汇、碰撞。在西学东渐的过程中,有几位较有代表性的人物,他们分别是:魏源、李鸿章、康有为、孙中山、陈独秀。

(2)依据材料二并结合所学知识,概括指出近代先进的中国人向西方学习过程的特点。

材料三 1840年前后,清朝拥有一千七百多所府、州、厅、县的各类官学,4500余所大大小小的书院以及为数更多的义学、社学、私塾。每年有几十万名士子参加各类科举考试。1860年后中国出现了三十多所新式学校,并由政府选派二百余名学生出国留学……1904年全国共有学堂4222所,学生总数为92169名。1905年科举制被废除,使得传统的私塾失去了其主要作用而没落或转型。1909年学堂总数增至52348所,学生总数达156万多名。1905年底中国留学日本学生8千至1万名,1906年估计人数已达2万,形成世界文明史上最大规模的海外留学热潮。

——摘编自马克垚《世界文明史》

(3)依据材料三指出1860年至20世纪初中国教育出现的变化。简析此时期近代中国教育出现上述变化的原因。

【历史——20世纪的战争与和平】

以下是选择日本天皇《停战诏书》(1945年8月15日)的一段文字。阅读材料,回答问题。

帝国所以向美英两国宣战,实亦为……东亚之安定而出此。……自交战以来……战局并未好转,世界大势亦不利于我。加之敌方最近使用残酷之炸弹,频杀无辜,惨害所及,真未可逆料。……此朕所以饬令帝国政府接受联合公告者也。

请结合所学知识驳斥材料中日本对美英两国宣战的理由,并分析日本被迫接受联合公告的原因。

【历史——近代社会的民主思想与实践】

以下是选自法国《人权和公民权宣言》的一段文字。阅读材料,回答问题。

组成国民议会之法国代表们认为,无视、遗忘或蔑视人权是公众不幸和政府腐败的唯一原因,所以决定把自然的、不可剥夺的和神圣的人权阐明于庄严的宣言之中。……第一条:“在权利方面,人们生来是而且始终是自由平等的。……”第三条:“整个主权的本原主要是寄托于国民。任何团体、任何个人都不得行使主权所未明白授予的权力。”第六条:“法律是公共意志的表现。全国公民都有权亲自或经由其代表去参与法律的制定。法律对于所有的人,无论是施行保护或处罚都是一样的。”第十一条:“自由传达思想和意见是人类最宝贵的权利之一……”第十七条:“私人财产神圣不可侵犯……”

(1)据材料概括《人权和公民权宣言》关于人权和公民权的主张,这些主张在当时有何进步意义?

(2)结合材料和所学知识,仿照示例续写内容。

【示例】颁布《独立宣言》的主要目的是为北美独立确立合法的理论依据,因此侧重于谴责英王侵害北美人民天赋权利的罪行。

【仿写】颁布《人权宣言》