孙中山在新三民主义中提出“平均地权”“节制资本”其目的是

| A.推动农工运动的开展,“辅助其经济组织” |

| B.实现“土地国有后,必能耕者而后授其田” |

| C.达成“盖民国之民权,唯民国之国民乃能享之” |

| D.反对“少数人占经济之势力,垄断社会之财源” |

近代以来,在中国人民维护国家主权的斗争中出现了许多震撼人心的爱国口号。如①抗美援朝,保家卫国②保卫华北,保卫黄河,保卫全中国③愿人人战死而失台,决不愿拱手而让台④还我山东,还我青岛。这些口号出现的先后顺序是()

| A.①②④③ | B.①③②④ | C.②③④① | D.③④②① |

莫里循是澳大利亚人,曾任《泰晤士报》驻华首席记者,中华民国总统政治顾问。他居住北京20余年(1887—1920年),亲历了近代中国一系列重大的历史事件。他的大量报道、通讯与日记成为研究这一段中国历史的重要素材。下面这些资料里,你认为那些不可能是他亲身经历留下的( )

①火烧圆明园的现场报道②八国联军侵华的照片

③大总统誓词的照片④南京大屠杀的有关报道

| A.①② | B.②③ | C.③④ | D.①④ |

下列关于列强在中国获取下列特权的先后顺序是()

①领事裁判权②公使驻京权③协定关税权④设厂权

| A.①②③④ | B.③①②④ | C.③①④② | D.①③④② |

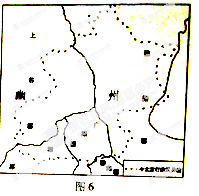

下图是一副古代北京地区的行政区示意图。图中反映的地方行政制度实行于()

| A.西周 | B.秦朝 | C.汉朝 | D.唐朝 |

中央和地方关系是国家政治生活中的重要问题。下列措施中属于通过经济手段防止地方割据的是()

| A.颁布附益之法 | B.设置转运使 |

| C.推行募兵制度 | D.实施行省制度 |