阅读下面的文字,完成小题。

回 家

章 珺

在羁留异乡的日子里,回家是一种感觉。

茫茫人海,鳞次栉比的楼群,无意间听到的一个声音,或是偶然间瞥见的没有别人注意到的情景,让我们停下匆忙的脚步,在灯火阑珊处,蓦然回首。

我们突然间感到很孤独,又突然间知道自己不是孤身一人,在这个纷繁的世界上,我们来去匆匆,却不会无影无踪。那一刻,我们是那么的不堪一击,又是那么的坚韧无比。

难以用语言表述的感觉,没有开始,也没有结束,那是一种没有来由的触动,既可以让人喜极而泣,又可以让人欲哭无泪。如果它能发出声音,那声音一定是微弱而固执的;如果它能行走,那步履一定是蹒跚而执著的。可是它无声无息,短暂的刺痛,还没有伤口,就被异乡的声音和风景抚平。

在他乡我们又有了另外一个家,漂亮的房子,富足的生活,想到自己曾背井离乡的时候,庆幸也许远远多于伤感。可是被我们淡化了甚至遗弃了的故乡,又注定会在某一天清晰无比。我们曾经用生命的第一声啼哭和稚拙的童音呼唤过的土地,又注定会在某一时刻穿透时间和空间,呼唤着我们回家。

于是,我们回家。背着沉甸甸的行囊,和已经疲惫的心,一起回家。无论我们早已功成名就,还是我们正在为生计奔波,当我们踏上回家的征途,我们会有着同样的冲动和期望。也许我们需要蜷缩在拥挤不堪的车厢里,也许我们要跋山涉水远渡重洋,只有在回家的那一天才发现,我们离开家已经走得太远。

我们回到了这里,我们和我们的祖先繁衍生息的地方。我们生在这里,却命中注定要离开这里,这是我们的幸运还是不幸?我们用心触摸这里的一切。在遥远的他乡,我们曾用音符去编织她;我们曾用泪水去打磨她;她的每条小路应该铺满红叶,燃烧着诗情画意;她的空气里应该弥漫着醉人的酒香,浸染着离愁别绪。我们本来可以自然而然地走到她的面前,不知从什么时候开始,我们学会了刻意地寻求她感受她。可是,朴素的土地没有那么多的乡愁,对于那些依旧生活在这里的人们来说,他们甚至已经忘记了这里是他们的故乡。我们与我们的故乡之间,已经有了那么多格格不入的东西。在那么一天,一路风尘之后,倚在故乡的门槛边,也许会伤心地告诉自己:我离开了这里,再也无法回到这里。我们从哪里来?又要到哪里去?轻轻的一声叹息,却沉重得让人无法喘息。

我们在茫然中再次告别故乡。没有太多的依依不舍,我们甚至已经巴望着尽快离去。我们还未实现的梦想,被我们留在了他乡,还有太多的人太多的事,等着我们归去。

可是,当车轮启动的时候,我们便开始筹划起下一轮回家的行程。回家的感觉,又不知不觉涌上心头。故乡的景色还近在眼前,我们不知道,我们是舍不得离开这里,还是在盼望着再次回到这里?我们回家,毕竟不仅仅是为了成全那种感觉。

什么时候,对故乡的回忆里,夹杂了苦涩和痛楚,可是想起故乡时,我们还会有割舍不断的感动。也许在某一天,我们在故乡埋葬了最后一个亲人,我们不再有理由回到那里。可是在不经意间,我们还会拾起那种感觉。回家的感觉,细碎的、温暖的、潮湿的感觉,穿透了我们已经麻木而冷漠的心。回家不再是一种行动,它越来越虚化成为一种感觉。细腻而绵长的感觉,连缀着我们的一生一世。

我们回家,独自一人,或者带上我们浩浩荡荡的子孙。也许是在梦里,风雨飘零,我们又踏上了没有尽头的归途。文中反复说“回家是一种感觉”,“我们回家毕竟不仅仅是为了成全那种感觉”,“我们还会拾起那种感觉”,又说“回家不再是一种行动”,结合全文分析:

(1)反复说到的“那种感觉”指的是什么?

答:___________________________________________________________________。

(2)“不仅仅是为了成全那种感觉”,还为了什么?

答:__________________________________。(不超过10字)第七段中说“我离开了这里,再也无法回到这里”,为什么?

答:______________________________________________________________________文章是通过哪几层内容来表现回家“越来越虚化成为一种感觉”的?

(1)试用简洁的文字分层概括。

答:

_________________________________________________________________________

(2)这种结构有什么特点?

答: 下列对这篇文章的赏析,不正确的两项是( )

| A.本文不像一般写乡情的文章那样去回忆故乡的生活场景,而是着重抒写了自己羁留异乡时,对故乡的一种刻骨铭心的复杂感情。 |

| B.作者描绘了回家时所见的故乡景色,创造了诗情画意的境界,写出了对故乡既熟悉又陌生的感觉。 |

| C.文章构思独特,虚实交融,反复抒写了对故乡矛盾而又缠绵悱恻的情思,有回肠荡气之感,使读者产生共鸣。 |

| D.文章结尾处,作者直抒胸臆,表达了对现代社会人们因追逐功利而迷失自己、变得冷漠的现象的讥讽,深化了主题。 |

E.本文语言优美典雅,含蓄蕴藉,化用古诗词贴切自然,富有抒情笔调的语句使文章韵味无穷。

阅读下面文字,完成1-4题。

叶的骨骼筱敏

(1)这是一个陈旧的比喻:树。

(2)我们生活的城市,已经很少有东西能与人的生命本质相关或者相似,所幸还可以看见树。我非常喜欢林子里蒸腾着潮气的老树和幼树,喜欢高崖上兀立挺拔,成为某种标志的松树和柏树,喜欢在田边村头,洒些许古老的荫翳的榆树或槐树。但还有一种树,因为时常面对,它们进入我的感觉则更深一些,那是在城市的逼仄中仍然不死的树,它们大多营养不良,而且时常被粗暴地修剪。

(3)等待一棵树的长成需要时间,等待一个诗人的长成也同样如此。这种时间不能以流水线上的计件标准来计算,甚至沙漏也不行,这种时间是看不见的。

(4)一棵树只长它的遗传密码注定了的那种叶子,同样,一个诗人只按照他心灵的质地写诗。风,雨,虫灾,干旱,斧斫痕,工业废气……可以使某一季的叶子肥硕或者枯瘦,使其些叶子残缺,畸形,从而被认为丑陋或被认为病态美,但其本质的构成是不变的。无论如何,松针不可能像垂柳那样倒挂下来,让悬岩上的风看起来柔软。

(5)是的,诗的生长,告诉我们的正是这样一些很朴素的事情。因为心灵的感知方式是很朴素的,创造的使命也是很朴素的,就像在燧石上敲击出火花,就像叶子在枝头萌生伸展。我怕读那些很华美很玄妙的诗论,因为在那样浓重的烟霭里,一棵树很难呼吸。当然,我承认那里有许多智慧,但我不承认智慧可以成为诗的本质。

(6)事实上,我们肯定会遇上秋风的季节,满树繁茂一夜之间被扫落净尽;我们生活的时代也总会过去,我们的青春也总会消逝。那些曾经与阳光和月光都靠得很近的叶子是无力抗辩的,泥土自然会融解它们。幸运的诗人会有一两片叶子恰好被岩层选择了,这未必是那棵树上长得最漂亮的叶子,更未必是那片森林中最出色的叶子,但恰好它飘落在被选择的位置,便有可能被岩层拓印下来,从而有可能成为记载某个时代的化石。

(7)被选择或被遗弃,这很偶然,也很无理。但我所知道的一个事实是:有一些叶子即使适时地落到最有利的位置,也并不一定会在岩层上留下痕迹,比如那些滤去水分便没有自己的形状的叶子;而最终被保留下来的,必然是有骨骼的。我们所见过的树叶化石,总是叶脉清晰,甚至比翠绿多汁的时节更清晰,这是树叶的骨骼,历经了漫长的岁月最终使它显现出来。凭藉这骨骼,我们便能感知叶子生动的姿态,感知远古的诗人心灵的本色。

(8)我想,我已经学会了穿越时光的触摸。触摸中,我终于明白,诗是一个这样的事实,而是否倾泻在纸上倒并不是一件最重要的事。(选自《成年礼》,有改动)

1. 下列对这篇文章的赏析,不恰当的两项是( )()

| A.在文中,作者对各种树都心存爱意,因为树与人一样,是有生命的。 |

| B.在作者看来,松树能使悬岩上的风由强劲变得柔软,皆因枝叶的本质使然。 |

| C.在文中,有些语句的表述含蓄而深沉,如“在那样浓重的烟霭里,一棵树很难呼吸”等,耐人寻味。 |

| D.秋风中尽管有的叶子被扫落,也有一些叶子被选择。在作者看来,我们应该更加乐观地看待生命中的种种不幸。 |

E. 文中作者含情脉脉地写树、写叶,其实别有寄托,这种写法增强了文章的思想容量和艺术表现力。

2. 请结合文章,解释第(5)段画线语句的含义。

答:①“这样一些很朴素的事情”指___________________________

②“诗的本质”指____________________

3. 一片叶子,最终能成为“记载某个时代的化石”,所必需的条件有哪些?(列举)

答:________________________

4. 这篇文章的标题为“叶的骨骼”,开篇为“这是一个陈旧的比喻:树。”综观全文,请说说“树”“叶”“骨骼”这三个词语的深层含义,并简要分析这种手法的运用在表达上有什么好处。

答:①“树”指______;“叶”指______;“骨骼”指________,

②运用这种手法的好处是:____________________

阅读下文,回答问题。

门

开门和关门是人生中含意最深的动作,在一扇扇门内,隐藏着何等样的奥秘!

没有人知道,当他打开一扇门一时,有什么在等待着他,即使那是最熟悉的屋子。时钟滴答响着,天已傍晚,炉火正旺,也可能隐藏着今人惊讶的事情。也许是修管子的工人就在你外出之时已经来过,把漏水的龙头修好了。也许是女厨的忧郁症突然发作,向你要求得到保障。聪明的人总是怀着谦逊和容忍的精神来打开他的前门。

门有各种各样。有旅馆、商店和公共建筑的转门,它们是喧闹的现代生活方式的象征。还有古怪的吱吱作响的小门,它们依然在变相的酒吧间外面晃动,只有从肩膀到膝盖那样高低。更有活板门、滑门、双层门、后台门、监狱门、玻璃门……然而一扇门的象征和奥秘在于它那隐秘的性质。玻璃门根本不是门,而是一扇窗户。门的意义就是把隐藏在它内部的事物加以掩盖,给心儿造成悬念。

开门的方式也是多种多样的。当侍者用托盘端给你晚餐时,他欢快地用肘推开厨房的门。当你面对上门推销的书商或者小贩时,你把门打开了,但又带着猜疑和犹豫退回了门内。彬彬有利、小心翼翼的仆投向后退着,敞开了属于大人物的壁垒般的橡木门。牙医的那位富于同情心然而深深沉默的女助手,打开通往手术室的门,不说一句话,只是暗示你医生已为你作好了准备。一大清早,一扇门猛然打开,护士走了进来:“是个男孩!”

门是隐秘、回避的象征,是心灵躲进极乐的静谧或悲伤的秘密搏斗的象征。没有门的屋子不是屋子,而是走廊。无论一个人在哪儿,只要他在一扇关着的门的后面,他就能使自己不受拘束。在关着的门内,头脑的工作最为有效。人不是在一起牧放的马群。

开门是一个神秘的动作:它包容着某种未知的情趣,某种进入新的时刻的感知和人类烦琐仪式的一种新的形式。它包含着人间至乐的最高闪现:重聚,和解,久别的恋人们的极大喜悦。即使在悲饬之际,一扇门的开启也许会带来安慰:它改变并重新分配人类的力量。然而,门的关闭要可怕得多,它是最终判决的表白。每一扇门的关闭就意味着一个结束。在门的关闭中有着不同程度的悲伤。一扇门猛然关上是一种软弱的自白。一扇门轻轻地关上常常是生活中最具悲剧性的动作。每一个人都知道把门关上之后接往而来的揪心之痛,尤其是一当所爱的人音容犹在,而人已远去之时。

开门和关门是生命之严峻流动的一部分。生命不会静止不动并听任我们孤寂无为。我们总是不断地怀着希望开门,又绝望地把门关上。

一扇门的关闭是无可挽回的,至于另一扇门是不存在的。门一关上,就永远关上了,通往消逝了的时间脉搏的另一个入口是不存在的。

1.作者开头说:“开门和关门是人生中含意最深的动作。”请根据文意写出“开门”和“关门”的含意。(4分)

答:“开门”的含意是:______________,“关门”的含意是:_________________

2.第三段中,作者说:“玻璃门根本不是门。”请联系“门”在文中的主要含意,分析作者这样说的原因。(4分)

答:_________________________

3.请分别说明以下三句话在文中的意思。(6分)

(1)人不是在一起牧放的马群。

(2)开门和关门是生命之严峻流动的一部分。

(3)一扇门的关闭是无可挽回的。

答:(1) _______________________ (2) _______________________ (3)

4.下列对这篇散文的赏析,正确的两项是(4分)

| A.作者通过对各种各样的门的描写,赋予“门”以象征意义,写出了自己独特的人生感悟,既表现出积极乐观向上的人生态度,也表现出某些消极的不可知的神秘色彩。 |

| B.作者笔下的门,有的实实在在,有的则赋予象征意义:实在的“门”,是读者最熟悉的,拉近了作者与读者的距离;象征意义的“门”,蕴涵深刻的哲理,给读者以极大的启迪。 |

| C.作者笔法自然,轻巧而又严密,看似信笔所至,实则前后多有内在联系。如第二段说“聪明的人总是怀着谦逊和容忍的精神来打开他的前门”,就与上文工人修水龙头和女厨突发忧郁症有一定内在联系。 |

| D.第四段对开门方式的描写,作者精选了五个各具特色的生活场景,生动细致地表现出不同社会层面的人的不同心态,紧扣文章主题,具有典型意义和强烈的现实意义。 |

阅读下文,回答问题。

报 秋

宗璞

似乎刚过完春节,什么都还来不及干呢,已是长夏天气,让人懒洋洋的像只猫。一家人夏衣尚未打点好,猛然却见玉簪花那雪白的圆鼓鼓的棒槌,从拥挤着的宽大的绿叶中探出头来。我先是一惊,随即怅然。这花一开,没几天便立秋。以后便是处暑便是白露便是秋分便是寒露,过了霜降,便立冬了。真真的怎么得了!

这花的生命力极强,随便种种,总会活的。不挑地方,不拣土壤,而且特别喜欢背阴处,把阳光让给别人,很是谦让。据说花瓣可以入药。还有人来讨那叶子,要捣烂了治脚气。我说它是生活上向下比,工作上向上比,算得一种玉簪花精神罢。

我喜欢花,却没有侍弄花的闲情。因有自知之明,不敢邀名花居留,只有时要点草花种种。有一种太阳花又名死不了,开时五色缤纷,杂在草间很好看。种了几次,都不成功。“连死不了都种死了。”我们常这样自嘲。

玉簪花却不同,从要人照料,只管自己蓬勃生长。往后院月洞门小径的两旁,随便移栽了几个嫩芽,次年便有绿叶白花,点缀着夏未秋初的景致。我的房门外有一小块地,原有两行花,现已形成一片,绿油油的,完全遮住了地面。在晨光熹微或暮色朦胧中,一柄柄白花擎起,隐约如绿波上的白帆,不知驶向何方。有些植物的繁茂枝叶中,会藏着一些小活物,吓人一跳。玉簪花下却总是干净的。可能因气味的原故,不容虫豸近身。

花开有十几朵,满院便飘着芳香。不是丁香的幽香,不是桂花的甜香,也不是荷花的那种清香。它的香比较强,似乎有点醒脑的作用,采几朵放在养石子的水盆中,房间里便也飘散着香气,让人减少几分懒洋洋,让人心里警惕着:秋来了。

秋是收获的季节,我却是两手空空。一年、二年过去了,总是在不安和焦虑中。怪谁呢,很难回答。

久居异乡的兄长,业余喜好诗词。前天寄来南宋词人朱敦儒的西江月:

日日深杯酒满,朝朝小圃花开,自歌自舞自开怀,无拘无束无碍。

青史几番春梦,红尘多少奇才,不消计较与安排,领取而今现在。

我把“领取而今现在”一句反复吟哦,觉得这是一种悠然自得的境界。其实不必深杯酒满,不必小圃花开,只在心中领取,便得逍遥。

领取自己那一份,也有品味把玩、获得的意思。那么领取秋,领取冬,领取四季,领取生活罢。

1、作者在第一自然段中写到看见玉簪花开,“先是一惊,随即怅然”。

(1)作者为什么吃惊?

答:因为□□□□□□□□(不超过8个字)

(2)联系全文看,作者为什么怅然?

答:因为□□□□□□□□□□(不超过10个字)

2、作者在第三自然段中写自己种太阳花的经历,这样写有什么作用?

答:□□□□□□□□□□□□(不超过12个字)

3、作者在第一自然段和最后一个自然段中,分别使用了6个“便”字和5个“领取”,这样写在表达上有什么好处?

(1)反复使用“便”字的好处是:□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□(不超过26个字)

(2)反复使用“领取”的好处是:□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□(不超过26个字)

4、下列对文章的分析和鉴赏,正确的三项是

| A.玉簪花的芳香似乎有点醒脑的作用,可以提醒人们秋的到来,让人减少一些惰性。 |

| B.本文的主旨可以概括为主要赞美那种“生活上向下比,工作上向上比”的玉簪花精神。 |

| C.作者对“领取而今现在”一句的吟哦让人体味到一种悠然自得、面对现实的人生态度。 |

| D.“领取自己那一份”,是劝慰人们要及时把握自己应得的那一份,而不要有非分之想。 |

E.作者借助比较的手法,巧妙地写出了玉簪花所散发出的与其他几种花不同的芳香。

F.作者把玉簪花的绿叶描写为“绿波”,使人联想到生活的长河,有广阔的空间感和深邃的时间感。

阅读下文,回答问题。

青菜

可爱的青菜,土地美丽的女儿,请用你朴素的光辉照耀我。

你感人的色彩是生命的象征。生动与纯粹,简洁与丰润,这些高贵品质的融汇,于人何等艰难,于你何等自然。我不知道哪一种绿色能像你一样始终放射着家园的温馨。

你紧紧依靠土地,又向天空缓缓伸展自己的身躯,以更好地承接阳光和雨水的恩泽。你的姿态永远是谦卑的,这谦卑决不是出于某种动机的表演,而是与生俱来,并随着成长而逐渐完美的一种精神形态。孩子们任意拔掉狗尾巴草那根高高翘起的尾巴,笑嘻嘻地摘下灯笼草上那自我炫耀的灯笼,又在凌空悬挂的黄瓜上轻率地刻下伙伴的绰号,但所有的孩子在菜畦间割草的时候,却总是那么小心翼翼。

你的根雄健而沉着,土地的血液从四面八方涌入你的根,然后上升到所有粗粗细细的脉管中,在你的全身汩汩流动,向世界显示着你绿色的活力。

你翩然走过土地的胸膛,顺着阳光的导引来到我的身边。你清澈的目光像泉水洗去我的烦恼和疲倦。我这个自以为高大的人,情不自禁地弯下腰来向你致敬。我的手轻轻抚摸你漾溢青春活力的躯体,渐渐感到自己的灵魂也在长出根来,努力扎入土地内部。我会像你一样既□□又□□,既□□又□□,既□□又□□吗?

啊,可爱的青菜,土地忠诚的女儿,请赐给我你蓬勃的生机和一切的美德!

1.文中倒数第二段的空格里应填入什么词语?从文中找出,写在下面的横线上。

我会像你一样既又,既又,既又吗?

2.作者为什么写孩子拔狗尾巴草、摘灯笼草、在黄瓜上刻伙伴的绰号?

3.起始句中,作者称青菜为“土地美丽的女儿”,结尾句中改称“土地忠诚的女儿”,为什么措辞发生了变化?

4.下面四句名言中。哪两句与《青菜》的旨趣最为接近?

| A.没有美德就没有幸福可言。--(法)卢梭 |

| B.植物的生命要从它的绿叶中显示出来。--(意)但丁 |

| C.观察和经验和谐地应用到生活中就是智慧。--(俄)冈察洛夫 |

| D.清水出芙蓉,天然去雕饰。--(中)李白 |

5.这篇短文是用第几人称写青菜的?

这种写法对内容的表达起什么作用?

文中哪些语句用这种人称表述取得了比用其它人称表述更好的效果?(举一例简要说明)

阅读下文,回答问题。

世间最美的坟墓

--记1928年的一次俄国旅行

[奥地利]斯.茨威格

我在俄国所见到的景物再没有比托尔斯泰墓更宏伟、更感人的了。(a)这快将被后代永远怀着敬畏之情朝拜的尊严圣地,远离尘嚣,孤零零地躺在林荫里。(b)顺着一条羊肠小路信步走去,穿过林间空地和灌木丛,便到了墓冢前;这只是一个长方形的土堆而已。无人守护,无人管理,只有几株大树荫庇。(c)他的外孙女跟我讲,这些高大挺拔、在初秋的风中微微摇动的树木是托尔斯泰亲手栽种的。(d)小的时候,他的哥哥尼古莱和他听保姆或村妇讲过一个古老传说,提到亲手种树的地方会变成幸福的所在。(e)于是他们俩就在自己庄园的某块地上栽了几株树苗,这个儿童游戏不久也就忘了。(f)托尔斯泰晚年才想起这桩儿时往事和关于幸福的奇妙许诺,饱经忧患的老人突然中获到了一个新的、更美好的启示。(g)他当即表示愿意将来埋骨于那些亲手栽种的树木之下。(h)(1)

后来就这样办了,完全按照托尔斯泰的愿望;他的墓成了世间最美的、给人印象最深刻的、最感人的坟墓。它只是树林中的一个小小长方形土丘,上面开满鲜花,没有十字架没有墓碑,没有墓志铭,连托尔斯泰这个名字也没有。这个比谁都感到受自己的声名所累的伟人,就像偶尔被发现的流浪汉、不为人知的士兵那样不留名姓地被人埋葬了。(2)谁都可以踏进他最后的安息地,围在四周的稀疏的木栅栏是不关闭的--保护列夫.托尔斯泰得以安息的没有任何别的东西,唯有人们的敬意;而通常,人们却总是怀着好奇,去破坏伟人墓地的宁静。这里,逼人的朴素禁锢住任何一种观赏的闲情,并且不容许你大声说话。风儿在俯临这座无名者之墓的树木之间飒飒响着,和暖的阳光在坟头嬉戏;冬天,白雪温柔地覆盖这片幽暗的土地。(3)无论你在夏天还是冬天经过这儿,你都想象不到,这个小小的、隆起的长方形包容着当代最伟大的人物当中的一个。然而,恰恰是不留姓名,比所有挖空心思置办的大理石和奢华装饰更扣人心弦:今天,在这个特殊的日子里,(8)成百上千到他的安息地来的人中间没有一个有勇气,哪怕仅仅从这幽暗的土丘上摘下一朵花留作纪念。人们重新感到,这个世界上再也没有比这最后留下的、纪念碑式的朴素更打动人心的了。残废者大教堂大理石穹隆底下拿破仑的墓穴,魏玛公候之墓中歌德的灵寝,西敏司寺里莎士比亚的石棺,(4)看上去都不像树林中的这个只有风儿低吟,甚至全无人语声,庄严肃穆,感人至深的无名墓冢那样能剧烈震撼每一个人内心深藏着的感情。

[注]:列夫.托尔斯泰(1828-1910)是19世纪末20世纪初俄国最伟大的文学家,也是世界文学史上最杰出的作家之一。

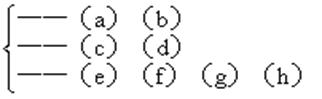

1.第一自然段共有八句,每句都已给了标号。下面是对该段思路的分析和图解,正确的一项是

A.全段先叙述参观过程(顺叙),再交代墓地的经过(转入插叙),共分两层:

(a)(b)(c)(d)→(e)(f)(g)(h)

B.全段先总述,再介绍坟墓,然后从树的来历入手,引出托尔斯泰的愿望,共分三层:

(a)→(b)(c)→(d)(e)(f)(g)(h)

C.全段先说明坟墓将永远对后代产生巨大影响(将来),再介绍坟墓的现状(现在),又追述选择墓地的经过(过去),共分三层:

D.全段以说明托尔斯泰埋骨树下的愿望为最终目标,由大到小,层层递进,共分五层:

(a)→(b)→(c)→(d)(e)(f)(g)→(h)【】

2.“就像偶尔被发现的流浪汉、不为人知的士兵那样不留名姓地被人埋葬了”的意思是

A.(他的一生)曾像流浪汉一样遭遇坎坷,曾像士兵一样战斗。

B.(他)终于与流浪汉、士兵那样的社会底层民众融为一体。

C.(他)就像倒毙的流浪汉、无名的阵亡士兵一样在世上消失。

D.(他的声名)像流浪汉、士兵等劳苦大众那样被社会吞噬。【】

3.“风儿……和暖的阳光……冬天,白雪……”这段景物描写在全文中起什么样的作用?下面分析不当的一项是

A.在不容大声说话的地方,描写自然景物的动态,反衬出墓地的宁静。

B.象征伟人将与大自然一样永世长存,更显示了他人格的崇高。

C.由于没有奢华装饰,描写自然景物更显示坟墓的朴素。

D.在庄严肃穆的氛围中,活泼的景物可增添一点生气和温暖的情调。【】

4.作者用拿破仑、歌德、莎士比亚的坟墓来进行比较,这样写起到什么作用?下面分析不当的一项是

A.可以显示出三人与托尔斯泰思想品格的差异,从而表明托尔斯泰才真正伟大。

B.从坟墓的迥然不同的风格,可以反衬出托尔斯泰墓的逼人的朴素。

C.三个人都闻名世界,只有伟人与伟人相比较,才能使人体会到这幽暗小土丘的“宏伟”。

D.前文虽提到托尔斯泰墓与其他伟人墓不同,但较笼统,以这三人的墓为例,读者才能得到具体而深刻的印象。【】

5.作者说托尔斯泰墓“剧烈震撼每一个人内心深藏着的感情”,从文中找出两个具体描写参观者这种崇敬之情的句子,把它们分别写在下面的横线上。

①

②

6.如果要简述托尔斯泰墓的环境和形状,下面的语句中哪四项是必不可少的?

A.完全按照托尔斯泰的愿望

B.这个小小的、隆起的长方形

C.就在自己庄园的某块地上

D.没有十字架、没有墓碑,没有墓志铭,连托尔斯泰这个名字也没有

E.远离尘嚣、孤零零地躺在林荫里

F.埋骨于那些亲手栽种的树木之下

G.世间最美的、给人印象最深刻的、最感人的坟墓

H.风儿低吟,甚至全无人声

I.围在四周的稀疏的木栅栏是不关闭的

【】【】【】【】

7.作者用哪两个字来形容托尔斯泰墓的基本特征?

8.作者为什么说“特殊的日子”?