过碳酸钠(2Na2CO3·3H2O2)广泛用于洗涤、纺织、医疗、造纸等。某兴趣小组展开了深入的学习:

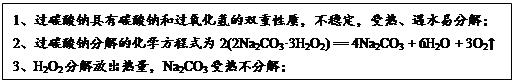

【资料卡片】:

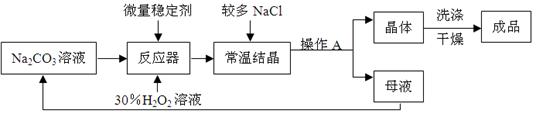

Ⅰ、制备研究:下图是制备过碳酸钠的工艺流程。

请回答问题:

(1)反应器中发生反应的化学方程式为 ;

(2)生产中,反应及干燥均需在较低温度下进行,原因是 ;

(3)生产过程中,需加入较多的NaCl,以便过碳酸钠晶体析出,这是因为 。

(4)操作A的名称是 ,若在实验室完成此操作,需要的玻璃仪器是烧杯、 和 ;

(5)洗涤过碳酸钠晶体最好选用 。

A.蒸馏水 B.无水酒精 C.饱和碳酸钠溶液 D.饱和NaCl溶液

(6)母液可以循环使用,其中主要含有的溶质是 和 ;

Ⅱ、纯度测定:测定过碳酸钠样品(杂质不溶于水)中2Na2CO3·3H2O2的质量分数。

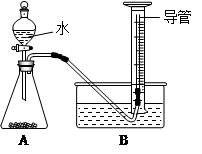

小组同学设计了如下图所示实验装置(部分仪器略去),并进行实验。

【实验步骤】:① ;②将过碳酸钠样品(2.20g)和少许黑色粉末均匀混合后置于装置A中,在量筒中加满水;③连接仪器,打开分液漏斗活塞,缓缓滴入水;④待装置A中 时,停止滴加水,并关闭活塞;⑤待量筒中水面不再变化时,记录其中水面刻度;⑥根据数据进行计算。

【实验分析及数据处理】:

(7)完善实验步骤的相关内容:① 、④ ;

(8)实验中,水的作用是 ;黑色粉末能加快过碳酸钠的分解速率,其自身质量和化学性质在反应前后均不变,可能是 (填化学式);

(9)实验中, ,则开始收集气体;

A.刚开始出现气泡时 B.当气泡均匀连续出现时

C.若用带火星木条放在导管口部,复燃时

(10)若量筒中收集到气体的体积是224mL(通常情况下,氧气的密度近似为1.43g·L—1。),计算过碳酸钠样品中2Na2CO3·3H2O2的质量分数[3分,Mr(2Na2CO3·3H2O2)=314、Mr(O2)=32] ;

【实验反思】:

(11)经过讨论,小组同学一致认为测定结果偏大,可能原因是 ;

(12)量筒中长导管的作用是 ;

(13)有同学提出,装置中原有空气会使测定结果偏大。这种说法是否正确,如不正确,请说明理由。 ;

(14)经过讨论,小组同学一致认为可用下述方案进行测定。方案:将装置A中剩余物过滤,洗涤滤渣,并将洗涤液并入滤液蒸发得无水固体1.39g。则样品中2Na2CO3·3H2O2的质量分数为 。

(15)根据资料卡片,你还能设计出什么方案测定样品中2Na2CO3·3H2O2的质量分数? 。(只需给出简要的方案)

某化学兴趣活动小组的同学学习“灭火器原理”后,设计了如图所示实验,并对反应后锥形瓶中残留废液进行探究.

【提出问题】

废液中所含溶质是什么物质?

【猜想与假设】

猜想(一):废液中的溶质可能是NaCl、Na2CO3和HCl.

猜想(二):废液中的溶质只有NaCl.

猜想(三):废液中的溶质是NaCl和HCl.

猜想(四):废液中的溶质是________.

【讨论与交流】

小明认为猜想(一)无需验证就知道是错误的.他的理由是________.

【实验与结论】

(1)为验证猜想(二),小强同学取少量废液装入试管中,然后滴入AgNO3溶液,产生白色沉淀,滴加稀硝酸沉淀不溶解.于是小强认为猜想(二)正确.小强的实验________(填“能”或“不能”)验证猜想(二)的正确性,原因是________________________________________________.

(2)小丽为验证猜想(三),选用大理石做试剂.若猜想(三)是正确的,验证时反应的化学方程式为________________________________________.

(3)若验证猜想(四)是否正确,下列试剂中可选用的有________(填序号).

①氢氧化钠溶液 ②氯化钙溶液 ③稀盐酸 ④氯化钾溶液

【拓展与应用】

若废液中的溶质是NaCl和HCl,根据HCl的性质,无需另加试剂,只要对废液进行________操作即可从废液中得到NaCl固体.此方法的缺点是________________________.

反思、归纳与提升是化学学习的重要方法.

对于复分解反应及其规律,通过反恩与探索,同学们有了新的认识.请填写下文中横线上的空白.

[知识回顾]

(1)氯化氢气体、氢氧化钠固体不导电.

(2)盐酸、氢氧化钠溶液能导电.

[分析归纳]

氯化氢溶于水:HCl H++Cl-

H++Cl-

氢氧化钠溶于水:NaOH Na++OH-

Na++OH-

结论:溶液导电是由于溶液中存在自由移动的离子.

[迁移运用]硫酸钠溶液能导电,原因是硫酸钠溶于水:Na2SO4 ________.

________.

[探索发现]

(1)氢氧化钠溶液与盐酸反应的微观示意图

[分析归纳]

反应的化学方程式:________________________.

反应的实质:H++OH- H2O,反应能进行的原因是溶液中H+和OH-的数目减少,即自由移动的离子数目减少.

H2O,反应能进行的原因是溶液中H+和OH-的数目减少,即自由移动的离子数目减少.

(2)硫酸钠溶液跟氯化钡溶液反应的微观示意图:

[分析归纳]

反应的化学方程式:________________________.

反应的实质:略.

反应能进行的原因是溶液中________________________的数目减少,即自由移动的离子数目减少.

(提示:该反应有硫酸钡白色沉淀生成)

(3)有气体生成的复分解反应,以Na2CO3+2HCl=2NaCl+H2O+CO2↑为例,反应实质:2H++

________.

________.

[总结规律]

上述复分解反应能发生的本质原因是________________________________________

________________________________________________________________________.

“侯氏制碱法”首先得到的是碳酸氢钠,然后将碳酸氢钠加热分解得到产品碳酸钠:2NaHCO3 Na2CO3+CO2↑+H2O.碳酸钠露置在空气中能与空气中的二氧化碳和水反应生成碳酸氢钠:Na2CO3+CO2+H2O=2NaHCO3.

Na2CO3+CO2↑+H2O.碳酸钠露置在空气中能与空气中的二氧化碳和水反应生成碳酸氢钠:Na2CO3+CO2+H2O=2NaHCO3.

某中学化学研究性学习小组对一瓶开启后久置的碳酸钠是否变质及变质程度进行研究.

【提出假设】 假设Ⅰ:完全变质;假设Ⅱ:没有变质;假设Ⅲ:________________.

【实验探究】 实验一:取少量样品于试管中,加水溶解后再加入少量CaCl2溶液,产生白色沉淀,说明假设________不成立.反应的化学方程式为________________________.

实验二:取少量样品于试管中,用导管连接后固定在铁架台上,导管的另一端插入澄清石灰水中.加热样品,有气体产生,澄清的石灰水变浑浊,说明假设________不成立.

【实验结论】 假设________成立,样品的成分是________.

【交流反思】 欲除去Na2CO3变质后产生的杂质,最合适的方法是________________________________.

碳酸氢钠是一种重要的盐类物质,在生活中用途广泛.小滨同学设计了实验,以探究碳酸氢钠的化学性质.

[探究实验1]碳酸氢钠溶液的酸碱性

[实验方案1]取少量该固体加入试管中,加适量水溶解,再滴入几滴酚酞溶液,振荡.

现象:溶液变成浅红色.由此得出结论________________________________________

________________________________________________________________________.

[探究实验2]能与酸反应

[实验方案2]取少量该固体加入试管中,滴加稀盐酸,现象为________________________________.

[探究实验3]碳酸氢钠的热稳定性

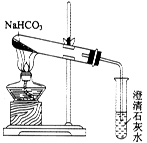

[实验方案3]用下图所示装置进行实验

现象:充分加热后,大试管口有水珠出现,管底有白色固体残留,小试管中澄清石灰水变浑浊.

结论:碳酸氢钠受热能生成二氧化碳、水和一种白色固体.

验证:(1)请你帮小滨设计实验,证明试管中留下的白色固体是Na2CO3,而不是NaOH(所选试剂不能用酸).

步骤:________________________________________________________________________.

现象:________________________________________________________________________.

(2)碳酸氢钠受热分解的化学方程式________.

[拓展应用]试说出碳酸氢钠在日常生活中的一种用途________________________________.

某化学兴趣小组的同学围绕“澄清石灰水与碳酸钠溶液的反应”展开了如下探究活动。

(1)该反应的化学方程式为_____________________________________.

(2)反应后溶液中的溶质是什么?同学们一致认为有以下三种情况:①氢氧化钠和氢氧化钙;②氢氧化钠和碳酸钠;③________________.

(3)小新取少量溶液于试管中,滴加过量稀盐酸,发现无气泡产生,说明情况________(填序号)是不可能的。

为了进一步确定溶液的成分,同学们设计了如下实验方案:

小红选择了另外一种不同类别的物质_________(填化学式),也得到了同样的结论。