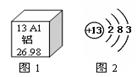

图是铝元素的部分信息,图2是铝原子的结构示意图。下列说法不正确的是

| A.铝元素原子核内的质子数为13 |

| B.铝的相对原子质量为26.98g |

| C.铝原子的核外电子分三层排布 |

| D.铝元素的化学性质与铝原子的最外层电子数有密切的关系 |

某同学用如图所示装置进行实验,

验证二氧化碳能与水反应(已知氮气的密度小于空气的密度),操作为:

① 从b端通入氮气

② 从分液漏斗中滴加适量水

③ 从a端通入二氧化碳

④ 将石蕊溶液染成紫色的干燥纸花放入广口瓶中

其中实验操作顺序最合理的是

| A.①②③④ | B.④③②① | C.④①③①② | D.④③①②③ |

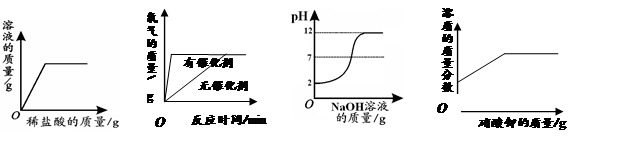

下列4个坐标图分别表示4个实验过程中的某些变化,其中正确的是

A B C D

| A.向一定量铁粉中加入稀盐酸 |

| B.用等质量、等浓度的双氧水分别制取氧气 |

| C.向pH=2的稀硫酸中加入pH=12的氢氧化钠溶液 |

| D.某温度下,向一定量饱和硝酸钾溶液中加人硝酸钾晶体 |

已知:Na2O + H2O = 2NaOH,向饱和的氢氧化钠溶液中加入一定量的Na2O,充分反应后恢复到原来温度。下列说法中,正确的是

| A.溶质质量增多,溶液的质量减少 |

| B.溶质质量增多,溶液的质量增加 |

| C.溶剂的质量减少,溶质质量分数不变 |

| D.溶剂的质量减少,溶质质量分数增大 |

下列依据实验目的所设计的实验操作中,正确的是

| 选项 |

实验目的 |

实验操作 |

| A |

检验一瓶气体是否为CO2 |

将燃着的木条伸入瓶内 |

| B |

除去氯化钠中的碳酸钠 |

加适量稀硫酸 |

| C |

鉴别氢氧化钠溶液和稀盐酸 |

加石蕊溶液 |

| D |

分离铁粉和铜粉混合物 |

加足量稀硫酸、过滤 |

甲和乙两种固体的溶解度曲线如图所示。下列说法中,正确的是

| A.10℃时,甲的溶解度大于乙的溶解度 |

| B.通过降温可以将甲的饱和溶液变为不饱和溶液 |

| C.20℃时,甲溶液中溶质的质量分数一定等于乙溶液中溶质的质量分数 |

| D.30℃时,分别在100 g水中加入40 g甲、乙,同时降温至20℃,甲、乙溶液均为饱和溶液 |