如图表示人体特异性免疫过程的示意图。请据图回答问题:

(1)特异性免疫包括 免疫和 免疫,该免疫属于 免疫,图中b表示___ ___细胞,c表示 细胞。

(2)图中B淋巴细胞(Ⅰ~Ⅳ)是在____________中发育而成,抗原可与 (Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ)

发生特异性结合。

(3)若图中抗原再次进入人体内,则其特点是 。

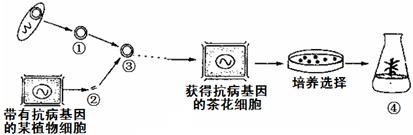

金茶花是中国特有的观赏植物,但易得枯萎病,降低了观赏价值。科学家在某植物中找到了抗枯萎病的基因,用转基因方法培育出抗枯萎病的金茶花新品种。据图回答:

(1)在生物体外,利用 技术可获取大量的②。

(2)要使①与②连接,先要_______________切割①,得到分子末端序列为

则能与①连接的②分子末端是 ;采用 酶将①

与②连接,连接后得到的③可称为 。

(3)在此实例中,转基因是否成功的检测应该是_________________________________

________ ___。

(10分)下图中,甲图是一株盆栽植物(①②表示不同部位的芽,③④⑤⑥表示茎的不同部位,⑦⑧表示根的不同部位),乙图表示 该植物不同器官对生长素浓度的反应。据图回答:

该植物不同器官对生长素浓度的反应。据图回答: (要求:用乙图根、芽、茎曲线上相应字母所对应的浓度来表示甲图相应各点的生长素浓度)

(要求:用乙图根、芽、茎曲线上相应字母所对应的浓度来表示甲图相应各点的生长素浓度)

⑴乙图 点浓度可表示甲图①处生长素浓度。经观察②处无法长出侧枝,该点浓度可用乙图中点表示,要使②正常生长发育,可采取的方法是。

⑵将该植物较长时间置于右侧光照下,乙图点浓度可表示④侧生长素浓度。此时,植物茎将生长。

⑶将该植物向左侧放倒,水平放置一段时间,可表示⑧侧生长素浓度的是乙 图中点浓度,根将生长。表示④侧浓度的是点,因此茎将生长。

图中点浓度,根将生长。表示④侧浓度的是点,因此茎将生长。

⑷能够同时促进根、芽、茎生长的浓度范围是10-10 mol· L-1到mol· L-1。

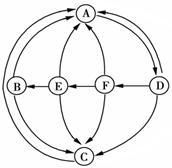

(5分)下图是生态系统中碳循环示意图,A为大气的CO2,图中“→”表示碳的流动方向。请据图回答:

(1)写出图中含有四个营养级的食物链

(用字母和箭头表示)。

(2)A→D过程中碳以为流动形式,E→B过程中碳以为流动形式。

(3)为了维持生态系统的相对稳定,减缓大气中CO2含量的上升,要采取的最关键措施是:

。(写2条)

(7分)下图为糖尿病患者和正常人在摄取葡萄糖后血糖含量的变化曲线。

据图回答:

(1)糖尿病患者的曲线是。

(2)造成AB段血糖升高生理活动主要是______。

(3)在乙的血糖浓度变化中,实现BC段的主要代谢途径、、转化为脂肪、某些氨基酸等非糖物质等。能抑制BC过程的激素是肾上腺素和。

(4)曲线CD段表示乙处在饥饿状态时的血糖浓度,此时维持血糖浓度相对稳定的代谢途径主要是______。

(5)画图:假如在糖尿病患者摄取葡萄糖1h后,给他注射胰岛素,请在图中绘出他体内血糖含量的变化曲线(表示出大致趋势即可)

为探究环境因素对光合作用强度的影响,多个兴趣小组设计实验进行研究。

实验材料和用具:100mL量筒、20W至500W的台灯、冷开水、NaHCO3、黑藻等等。

实验步骤:

①准备6套如图所示装置,编号为1—6。在瓶中各加入约500mL 0.01g/mLNaHCO3溶液后用冷开水充满。

②取6等分黑藻分别放入1—6号装置。

③将6套装置放入暗室中,然后用20W、50W、75W、100W、200W和500W的台灯等距离地分别照射1—6号装置,观察气泡的产生情况。

④30min后停止光照,测量光合作用释放的O2体积。

实验结果:

| 不同光照条件下氧气的释放量(mL) |

||||||

| 组次 |

20W |

50W |

75W |

100W |

200W |

500W |

| 1.8 |

5.0 |

9.0 |

12.0 |

21.0 |

19.0 |

|

| 1.8 |

5.3 |

8.0 |

11.5 |

20.0 |

18.0 |

|

| 2.0 |

5.0 |

8.0 |

12.0 |

20.0 |

19.0 |

|

| 均值 |

1.87 |

5.1 |

8.3 |

11.83 |

20.3 |

18.70 |

对该实验进行分析,回答有关问题:

(1)该实验中的自变量是。列出实验中的两个无关变量。

(2)根据装置图,上表中各组次的实验数据是如何读出的?

(3)将实验处理结果绘成柱形图。

(4)上表中测得的氧气量并非光合作用实际产生的氧气量,其原因是。

(5)对表中数据进行分析并得出结论。

(6)在冬季的人工大棚中种植蔬菜,需要确定合适的光照强度,因为光照不够会降低产量,而提供多余的光照还会浪费钱。通过该实验还不能够确定最合适黑藻生长的光照强度,该如何开展进一步的探究呢?