阅读下列材料:

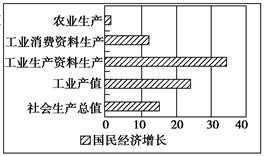

材料1:1940~1985年苏联国民经济增长状况

材料2: 为克服斯大林时期的一些弊端,赫鲁晓夫进行了经济改革。1954年3月,苏共中央作出决议,决定大面积开垦荒地。1956年,全国共开垦荒地3600万公顷,当年新开垦荒地上的玉米获得了丰收,粮食总收获量超过历史最高水平。于是许多地区盲目扩种玉米,1962年玉米种植面积比1953年增加了10倍以上。但苏联许多地区不宜种植玉米,产量很低,“玉米运动”很快以失败告终,1958年以后粮食产量开始下降。由于大量开荒,几百公顷没有森林带保护的土地为风沙侵蚀所毁。

请回答:

(1)材料1反映了苏联国民经济发展有什么特点?请指出形成上述特点的主要原因。

(2)材料2表明赫鲁晓夫经济改革的重点在哪一方面?导致了什么结果?根据材料分析赫鲁晓夫改革失败的原因。

阅读材料,完成下列要求。

第一组图1近代北京四合院第一组图2近代北京四合院

第二组图3近代欧洲民居第二组图4近代欧洲民居

比较两组图片,提取图片中有关近代中国与近代欧洲民居发展变化的信息,并结合所学知识予以说明。

阅读材料,完成下列要求。

材料一:我们的制度是别人的典范,而不是我们模仿其他任何人的。我们的制度之所以被称为民主政治,因为政权是在全体公民的手中,而不是在少数人手中。解决私人争执的时候,每个人在法律上是平等的;让一个人负担公职优先于他人的时候,所考虑的不是某个人特殊阶级的成员,而是他们所具有的真正才能。

……在我们这里,每个人所关心的,不仅是自己的事务,而且也关心国家的事务;就是那些最忙于他们自己事务的人,对于一般政治也是很熟悉的——这是我们的特点:一个不关心政治的人,我们不说他是一个注意自己事务的人,而说他根本没有事务。

——(古希腊)伯利克里《在阵亡将士国葬礼上的演说》

材料二:1787年5月,美国12个州的55名代表来到费城为新生的美国制定宪法,召开了为期116天的制宪会议,这也是美国历史上时间最长的一次会议。尽管制宪会议内部矛盾重重、派系纷争,但与会代表却有一个共识:厌恶暴政,通过制度建设避免暴政的发生。但就暴政的来源,制宪会议内部却出现了严重分歧。联邦党人认为多数人的民主容易出现暴政,地方各州容易受民意的影响,他们倾向于精英治国,主张扩大中央政府权力,缩小地方州权;“反联邦党人”则认为暴政的来源是中央政府和政治精英,他们主张建立一个贴近民众的政府,扩大州权,极力缩小中央政府的权力。

——摘自刘瑜《民主的细节》

材料三:毛泽东说:“民主是一个方法,看用在谁人身上,看干什么事情。我们是爱好大民主的。我们爱好的是无产阶级领导下的大民主。”

请回答:

(1)根据材料一并结合所学知识,概括指出古希腊雅典民主政治的特点,并分析形成这一特点的主要原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出美国当时存在着的主要矛盾。这些主要矛盾是怎样解决的?你从美国1787年宪法看出在资产阶级民主方面有哪些重大发展?

(3)根据材料三并结合所学知识,分析我国是怎样实行社会主义大民主的?

(4)根据以上对材料一、二、三的分析,你从古今中外政治文明的发展中得到哪些重要启示?

【中外历史人物评说】阅读下列材料:

材料一 始皇为人,天性刚戾自用,起诸侯,并天下,意得欲从,以为自古莫及己。专任狱吏,狱吏得亲幸。博士虽七十人,特备员弗用。丞相诸大臣皆受成事,倚辨于上。上乐以刑杀为威,天下畏罪持禄,莫敢尽忠。……天下之事无小大皆决于上……

──司马迁《史记》卷六《秦始皇本纪》

材料二 秦兼天下,建皇帝之号,立百官之职。汉因循而不革,明简易,随时宜也。其后颇有所改。……相国、丞相,皆秦官,金印紫绶,掌丞天子助理万机。……太尉,秦官,金印紫绶,掌武事。……御史大夫,秦官,位上卿,银印青绶,掌副丞相。……宗正,秦官,掌亲属,有丞。……

——班固《汉书·百官公卿表》

材料三 自古三公论道,六卿分职,并不曾设立丞相。自秦始置丞相,不旋踵而亡。汉、唐、宋因之,虽有贤相,然其间所用者多有小人,专权乱政。

──朱元璋《皇明祖训》《祖训首章》

请回答:

(1)据材料一,指出秦始皇统一全国后逐渐走向专制暴政的原因。

(2)概括材料二的主要信息,宗正的设立说明了什么?

(3)材料三表明朱元璋废除丞相的出发点是什么?对此,你有怎样的认识?

【历史上重大改革回眸】阅读以下材料:

材料一 严复尖锐批判中国专制政体:“国君则超乎法之上,可以意用法易法,而不为法所拘”“不独国主君上之权为无限也,乃至寻常一守宰,于其所治,实皆兼三权(行、宪、政)而领之”,故无公正可言。他主张“以自由为体,以民主为用”“设议院于京师,而今天下郡县各公举其守宰”。他认为“吾国今处之形,则小己自由,尚非所急,而所以祛异族之侵横,求有立于天地之间,斯真刻不容缓之事。故所急者,乃国群自由,非小己自由也”。他主张通过鼓民力、新民德、开民智,逐步使国家走上民主法制之路。

——摘编自王栻主编《严复集》

材料二 夫皇上既知法之当变矣,既以康有为之言为然矣,而为能断然行之。必有藉于群众之议者何也,盖知西后之相忌,故欲藉众议以行之,明此事非出于室上及康有为之私见也。而诸臣之敢屡次抗拂上意者,亦恃西后为护符,欺皇上之无权也。

──梁启超《变法通议》

请回答:

(1)据材料一并结合所学知识,概括指出严复的主张,这对戊戌变法运动的开展有哪些影响。

(2)概括材料二的主要观点,并结合所学知识分析这一观点是否挖掘到了根本问题?

阅读下列材料:

材料一 中华人民共和国成立后,在英国国内,越来越多的人认为英国政府不能漠视中国人民的政府已有效地控制了中国大陆这一事实,英国在华实际利益超过了任何其他西方国家,……12月以后,缅甸、印度、巴基斯坦三个英联邦成员国接连宣布承认新中国,英国迫于形势压力,终于在1950年1月6日,宣布承认中华人民共和国。

——郑启荣、孙洁琬《试论1945——1954年英国对华政策的演变及其动因》

材料二 1948年5月,斯大林对即将派往中国解放区的苏联专家小组组长说:“我们当然要向新中国提供一切可能的援助。如果社会主义在中国取得胜利,我们两国沿着相同的道路前进,那么,就可以认为社会主义在全世界的胜利是有保障的。因此,对于援助中国共产党人我们不能吝惜自己的努力。”

——伍修权《在外交部八年的经历》

材料三 1950年,中苏签订了《中苏友好同盟互助条约》,规定了中苏双方在政治、经济、军事和文化方面的全部合作,确认了中苏之间的同盟关系,有效期为30年。1980年,第五届全国人民代表大会第七次会议通过决议,《中苏友好同盟互助条约》30年期满后,不再延长。

——刘德斌《国际关系史》

请回答:

(1)据材料一指出英国承认新中国的主要原因。英国承认新中国在当时对中英两国分别有怎样的影响。

(2)材料二表明苏联对中国革命的态度是什么?主要原因有哪些?

(3)材料一、二中,苏联、英国承认新中国的含义是否相同,结合所学知识加以说明。

(4)材料三中,1980年全国人大废止《中苏友好同盟互助条约》,表明新时期我国奉行了什么外交政策?总结中国对外关系史,你认为对当今我国制定外交政策有哪些历史启示?