材料: 党有关加强社会建设的论述

| 时间 |

会议 |

内容 |

特点 |

| 2004年 |

十六届四中全会 |

加强社会建设和管理(社会建设的范围主要限于社会管理、基层自治组织建设、非政府提供的社会保障体系建设以及社会组织管理等) |

社会建设的范围较小,比较强调社会管理 |

| 2007年 |

十七大 |

将社会建设与经济建设、政治建设、文化建设一并列入建设中国特色社会主义事业总体布局中 |

社会建设的范围扩大,教育、就业、收入分配、社保、医疗卫生等成为社会建设的重点 |

| 2012年 |

十八大 |

强调在改善民生和创新管理中加强社会建设 |

社会建设的任务清晰,强调必须以保障和改善民生为重点,加强和创新社会管理 |

运用辩证唯物主义认识论的有关知识,对材料进行分析说明。

阅读下列材料,回答下列问题。

材料一:2013年3月,全国人大代表相聚北京,胜利召开十二届全国人民代表大会第一次会议。在全国人大代表们提交大会的议案中,“关注民生”的提案所占比例最大。在会议期间,全国人民代表大会听取、审议并表决通过了国务院、最高人民法院、最高人民检察院的工作报告,审议、批准《关于2012年国民经济和社会发展计划执行情况与2013年国民经济和社会发展计划的决议》,表决通过了《国务院机构改革方案》,选举产生了新一届中华人民共和国国家领导人。

(1)结合材料一,请你谈谈对人民代表大会制度的认识。

材料二:在中国进入全面建成小康社会决定性阶段,党的十八大首提“美丽中国”概念,提出把生态文明建设放在突出地位,融入经济建设、政治建设、文化建设、社会建设各方面和全过程,努力建设美丽中国,实现中华民族永续发展。党的十八大报告为亿万中国人勾画出一幅“美丽中国”的宏伟蓝图。

(2)解读十八大报告为亿万中国人勾画出一幅“美丽中国”的宏伟蓝图的政治学依据。

材料三:2012年12月31日,山西省天脊煤化工集团发现一根破裂的管道泄漏约38.7吨苯胺,其中近9吨流入了浊漳河,导致下游河北、河南流域水质受到污染,引发邯郸市大规模停水;2013年1月11日,在中国民众环保意识觉醒的当下,中国能源大省山西长治一化工厂苯胺泄漏导致下游数百万民众饮用水受到污染,引发了公众和舆论的强烈关注。 广西大学环境学院教授王英辉说,当前,很多地方政府的公共污染事件应急处理机制还很不健全,这在一定程度上又加重了污染的严重性。还说,要建设"美丽中国",根本上必须完善中国现有的地方政府考核机制,在注重发展速度的同时提高发展质量,认真回应关切公众生存的环境诉求。

(3)结合材料三,运用政治生活相关知识,分析政府在解决公共污染问题上的积极作为。

阅读下列材料,结合所学知识回答问题。

材料一“中国梦”也是文化强国之梦。习近平强调,要讲好中国故事,传播好中国声音。要扎实推进文化建设,为人民提供广阔文化舞台,让一切文化创造源泉充分涌流,开创全民族文化创造活力持续迸发、社会文化生活更加丰富多彩、人民基本文化权益得到更好保障、人民思想道德素质和科学文化素质全面提高、中华文化国际影响力不断增强的新局面。

材料二广东建设文化强省,要与广东经济社会发展相适应,同实现“三个定位、两个率先”总目标结合起来,同做好当前各项工作结合起来。要全面贯彻增强全民族文化创造活力理念,发挥文化多元主体的积极性和实体功能,营造更加宽松自由的文化氛围和环境,推动文化管理方式更加制度化、法制化,进一步完善促进文化发展的政策体系。

(1)结合材料一,运用《文化生活》的相关知识,请你为实现“文化中国梦”提出建议。

(2)结合材料二,运用物质与意识的关系原理,分析广东建设文化强省的要求体现了哪些哲学道理?

阅读下列材料,结合所学知识回答问题。

材料一

材料二收入分配制度是社会主义市场经济体制的重要基石,共同富裕是社会主义的本质要求。改革开放以来,我国城乡居民收入差距较大,收入最高的10%群体和收入最低的10%群体的收入差距从1988年的7.3倍上升到目前的23倍,部分群众生活比较困难,社会矛盾增多,不利于我国经济社会可持续发展。

材料三深化收入分配制度改革,维护社会公平正义,政府要加快行政管理体制改革,大力整顿和规范收入分配秩序,加强制度建设,健全法律法规,加强执法监管,加大反腐力度,加强信息公开,实行社会监督,保护合法收入,规范隐性收入,取缔非法收入。

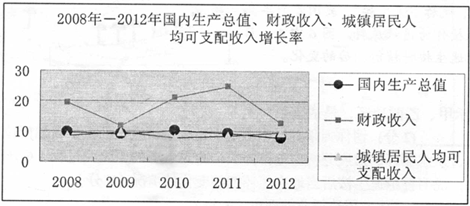

(1)材料一反映了什么经济现象?

(2)结合材料二,运用《经济生活》中的个人收入的分配、发展社会主义市场经济等知识,说明深化收入分配制度改革的意义。

(3)结合材料三,运用《政治生活》中有关政府的知识,谈谈对政府维护社会公平正义的认识。

(22分) 阅读下列材料,结合所学知识回答问题。

材料一 2012年6月,深圳乘客将装有折合人民币537.85万元的行李箱遗忘在出租车上,梅州籍“最美的哥”李东英完璧归赵的新闻在微博中持续发酵,向社会传递了巨大的“正能量”。“微时代”下,微博在问政、反腐、打拐、抗暴等方面的作用日益凸显,然而在一些领域中的自发性、盲目性等缺陷也有所暴露。微博的管理者当进一步压缩谣言等负能量的存在空间,让微博在“释正减负”的格局中继续成长。

材料二营业税改征增值税是国家实行结构性减税的重头戏,但是它的推行却困难重重,像酒楼做出的一桌饭菜,成本要素的价格是隐蔽的和不稳定的,税务部门要对一个服务产品的增值额进行核算很困难。为此,国家把上海作为先行试验点,在总结经验的基础上再向北京、天津和广东等地推广,采取“分档分行业税率”等具体措施加以落实,使这项改革在曲折中得以前进。

(1)结合材料一,运用“发展中国特色社会主义文化”的相关知识,说明如何利用微博等现代媒体传播“正能量”。

(2)结合材料二,运用唯物辩证法知识,谈谈你对“营改增”的认识。

阅读下列材料,结合所学知识回答问题。

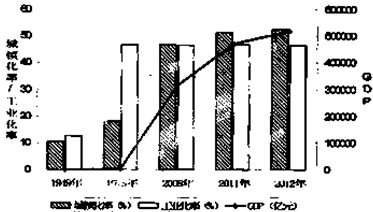

材料一新中国成立以来GDP、城镇化率和工业化率的对比

注:城镇化率是指:城市人口占全体人口的比例;工业化率是指:工业增加值占GDP的比例。工业化通过拉动就业、增加收入等方式影响城镇化。据世界银行数据显示,201 0年全球平均26.1%的工业化率带动了50.9%的城镇化率。

材料二中共中央在十八大报告中提出了“坚持走中国特色新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化道路”的发展路径,凸显“以人为本”的基本理念。未来中国城镇化的核心是以提高“人”的生活质量来造福百姓、富裕农民;工业化突出节能环保;信息化突出智慧城市;农业现代化追求食品更安全。“四化”的同步发展将成为推动中国经济持续增长的新引擎。

材料三 2013年3月5日,第十二届全国人民代表大会第一次会议上,温家宝的政府工作报告指出,今年经济社会发展的主要预期目标是:国内生产总值增长7.5%左右;居民消费价格涨幅3.5%左右;城镇登记失业率低于4.6%;城乡居民人均收入实际增长与经济增长同步,劳动报酬增长和劳动生产率提高同步。全国人大代表纷纷说:“‘两个同步’是实现十八大提出的到2020年实现‘收入倍增’目标的具体指导,体现了党执政为民的理念。”

(1)简要描述材料一所反映的经济信息。

(2)结合材料二,运用小康社会经济建设的知识,说明“四化”同步发展与经济建设的新要求是相对应的。

(3)结合材料三,运用《经济生活》的相关知识,谈谈如何使我国居民真正实现收入倍增计划。