阅读下列材料:

材料一:周代礼制规定:在都城中,“市四面有门,每日市门开……市中惟民乃得入,凡公卿大夫有爵位及士者皆不得入,入则有罚。”

材料二:乾隆年间,一位朝鲜使者在游逛北京庙市时,发现内阁学士崧贵拿着银子与商人侃价,不由“大骇之”。一位英国人则在游记中写道,北京皇城以东的地区,“街道上的房子绝大部分是商店”。

请回答:

(1)根据材料并结合所学,指出周代城市商业和清代城市商业的区别。

(2)结合所学知识,分析上海成为近代中国最繁华都市的历史条件。

(12分)自古以来,各国发展中出现过多种各具特色的政治模式。读下面的材料,回答问题。

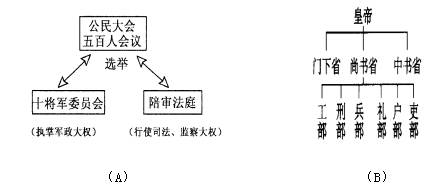

材料一

材料二奴隶决不会成为主人的朋友,小人也不会成为君子的朋友,即使他们拥有了平等的地位也不会如此;因为如果对不平等的东西给以平等,其结果正是不平等。

——柏拉图《法律》

材料三新中国60年民主政治的发展是一个不可分割的延续过程。改革开放前30年的民主建设为中国特色的社会主义民主政治搭建了基本的制度框架,后30年我们在 民主政治方面取得的巨大成就,是在前30年民主建设成就的基础上和前30年奠定的民主制度框架内取得的。没有前30年的民主存量,就不可能有后30年的民主增量。

民主政治方面取得的巨大成就,是在前30年民主建设成就的基础上和前30年奠定的民主制度框架内取得的。没有前30年的民主存量,就不可能有后30年的民主增量。

——俞可平《60年来中国的民主政治建设》

请回答:

(1)指出材料一中(A)和( B)的政治模式分别是什么?据材料二,概括西希腊民主政治的特点。

(2)结合所学知识说明,改革开放前30年搭建的“基本的制度框架”有哪 些?改革开放后30年实现的“民主增量”又有哪些?

些?改革开放后30年实现的“民主增量”又有哪些?

(3)综合上述材料,在人类社会发展进程中民主政治呈现出怎样的发展趋势?

阅读材料回答问题。

19世纪中叶,日本经过明治维新,建立起中央集权的近代天皇制国家。明治政府大力推进现代化,兴办工业企业,80年代中期开始工业革命。在各种因素作用下,日本走上军国主义道路,建立了装备精良的近代军队,确立了对外侵略扩张的“大陆政策”,企图吞并中国、朝鲜等周边大陆国家。1887年,参谋本部制定了《清国征讨方略》。日本一面扩军,一面派出大批间谍中、朝活动,在甲午战争前绘成了包括朝鲜和中国辽东半岛、山东半岛和渤海沿岸的每一座小丘、没一条道路和河流的详图。

摘编自《日本大陆政策史》

根据上述材料并结合所学知识,回答下列问题。

(1)梁启超说:“盖十九世纪下半世纪以来,各国 之战争,其胜负皆可于未战前决之。”此观点适用于对甲午战争的分析,请具体说明理由。

之战争,其胜负皆可于未战前决之。”此观点适用于对甲午战争的分析,请具体说明理由。

(2)甲午战争后,有人说:“日本与中国战,并不是日本与全中国战,不过是与北京政府战。”谈谈你对此观点的认识。

(3)指出甲午战争对近代中国社会的影响。

(4)你认为改变中外交战胜败结果的决定性因素是什么?

(13分)阅读下列材料:

材料一 1949年10月1日,开国大典隆重举行,鸣响的28响礼炮,象征中国共产党领导人民进行的28年艰苦卓绝的斗争。游行群众高声欢呼“毛主席万岁”,则饱含对领导自己翻身解放、当家作主的共产党人的无限尊敬。开国大典见证了新中国的诞生,谱写了民族崛起的序曲。

材料二客观的回顾中国1949年后在“大国崛起”的道路中发生的社会变迁,可以明确分出三个相互衔接的时代脉络:

一是革命立国时代。这是以毛泽东为代表的一代共产党人,开创了一个新的国家政体,为建立和巩固政权,所走过的时光;

二是改革建国时代。这是以邓小平为代表的一代共产党人,经过拨乱反正、改革开放,确立并实现中国经济繁荣与快速发展的新经济体制的时代;

三是和谐富国时代。这是以胡锦涛为代表的新一代共产党人,励精图治,承先启后,以科学发展和社会和谐为主旋律,以解决民生问题为契机,开启的中国走向全面富裕的时代。

—— 摘自《学习时报》

材料三 100年是漫长的也是短暂的,在人类告别风云变幻的20世纪时,中国告别了上个世纪曾经的苦难,经过100多年的求索与奋斗,世界重新认识了中国,中国以新的面貌融入了世界。世纪跨越,中国人跨越的绝不仅仅是一个时间的节点,伴随着国家一起迈入21世纪的是中华民族伟大复兴的理想。

——《复兴之路》解说词

请回答:

(1)根据材料一,概括指出以毛泽东为代表的共产党人是怎样领导人民“翻身解放、当家作主”的?

(2)1953—1957年是新中国的重要发展阶段。这一阶段属于材料二中的哪个时代?结合所学知识,试从经济和法制建设成就概括该阶段的时代特征。

(3)根据材料三并结合所学知识,从经济方面说明在20世纪末到21世纪初的跨越时期,中国是如何“以新的面貌融入了世界”的?

阅读下列材料:

材料一:孙中山在1905年的《民报》发刊词中认为,“罗马灭亡,民族主义兴,而欧洲各国以独立。”民族主义就是“驱除鞑虏,恢复中华”,推翻清朝统治,争取实现民族的独立自主。1924年1月的《中国国民党第一次全国代表大会宣言》认为,“国民党之民族主义,有两 方面之意义:一则中国民族自求解放,使中国民族得自由独立于世界,盖

方面之意义:一则中国民族自求解放,使中国民族得自由独立于世界,盖 民族主义,对于任何阶级,其意义皆不外免除帝国主义之侵略。二则中国境内民族一律平等。”同年4月孙中山在《国民政府建国大纲》里讲,“其三为民族,对于国内弱小之民族,政府当扶植之,使之能自治自决,对于国外之侵略强权,政府当抵御之,同时修改各国条约,以恢复我国际平等国家之地位。”

民族主义,对于任何阶级,其意义皆不外免除帝国主义之侵略。二则中国境内民族一律平等。”同年4月孙中山在《国民政府建国大纲》里讲,“其三为民族,对于国内弱小之民族,政府当扶植之,使之能自治自决,对于国外之侵略强权,政府当抵御之,同时修改各国条约,以恢复我国际平等国家之地位。”

材料二:只是在20世纪时,他们(殖民地诸民族)才开始具有民族意识,这一方面是对西方统治的一种回应,另一方而是由于欧洲民族主义思想意识的传播,再一方面是因为特别易受这种思想意识影响的土著中产阶级的兴起。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料三:美国学者卡尔顿·海斯指出:(1)民族主义是一种历史进程,(人们)在此进程中建设民族国家;……(3)民族主义是某种将历史进程和政治理论结合在一起的特定的政治行动。

——《试论西方“民族 ”术语的起源、演变和异同》

”术语的起源、演变和异同》

请回答:

(1)据材料一指出,孙中山的1924年的民族主义相对于1905年而言,增加了什么新内容?请归纳从1905年到1924年,孙中山一以贯之的民族主义的思想。(不得摘抄原材料) (2)材料二中,作者分析了殖民地诸民族具有民族意识的三个原因,参照作者的思路,运用近代中国的历史史实,分析孙中山20世纪初的民族主义思想产生的原因。

(2)材料二中,作者分析了殖民地诸民族具有民族意识的三个原因,参照作者的思路,运用近代中国的历史史实,分析孙中山20世纪初的民族主义思想产生的原因。

(3)材料三中,卡尔顿·海斯提出了民族主义的两个定义,以20世纪上半期中国民主革命的两例典型史实论证其观点。

(4)有西方学者认为,随着现代化和经济全球化迅速发展,“民族国家的时代可能将终结”。你对这一观点是赞成还是反对?请结合民族主义在当代中国的作用加以说明。

阅读以下材料

材料一:第二条共和国总统,由参议院与众议院联合而成的国民议会,依绝对多数票选出。

第八条参议院及众议院共有创议并制定法律之权,但关于财政法案应先在众议院提出并通过。

第九条参议院得组成最高法院,以审判共和国总统或部长及审理危害国家安全案。

——《法兰西第三共和国宪法》(1875年)

材料二: 第二帝国18年间.法国工业总产值翻了一番。和工业生产的发展紧密相连的.是法国工业资产阶级力量的迅速膨胀。他们凭借日趋雄厚的经济实力和不断扩大的社会影响,以前所未有的凌厉攻势重新提出了对政权的要求。……在70年代,农民已经习惯了共和国,他们反对君主派搞政变,工人群众对于共和制的态度更为鲜明。对于这种情况,君主派中比较清醒的人也是能认识到的。德·莫子爵就无可奈何地说过:“我们是君主派,但法国不是”。此外,君主派内部的矛盾和分裂(一个王位,三个王位觊规者)、共和派内部的相对一致、以及共和派采取的正确的斗争策略(分化瓦解君主派、积极争取军队和农民等),都对共和制的最终确立起了重要作用。

——让·马蒂耶《法国史》

材料三:第五条帝国立法权由联邦议会和帝国议会行使之。帝国法律应取得两个议会必要的和充分的多数的同意。

第十一条联邦的主席职位属于普鲁士国王,普鲁士国王享有德意志皇帝的尊称。

第十二条联邦会议与帝国会议的召集、开会、延会、闭会之权属于皇帝……

第十七条建议并公布帝国法律及监督其执行之权属于皇帝……

第十八条皇幸娄滚言吏.命令他们宣誓效忠帝国,并在必要情况下,命令他们退职

——《德意志帝国宪法》(1871年)

材料四:在普士王国的发展过程中,容克始终是中坚力量.是这个国家的统治阶级。容克,泛捂善害士贵族和大地主:主德国历史上真正起过较大的作用的是乡村容克,即普鲁士贵族主园主.乡村容克具有粗犷, 戾、眼观狭隘的特点.政治上属于极端保守派,主张君主专制,量而武力, 2业资本主义改造的结果·使德意志的阶级关系发生了很大的变化。最为突出的是容克的分化。他们把在“解放农民”过程中.获得的大量土地和赎金经营资本主义商量性的农业和产品加工业:这容克从”佩剑的骑士”一变而为。财富的骑士”,商业市场、多家关税,民主统一等.才是他们休戚相关的头等大事:正是这样的新变化.使普鲁士逐渐成为一个非资产阶级分子日益资产阶级化的国家”。成为最终完成德意志统一的“中心”“战场”。——奥茨门待《德国史》

回答: 1)据材料一指出共和制下法国议会有哪些权力。(3分)

2)据材料二指出.会议拥有这样的权力反映了当时法国社会怎样的状况,(4分)

3)材料三与材料一相比.德国议会的投力和法国有何不同?并根据材料四分析其原因。(5

分)

4)法、德两国议会权力的确立和差异的存在说明了什么?(2分)