照片是“看得见的历史”。下面两幅图记录了新中国两次重大的外交活动,他们所体现的共同原则是

| A.求同存异 | B.战略同盟 | C.另起炉灶 | D.睦邻友好 |

美国开国元勋亚当斯指出:“梭伦的平衡被破坏,优势被赋予大众……此时雅典人变得越来越民主,‘人民’迫使‘最睿智的人’和‘最能干的将军’违背他们自己的判断,进行了许多‘愚蠢的战争’,国家由此最终遭到毁灭。”为此,他主张美国应实行()

| A.分权制衡 | B.法律至上 | C.联邦体制 | D.主权在民 |

有关英国责任内阁制的表述,正确的是()

①由多数党领袖组阁②实际上对议会负责

③首相是内阁政府首脑④掌握司法权

| A.①②④ | B.①③④ | C.①②③ | D.②③④ |

希腊民主政治与罗马法律制度,集中代表了古代西方政治文明的杰出成就。你认为下列关于古希腊、古罗马的表述正确的一项是()

| A.雅典民主制的建立是奴隶与奴隶主反复斗争的结果 |

| B.伯里克利时代雅典民主制度发展到顶峰 |

| C.雅典五百人会议是最高权力机关 |

| D.从公民法到万民法的过渡,标志着罗马法学的高度成熟 |

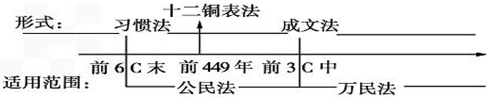

下图反映了罗马法发展演变的过程,对此解读正确的是()

| A.万民法在公元前3世纪中期初见端倪 |

| B.罗马人与外邦人的斗争催生公民法 |

| C.公民法适用于罗马一切自由民 |

| D.奴隶与贵族的斗争催生成文法 |

罗马法律体系完备的标志是()

| A.习惯法的形成 | B.《民法大全》的颁布 |

| C.公民法的形成 | D.《十二铜表法》的制定 |