阅读下列材料,请回答:

材料一 “大有三冗,小有三费,以困天下之财。……三冗不去,不可为国。”

材料二 北宋中期,“积贫”、,’积弱”的局面日渐突出,社会矛盾进一步激化。王安石在上时政疏中指出:“方今朝廷之位,未可谓能得贤才;政事所施,未可谓能合法度,官乱于上,民贫于下,风俗日以薄,对力日以困穷。”

材料三 “及神宗朝,荆公(指王安石)乘政……后人但言其法为百姓害。而不知共移气心,变风俗为朝廷之害,其害百姓者,可以一旦为更。而其害于朝廷者.则数十百年,滔滔之势一往而不返也。” ——《日知录·宋世风俗》

⑴材料一中所说的“三冗”具体指什么?(3分)

⑵为了改变“积贫”、“积弱”局面,王安石各采取了哪些具体措施?

⑶材料二中王安石变法为“能得贤才”,采取了哪些措施? (2分)

⑷材料三对王安石变法持什么态度?(1分)你是怎样看待王安石变法的?(3分)))

历史上重大改革回眸

材料:中唐以后,仅靠榜示和里正传达赋役内容难以达到国家和百姓之间的信息通畅。这是因为安史之乱后国家的制税和派役权向基层下移,税制和役法趋向繁杂。在税制方面,租庸调被两税法取代,征税对象由人丁变为资产性的地和户,在人口和土地流转频繁的情况下,基层州县为完成税额不得不对百姓实行摊征,这导致税率经常变化。因此,基层百姓很难搞清楚确切的征收标准。在役法方面,唐前期的力役、杂徭和色役都有国家统一的服役期限,且不役纳资,超限补偿。两税法后,名义上原来的派役都纳入两税,再用役严格“以两税钱自备”,但地方实际还是无偿派役,并且有役即差。原来的时限标准已经消失,百姓服役的负担更趋加重。以上赋役变化的结果是基层征税派役的无序化……因此,基层百姓迫切需要保持自己赋役负担的稳定,获得具有法律约束力的文书。而中央政府对州县无序征收也试图寻求解决的办法,即使基层州县,对胥吏征税派役的舞弊行为也试图加以限制。在这种情况下,由基层百姓持有,具有法律约束力的户帖便应运而生了。

——吴树国《古代“户籍”管理:户贴为什么产生在唐代》

(1)指出两税法后,税制标准有何变化并说明变化的主要原因。

(2)简析户帖产生的原因和意义。

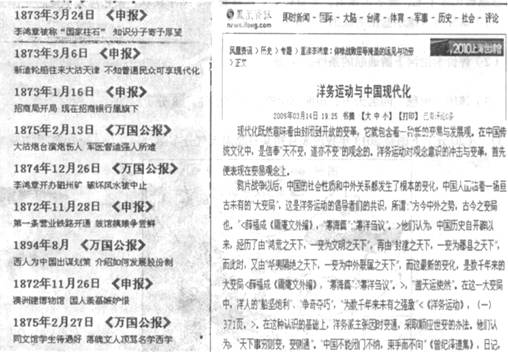

浏览旧报纸和网络资源是学习历史的有效途径。阅读1921年《申报》和2009年“凤凰网”资讯频道中洋务运动专刊的节选材料,回答问题。

提取《申报》、“凤凰资讯”网中有关洋务运动的信息,结合材料和所学知识予以说明。

阅读下列材料,回答问题。

材料一:1870年—1913年世界贸易总额增加了3.2倍,1913年,西方各主要国家在世界贸易中的比重为英国15%,美国11%,德国13%,法国8%,俄国4%。此外,这一时期原料和工业制成品的世界贸易额呈现出均衡发展的趋势,从1870—1913年,这两类商品的贸易额都增加了两倍多一点。19世纪90年代的价格一般比1873年低40%,其中钢和钢轨的价格下跌最为严重,欧洲的钢轨价格在1872-1881年间降低了60%,美国钢轨在1896年的销售价格仅为1875年的1/10稍多一点。

——摘自刘宗绪《世界近代史》

材料二:中国民族资本主义工业发展状况(1895—1899年)

| 行业 |

1895年 |

1899年 |

发展速度(1895=100) |

|

| 棉纺织业 |

华商纱厂纱锭数(枚) |

14653 |

69564 |

474.7 |

| 机制面粉业 |

华商厂产量(万包) |

2047 |

6766 |

330.5 |

| 缫丝业 |

华商厂出口量(担) |

3039 |

4175 |

137.4 |

| 沿海地区丝车数(台) |

38569 |

45278 |

117.4 |

|

| 内地丝车数(台) |

7943 |

29270 |

368.5 |

|

| 卷烟业 |

华商厂资本额(万元) |

85 |

154 |

181.2 |

| 火柴业 |

华商厂资本额(万元) |

126 |

241 |

191.3 |

| 水泥业 |

华商厂产量(吨) |

68 |

190 |

279.4 |

| 机械采煤业 |

华商厂产量(吨) |

89 |

145 |

162.3 |

——摘自许涤新、吴承明主编《旧民主主义革命时期的中国资本主义》

材料三:世界史不是过去一直存在的;作为世界史的历史是结果……各个相互影响的活动范围在这个发展中越是扩大,各民族的原始封闭状态由于日益完善的生产方式、交往以及因交往而自然形成的不同民族之间的分工消灭得越是彻底,历史也就越是成为世界历史。

——摘自《马克思恩格斯选集》第1卷

(1)依据材料一并结合所学知识,概括说明19世纪末20世纪初世界经济发展的主要特征。

(2)依据材料二,概括19世纪末中国民族资本主义经济发展的特征。结合所学知识分析其特征产生的历史原因。

(3)依据材料三并结合所学知识简要评价世界市场形成的影响。

国家形象是一个主权国家和民族在世界舞台上所展示的形状相貌及国际环境中的舆论反映。国家形象具有极大的影响力、凝聚力,是一个国家的整体实力的体现。阅读下列材料,回答问题。

材料一几乎每一位西方作者写到中国社会状况时毫无例外地要描述一番中国人吸食鸦片的方式及其对道德和身体的危害。于是,在一般印象中,中国就是抽鸦片的国家。

——周宁《鸦片帝国》

材料二 1911年在中国建立起美国共和政体的仿制品,真是荒唐可笑,因为它在中国的历史、传统、政治经历、制度、天性、信仰、观念或习惯中毫无根基。-----这种共和政体悲惨地结束了,即悲惨地失败了。然而,失败的并不是共和政体,而是一代人。

——N·佩弗《远东》

材料三 1958年美国人伊罗生出版的《浮光掠影----美国关于中国与印度的形象》一书,将美国对中国的总体看法分为下列六个阶段:①尊敬阶段(18世纪)②轻视阶段(1840---1905年);③乐善好施阶段(1905----1937年);④赞赏阶段(1937-----1944年);⑤清醒阶段(1944---1949年)⑥敌视阶段(1949----)。 ——袁明《备论中国在美国的形象》

材料四半个世纪以来,和平共处五项原则经受住了时间的考验,为维护亚洲和世界的和平与稳定,促进国际关系的健康发展,做出了不可磨灭的贡献。其一,它提供了相同或不同社会制度的国家建立和发展关系的正确指导原则。其二,它指明了和平解决国家间历史遗留问题及国际争端的有效途径。其三,它有力地维护了广大发展中国家的利益,促进了南北关系的改善和发展。其四,它为推动建立公正合理的国际政治经济新秩序奠定了重要的思想基础。

——温家宝在和平共处五项原则50年纪念大会上的讲话

(1)材料一、二中所描写的 “中国形象”分别是什么?

(2)结合所学知识,分析指出材料三中,美国人对中国形成第④和第⑥两个阶段看法的政治原因。

(3)结合材料四和所学知识,简述和平共处五项原则提出的历史意义。在和平共处五项原则指导下,20世纪50年代中国有哪些走向国际舞台的重要外交活动?

(4)材料四、五反映出当代中国什么样的“国家形象”? 从 “中国形象”的变化中,你获得了哪些启示?

阅读下列材料,并回答问题:

材料一 朝议,是指古代中国皇帝召集重要官员在朝堂开会,讨论国家军国要务,大臣畅所欲言,最后仍由皇帝决断的制度。

一、议定皇帝名号

(公元前221年),秦灭掉了关东六国中最后的齐国,“一统天下”。嬴政召开了由丞相王绾、御史大夫冯劫、廷尉李斯等重要公卿参加的朝廷会议。会议商讨的主题:“寡人以渺渺之身,兴兵诛暴乱,赖宗庙之灵,六王咸伏其辜,天下大定。今名号不更,无以称成功,传后世。其议帝号。”

“封建”还是“郡县”?

(1)根据材料一和所学知识,指出秦朝两次朝议的最终结果分别是什么?

材料二 太宗曰:“……以天下之广,四海之众,千端万绪,须合变通,皆委百司商量,宰相筹划,于事稳便,方可奏行。岂得以一日万机,独断一人之虑也。且日断十事,五条不中,中者信善,其如不中者何?以日继月,乃至累年,乖谬既多,不亡何待?”

——《贞观政要》

(2)根据材料二概括唐太宗认为“委百司商量”国事的主要理由,他如何“委百司商量”国事?

材料三 本朝鉴五代藩镇之弊,遂尽夺藩镇之权,兵也收了,财也收了,赏罚行政一切收了,州郡遂日就困弱。……靖康之役,虏骑所过,莫不溃散。——朱熹《朱子语类》

(3)根据材料三概括北宋加强中央集权的措施,材料三作者对此有何看法?

材料四 洪武十三年,朱元璋以宰相胡惟庸谋反伏诛,于是废宰相。……相权与君权合而为一,明朝早期皇帝大权独揽。但由于国家事务繁多,皇帝无法处理,洪武十五年九月罢四辅官,仿宋殿阁制设内阁。内阁只为皇帝的顾问,奏章的批答为皇帝的专责。内阁大学士一职多以硕德宿儒或朝中大臣担任,只照皇帝意旨写出,称“传旨当笔”。权力及地位尚不如过去的宰相。宣宗时期,……批准内阁在奏章上以条旨陈述己见,称为“票拟”制度,又授予宦官机构司礼监“批朱”。票拟之法补救君主不愿面见阁臣之弊。

——百度百科

根据材料四概括明朝内阁主要职责,据此概括明朝政治的特点。