观察阅读下列材料,回答问题。

材料一:“高门华阀,有世及之荣;庶姓寒人,无寸进之路。选举之弊,至此而及。然魏、晋及南北朝三四百年,莫有能改之者。”“人主遂不能借以集事,于是,不得不用寒人。人寒则希荣切,而宣力勤,便于驱策,不觉倚之为心重。”——赵翼《二十二史札记》

材料二:“文皇帝拨乱反正,特盛科名,志在牢笼英彦。”——《唐庶言》

材料三:“隋氏罢中正,举选不至乡曲,故里无豪族,井邑无衣冠,人不土著,萃处京畿……五服之内,政决王朝,一命免拜,必归吏部。”——《通典》

材料四:《新唐书》记载,(科举学生报名)“由学馆者曰生徒,由州县者曰乡贡。”乡贡“皆怀牒(指身份、履历证书)自列于州县。”《日知录》说:“开元以后,四海宴清,士无贤不肖,耻不以文章达。其启诏而举者,多则二千人,少犹不减千人。所收百才有一。”《文献通考》载:“唐时所放进士,每岁不过二三十人。”

材料五:“故太平君子,唯门调户选,征文射策,以取禄位,此行已立身之美者也。父教其子,兄教其弟,无所易业,大者登台阁,小者任郡县,资身奉家,各得其足。……是以进士为士林华选,四方观听,希其风采。每岁得第之人,不浹旬而周闻天下,故忠贤隽彦毓行者,咸集于是。” ——《通典》

根据材料一,分析隋唐科举制度产生的历史背景。

联系材料二、材料三,说明隋唐科举制实行的目的。

根据材料四,结合所学知识,分析隋唐科举制选官方式的特点。

联系材料,评述科举制度的历史作用。

阅读下列材料

材料一 希腊全境满是千形万态的海湾。这地方普遍的特质便是划分为许多小的区域,同时各区域间的关系和联系又靠大海来沟通。我们在这个地方碰见的是山岭、狭窄的平原、小小的山谷和河流;这里并没有大江巨川,没有开阔的“平原流域”;这里山岭纵横,河流交错,几乎没有一个大面积的整块。这种自然环境导致多种经济形态并存,航海交通和商业贸易发展。同时人员的频繁流动,瓦解着古希腊的血缘亲族组织。……在某种程度上有利于民主制度的发展。

——摘编自岳麓版《历史Ⅰ》

材料二 直接民主制度唯有在领土狭小的城市国家(城邦)中才有可能。在这些国家中,乡居的公民进城参加公民大会可以朝出暮归,人们相互间比较熟悉,一国政务比较简单,易于在公民大会中讨论和表决。在领土广阔的国家,这些条件是全不具备的。所以,城邦制度和直接民主两者是互相依赖,互为条件的。

——《顾准文集》

材料三 中华文化主要发祥于中原地区,属于辽阔领域精耕细作的农耕经济,格外安土重迁。生产力的发展并没有使血缘纽带遭受侵蚀,贵族首领的权力、地位不断加强,直接转化为统治阶级新贵族,形成君主集权。

——摘编自岳麓版《历史Ⅰ》

材料四、 韩非总结战国诸子的学说,创造了一套完整的中央集权的政治理论。秦始皇根据韩非的政治理论,建立起一套完整的专制主义的中央集权制度。……中央集权制的职能,主要是统治百姓,此外还有抵御外部的侵扰和调整统治阶级内部的利害冲突。……秦建立的中央集权制度,经过历代封建王朝的调整与补充,成为中国封建王朝的主要政治制度。

——人教版《历史Ⅰ教师教学用书》

请回答:

⑴材料一和材料二认为对雅典民主制度产生影响的因素分别是什么?

⑵结合所学知识,指出为雅典民主政治发展作出贡献的三位著名人物。

⑶材料四中提到的古代中国的政治制度是什么?结合所学知识,分别

指出它与雅典民主制度对各自国家产生的积极影响。

⑷分析材料一和材料三,可以得出什么结论?

阅读下列材料:

材料一偃说上曰:“古者诸侯不过百里,强弱之形易制。今诸侯或连城数十,地方千里,缓则骄奢易为淫乱,急则阻其强而合从以逆京师。今以法割削之,则逆节萌起,前日晁错是也。今诸侯子弟或十数,而适嗣代立,余虽骨肉,无尺寸之地封,则仁孝之道不宣。愿陛下令诸侯推恩分子弟,以地侯之。彼人人喜得所愿,上以德施,实分其国,不削而稍弱矣。”于是上从其计。

——《史记·平津侯主父列传》

材料二如图

请回答:

(1)据材料一,说明主父偃指出汉武帝时中央与地方间存在怎样的问题?这一问题在汉初是如何产生的?根据材料并结合所学知识,说明主父偃解决问题的办法及其效果。

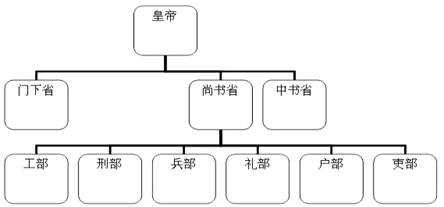

(2)根据材料二并结合所学知识,概括三省的职能并说明隋唐时实行该制度的核心意图。

(3)综合上述材料,专制主义中央集权制度的加强必须要解决哪两对矛盾?

阅读下列材料,回答同题。

材料一“中国一部历史,是乡愿与大盗结合的记录。大盗不结合乡愿,做不成皇帝;乡愿不结合大盗,做不成圣人。所以我说,真皇帝是大盗的代表,圣人是乡愿的代表。到了现在,那些皇帝与圣人的灵魂,捣复辟尊孔的鬼,自不用提,就是这些跋扈的武人,无聊的政客,哪个不是大盗与乡愿的化身呢!”

——李大钊《政论家和政治家》

材料二扔弃传统(以儒学为代表的旧文化旧道德)、打碎偶像(孔子)、全盘西化、民主启蒙,都仍然是为了使中国富强起来,使中国社会进步起来,使中国不再受欺侮受压迫,使广大人民生活得更好一些……所有这些就并不是为了争个人的“天赋权力”——纯然个体主义的自由、独立、平等。所以,当把这种本来建立在个体主义基础上的西方文化介绍输入以抨击传统打倒孔子时,却不自觉地遇上自己本来就有的上述集体主义的意识和无意识,遇上了这种仍然异常关怀国事民瘼的社会政治的意识和无意识传统。

在如此严峻、艰苦、长期的政治军事斗争中,在所谓你死我活的阶级、民族大搏斗中,它要求的当然不是自由民主等启蒙宣传,也不会鼓励或提倡个人自由人格尊严之类的思想,相反,它突出的是一切服从于反帝的革命斗争,是钢铁的纪律、统一的意志和集体的力量。任何个人的权利、个性的自由、个体的独立尊严,等等,相形之下,都变得渺小而不切实际。个体的我在这里是渺小的,它消失了。

——李泽厚《中国现代思想史论》

材料三马勇认为:“当中国社会经济尚未达到陈独秀所期望的“现代”标准时,理论观念的提前转变势必导致社会秩序的混乱和失范。从这个意义上说,近代以来不是中国旧有的观念阻碍了社会的进步与发展,而是社会经济状况的变化滞后于意识形态的变迁。换言之。包括五四在内的近代国人在精神上的追求远远超过社会的实际承受能力,遂使意识形态不是为社会的稳定与有序服务,而是加剧了社会秩序的混乱和失范。”

——丁守各主编《中国近代启蒙思潮》(中)

(1)李大钊为什么说“中国一部历史,是乡愿与大盗结合的记录”?据此分析新文化运动的起因。

(2)在材料二中,李泽厚是否认为新文化运动达到了思想解放的目的?为什么?

(3)根据材料三概括马勇的观点,结合所学知识加以评论。

阅读下列材料:

材料一在文艺复兴以及思想启蒙之后,现代科学的理性思维已经建立起来。达尔文的时代是十九世纪中后期,正是走出蒙昧,提倡科学的前一阶段,在思想和理性上,为达尔文创立自然选择进化论提供了思想依据;而青年时的远游,则为他积累了大量的实据,引发了他关于物种进化的思考并最终形成一个完整的体系。

——搜搜百科《达尔文选化论》

材料二严复《天演论》的特点在于它不是赫胥黎原书的忠实译本,而是有选择、有取舍、有评论、有改造,根据事实,“取便发挥”的“达旨”。这本书所以能起巨大影响,原因也在这里,它对外国思想的介绍翻译没有生搬硬套,而是力求服务于当时中国的需要。

《天演论》用自然科学的许多事实,证明了生物界物竞天择、进化无已的客观规律,以达尔文主义的科学性和说服力,给了当时中国人以发聩振聋的启蒙影响和难以忘怀的深刻印象,立即作了当时正涌现的新型知识分子和革命派的重要的精神食粮,煽起他们救亡图存的爱国热情,走上革命道路。固然这主要由于社会阶级斗争形势所决定,而《天演论》在思想上所起的作用,也不容忽视。

——李泽厚《论严复》

材料三它(达尔文主义)还是对西方社会产生了深远的影响。它对最适者生存和生存斗争的强调极妙地与时代倾向相适应。在政治上,这一时期正是俾斯麦“铁血”统一德国的时期。各国的民族主义赞美者认为达尔文主义给了他们支持和正当理由。他们认为在政治活动中和在自然界一样,最强有力者是得胜者,好战的品质决定谁将在国际“生存斗争”中获胜。在经济生活中,这是自由经营和粗俗的个人主义盛行的时期。舒适的、心满意足的上、中层阶级激烈反对国家为促进较大的社会平等而作出的任何干预。他们论证说,他们应得到幸福和成功,因为他们已证明自己较无能的穷人更“适合”,而且,大公司对小公司的兼并是“生存斗争”的一部分。19世纪后期也是殖民地扩张的黄金时期,达尔文主义被用来为帝国主义辩护。有人争辩说,殖民地是强国的繁荣和生存所必需的;还有人争辩说,按照世间的成就判断,诸土著民族软弱、低劣,需要优越的、较强大的欧洲人的保护和指导。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

回答:

(1)依据材料一并结合所学知识分析说明达尔文进化论产生的条件。

(2)据材料二归纳概括严复《天演论》的特点。

(3)结合材料二、三说明达尔文进化论产生的影响。

阅读下列材料,回答问题。

材料一明清时期的早期启蒙思想家们先天不足,具有一种时代的缺陷……黄宗羲、唐甄们提不出新的社会方案,而只能用扩大相权、限制君权、提倡学校议政等办法来修补封建专制制度。孟德斯鸠、卢梭们则拿出了“三权分立”的君主立宪制、民主共和国这样的资产阶级国家蓝图。这表明,中国明清时期的进步思想与1 8世纪欧洲启蒙思想属于两个不同的历史范畴。

——张岱年、方克立《中国文化概论》

请回答:

(1)明清之际的思想家与欧洲启蒙思想家在思想主张方面有何相同点?如何理解“中国明清时期的进步思想与18世纪欧洲启蒙思想属于两个不同的历史范畴”?从经济的角度指出出现这种不同状况的原因。

材料二我们认为这些真理是不言而喻的:人人生而平等,他们都被他们的造物主赋予了某些不可转让的权利,其中包括生命权、自由权和追求幸福的权利。为了保障这些权利,所以才在人们中间成立政府。而政府的正当权力’系得自被统治者的同意,如果遇有任何形式的政府变成损害这些目的的,那么,人民就有权利来改变它或废除它,以建立新的政府。

——1776年美国《独立宣言》

(2)材料二体现出哪些民主思想?如何理解马克思称《独立宣言》为世界上“第一个人权宣言”?

材料三《中华民国临时约法》规定:“中华民国之主权,,属于国民全体”。“中华民国国民一律平等,无种族、阶级、宗教之区别”。国民有人身、居住、财产、言论、出版、集会、结社、宗教信仰等自由。确立行政、立法、司法三权分立的政治体制。“中华民国之宪法.由国会制定”。

(3)从社会近代化的角度指出《临时约法》的进步意义。从中国民族资产阶级本身和当时国内外的其他条件,分析《临时约法》未能得以实施的原因。

(4)从政治文明的角度,指出17—20世纪初人类社会的发展趋势。