改革、变法会带来社会生活的变化。阅读下列材料:

材料一 (商鞅法令)行之二岁,秦俗日败。故秦人家富子壮则出分,家贫子壮则出赘。借父攫钮(指农具),虑有德色(指脸上显出给父亲恩德的表情);母取箕帚,立而谇语(指恶语相加)。……其慈子耆利(指爱自己的孩子、贪求财利),不同禽兽者亡几耳。

——汉·贾谊《治安策》

材料二 拓跋宏,这位非常类似二十世纪凯末尔的君王,以无与伦比的魄力,把鲜卑文化抛弃,对于汉文化,以充满敬慕的心情,毫发不遗的全部接受。

——柏杨《白话版资治通鉴》

材料三 在生活方式上,人们出于政府的压力,,穿西服、军服,养成吃兽肉、喝牛奶、喝啤酒之风。

——查常平《明治维新:一半清醒一半醉》

请回答:

(1)据材料一分析,商鞅变法导致社会风气发生了哪些变化?这与商鞅推行的哪些改革措施有关?

(2)据材料二和所学知识,孝文帝“全部接受”汉文化的实质是什么?

(3)据上述材料,商鞅变法、孝文帝改革和明治维新都不同程度上进行了“移风易俗”,分别指出这三次“移风易俗”对社会发展所起的作用。

(4)综合上述材料,请谈谈你对“移风易俗”的认识。

专制社会向民主社会转型是人类文明进步的重要标志。但过程并非一帆风顺。阅读材料,回答问题。

材料一中国近代著名思想家梁启超曾批评这一派说:“知有兵事而不知有民政,知有外交而不知有内治,知有朝廷而不知有国民,以为吾中国所不及者维枪耳,炮耳,船耳,机器耳。”

——曹聚仁著《中国近百年史话》

材料二 1912年初,孙中山、黄兴等为筹措南京临时政府运转经费,积极尝试与日本合办汉冶萍公司和轮船招商局以获得资金,这一举措遭到立宪派张謇、同盟会元老章太炎等人的坚决反对,其理由除国权受损外,更强调此事未交参议院议决,显悖《临时政府组织大纲》。

——侯宜杰著《二十世纪初中国政治改革风潮:清末立宪运动史》

材料三

请回答:

(1)材料一中梁启超批评的“这一派”是哪派?其批判是否有理?为什么?

(2)材料二中张謇等人的行为体现了什么思想?结合所学知识,请从推进现代化角度评价辛亥革命。

(3)依据材料三,指出我国社会主义现代化建设新时期民主政治建设的主要成就。

【历史——20世纪的战争与和平】阅读材料,回答问题。

材料一

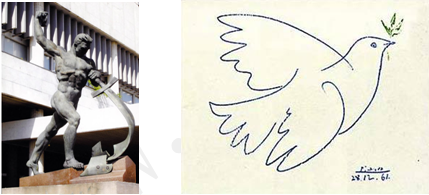

铸剑为犁和平鸽

材料二据美国《外交政策》杂志2010年2月23日报道,尽管人类文明已经进入2l世纪,但国家民族之间的战争冲突却从未完全停止过,从非洲的血腥内战到东南亚的纷乱冲突,全世界目前依然有32处战区,无辜平民通常成为这些战争冲突的最大受害者。

(1)材料一两幅图片反映的共同时代主题是什么?据材料二指出进入二十一世纪这一主题受到哪些危险因素的挑战?

(2)针对危险因素的挑战我国政府应如何应对?

阅读下列材料

材料一 这一时期希腊人的思想、创造、艺术都进入了一个高潮,……这种精神活动的领导及中心是雅典。因为30余年(公元前466年—公元前428年)中,雅典由一位朝气蓬勃思想自由的伯利克里统治着。他立志把被波斯人所蹂躏的城市在废墟中重建起来。雅典现存的名胜古迹中多数是这一次伟大重建的遗物。伯利克里不仅在物质上重建了雅典城,而且复兴了雅典的精神。他不仅召集建筑师和雕刻家,更与诗人、戏剧家、哲学家和教育家是好朋友。

——(美)H·G·威尔士《文明的溪流》

材料二在中世纪,人类意识的两个方面——内心自省和外界观察都一样——一直处于一层共同的纱幕之下,处于睡眠或半醒状态。这层纱幕是由信仰、幻想和幼稚的偏见织成的,透过它向外看,世界和历史上都罩上了一层奇怪的色彩……在意大利,这层纱幕最先烟消云散。

——(瑞士)布克哈特《意大利文艺复兴时期的文化》

材料三在教会的教父们的无数著作中有不少表面的矛盾甚至难解之处。我们崇拜他们的权威,不应使自己追求真理的努力停滞不前。……教父们会有错误是毫无疑问的。即使彼得,教徒中的名人,也曾隐入错误中;圣徒们永远不要人启发岂非错误;教父们自己并不相信他们或他们的同伙永远正确。……读所有这一类著作都要有充分的自由进行批判,而没有不加怀疑地接受的义务,否则一切研究的道路都要被阻塞,后人用以讨论语法和叙述中难题的优秀的智慧就要被剥夺。

——引自人文主义者阿贝《是与否》绪论提要

材料四上帝赋予了人按自己的意志塑造自身的能力,也可以下降为动物,也可以上升到与上帝相似的东西。

——引自人文主义者皮阿《论人的尊严》

材料五 阿尔帕说:“……大多的时候,落在人们头上的幸福或不幸取决于他们自己。”彼特拉克说:“真正高贵并非天成,而是自为的。”

——引自《世界史·中古部分》

请回答:

(1)依据材料一并结合所学知识概述古希腊在“精神”领域所取得的重大成就并分析其成因。

(2)材料一中所说的“纱幕”指的是什么?为什么在意大利最先“烟消云散”?

(3)材料三、材料四和材料五,说明人文主义者极力反对的和提倡的内容。

(4)结合史实扼要评述人文主义思想的进步性。

阅读材料,回答问题。

材料一雅典贵族统治的改变是从梭伦之时开始的。梭伦以整个城邦公社的利益为重,主张不偏不倚的立场。他既痛恨贵族的顽劣,也不愿引发平民的暴动,主张以改革的方式解决平民备受压迫的各类问题。

——《西方文明简史》

材料二有军功者,各以率受上爵;为私斗者,各以轻重被刑。大小戮力本业,耕织致粟帛多者复其身。事末利及怠而贫者,举以为收孥(官奴)。宗室非有军功论,不得为属籍。明尊卑爵秩等级,各以差次名田宅,臣妾衣服以家次。有功者显荣,无功者虽富无所芬华。……为田开阡陌封疆,而赋税平。

——《史记·商君列传》

材料三王安石变法在变法的过程中没有新生力量冒出来,没有推动和支持变法的社会的基础。成功的变法在突破现有体制的时,出现了新生力量,就商鞅变法而言,新生力量就是平民和农民。……王安石各种各样的“新政”都是设计精巧的方案,但是在实践中全都碰了壁,不仅没有实现他当初的设想,反而打乱了社会经济秩序,影响了正常的生产和交易。官员反对新法,因为新法伤害了官员的利益;民众怨声载道,因为民众没有从新法中得到实惠。于是新法必定失败。

——摘自新浪网读书博文《商鞅变法和王安石变法的成败》

(1)根据材料一指出梭伦改革的指导思想。 结合所学知识,从民主政治的角度说明梭伦“改变了雅典的贵族统治”。(4分)

(2)根据材料二,概括商鞅变法中有利于建立公平公正的社会秩序的措施, 并指出其在建立公平公正的社会秩序方面有何不足之处?

(3)梭伦改革和商鞅变法在剥夺贵族特权方面,采取了怎样不同的策略。(2分)

(4)据材料三分析商鞅变法与王安石变法一成一败的核心因素。王安石变法中的“青苗法”是当时非议最大的改革措施,依据材料三谈谈你的理解(2分)

材料一在中国,对science的翻译经历了从“格致”到“科学”的用词变化……明末清初,受古代“格物致知”的影响,时人将“science”音译为“格致”。19世纪中叶后,“研格致,营制造者,乘时而起”,“格致”一词大量使用。19世纪末,梁启超等效仿日本的做法,将“science”译为“从事科学,讲求政艺。”民国初,学界还将science音译为“赛因斯”,意在强调科学的理性精神。

——据《近代汉字术语创制的两种类型》

材料二:

中国的传统文化自汉以来,是以儒学为中心的文化架构,一直被我们认为是世界上最好的文化,但是到了晚清出现千年未有之文化危机……从晚清开始,中国社会就是一个不断重建文化自信心的过程,这种文化自信心的建设包括物质层面、制度层面和精神层面。

——廖保平《铁屋里的大国突围》

材料三

材料四:全国都堆满了干柴,很快就会燃烧成烈火。……我所说的中国革命高潮快要到来,决不是如有些人所谓“有到来之可能”那样完全没有行动意义的、可望而不可及的一种空的东西。它是站在海岸遥望海中已经看得见桅杆尖头的一只航船;它是立于高山之颠远看东方正是光芒四射、喷薄欲出的一轮朝日;它是躁动于母腹之中的快要成熟了的一个婴儿。

——毛泽东《星星之火,可以燎原》

(1)19世纪中叶以后,从“格致”到“赛因斯”,反映中国向西方学习的内容发生了怎样的变化?有何特点?(3分)

(2)据材料二,结合所学知识说明近代中国社会是如何从物质方面、制度方面、精神方面来“重建文化自信心的”。

(3)材料三中孙中山所写的“世界潮流”指的是什么?为顺应潮流,20世纪初孙中山提出了什么重要思想?这一思想的提出和发展对中国革命运动的发展有什么历史作用?

(4)材料四出现的历史背景是什么?在井冈山时期、延安时期毛泽东先后提出哪两大理论?