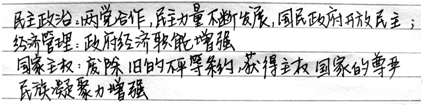

下图是某同学的历史笔记片断,该片断反映的历史主题是

| A.国民革命时期的民主建设成就 |

| B.土地革命时期的民主政治建设 |

| C.抗日战争对中国的现代化影响 |

| D.新中国的民主政治建设背景 |

苏格拉底反对雅典“轮番而治”的直接民主制度,而主张让“那个知道的人”去统治。下列著作进一步阐发了这一思想的是

| A.《理想国》 | B.《十日谈》 |

| C.《路易十四时代》 | D.《纯粹理性批判》 |

葛兆光在《中国思想史》中曾说:“朱熹最重要也是在后世影响最广泛的著作是《家礼》。“朱熹对于自己提倡的理学原则如何进入生活世界是相当注意的,他反复强调这种原则在生活中的实现。”对于朱熹的作用,作者认为

| A.实现了儒学的道德化改造 | B.实现了儒学的世俗化和普及化 |

| C.实现了儒学的政治化和宗教化 | D.实现了儒学的哲学化 |

电视剧《传奇皇帝朱元璋》中有这样一个镜头:朱元璋对孟子异常仇视,命人将孟子的塑像拆掉,撤出圣人庙,并亲自将《孟子》一书删减大半。你认为被删减掉的部分最可能是

| A.民贵君轻说 | B.人性本善说 |

| C.先义后利说 | D.浩然之气说 |

对下图解读正确的是()

| A.中国古代科技一直领先于西方 |

| B.15世纪中西方科技发展趋势出现逆转 |

| C.公元前后中国科技达到最高峰 |

| D.公元前后开始中国科技走向衰落 |

古希腊亚里士多德认为把人类划分为天生的主人和天生的奴隶是天经地义的,他说:“……有些人生来就注定应该服从别人,另有些人生来就注定应该统治别人。”下列与之有类似主张的中国古代思想派别应是

| A.道家 | B.儒家 |

| C.墨家 | D.法家 |