美国一家报刊写道:“对那些富裕的居民来说,中国入世的好处随处可见,进口的奔驰轿车更加便宜,沃尔玛的商品更加丰富,但也并非都是赢家,对那些靠政府保护出售农产品的农民来说,生计有可能变得艰难。”作者认为入世可能

| A.扩大中国的贫富差别 | B.增强居民的社会购买力 |

| C.冲击中国的落后产业 | D.加快中国的产业结构调整 |

新中国成立以来,我国在确立社会主义计划经济体制和建立社会主义市场经济体制的过程中,“非公有制”经济的地位在不断地变化,由“合理调整工商业”到“对资本主义工商业进行社会主义改造”,再到“作为社会主义公有制经济的补充”,最终发展“成为我国社会主义市场经济的重要组成部分”。这一过程主要反映了()

| A.社会主义市场经济体制是逐步建立起来的 |

| B.国家逐渐放松了对经济的宏观调控 |

| C.改革开放加快了经济体制的变革 |

| D.社会主义经济体制在改革中不断创新和发展 |

下图是新中国改革开放以来恩格尔系数(指食品支出总额占个人消费支出总额的比重)变化情况,这一变化趋势主要说明()

| A.中国粮食生产呈下降趋势 |

| B.居民消费的粮食越来越少 |

| C.我国居民生活质量越来越高 |

| D.居民消费能力不断下降 |

台湾领导人马英九在2010年8月的一次讲话中提出:“(解决两岸关系)我觉得最好的办法,就是争取最好的办法,就是争取足够长的历史阶段,让双方进行深度的交流,双方真正找出求同存异、共创双赢之路。”马英九这一主张的实质应该是()

| A.在维持两岸现状前提下,谋求两岸关系和平发展 |

| B.拒绝两岸统一,坚持“台独”立场 |

| C.反对台湾独立,促进国家统一 |

| D.积极开展两岸对话,谋求国家统一 |

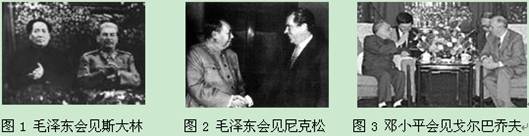

观察下列同新中国外交政策相关的图片,这些图片表明()

| A.中国政府始终贯彻同美苏和平共处的政策 |

| B.冷战时期美国和苏联在战略上都需要中国 |

| C.外交政策要根据国际形势的变化不断调整 |

| D.中国政府对外始终奉行不结盟的外交政策 |

喻大华在《道光皇帝》一书中认为:“我们学习历史,是站在今天看过去,这最容易犯两个错误:一、拿今天的标准衡量前人,不理解前人的艰辛。二、由于已经知道了结果,就很容易做‘事后诸葛亮’,从而苛求前人。”下列表述中,符合上述观点的是()

| A.只能用今天的视角评价历史 | B.要结合时代背景评价历史 |

| C.尊重历史,肯定前人的任何选择 | D.历史存在修改的可能 |