工资是收入分配的重要形式,合理的工资制度对社会发展具有重要意义。阅读材料,回答问题。

材料一 上海六个工人家庭中未成年子女收入的总数和百分比

| 家庭工资总数 |

子女工资(子女数) |

子女占家庭工资比(%) |

家庭盈亏 |

除去子女工资后家庭盈亏 |

| 296.20 366.12 418.10 657.80 678.33 720.52 |

86.10(1) 160.55(2) 257.60(2) 41.36(1) 34.95(1) 91.56(1) |

29.0 43.85 61.6 6.2 5.1 12.6 |

-13.72 +15.67 +76.78 +56.85 -29.23 +110.08 |

-99.82 -144.89 -180.82 +15.49 -64.18 +18.52 |

| 平均 |

84.01 |

19.7 |

+36.07 |

-75.95 |

——据丁同力、周世述:《上海工厂工人之生活程度》(1931年)整理

材料二 高速度工业化所采取的形式是猛烈压缩工人和农民的消费来实现“原始积累”,正像资本主义原始积累是以加剧人民贫困为基础的。但是,除了得到大规模外援的情况外,任何加速积累,只有通过增加生产者没有消费掉的那一部分社会剩余产品,才能实现。不论这种现象是在哪一种社会里出现,情况总是这样。这完全不是什么资本主义所固有的特点。

——曼德尔《论马克思主义经济学》

材料三 罗斯福在要求国会通过《工业复兴法》时解释说:“如果每个公平竞争的企业雇主同意付给工人高工资实行短工时的话,就不会伤害任何雇主……这比失业和低工资强的多,人们有了钱会去购买更多的产品。”

材料四 50年代 “工资条”是用手写的,工资条上只有工资总额一项。……到了上世纪90年代,工资条上有了“绩效工资”, “菜篮子”、高原补贴、艰苦补贴、高温补贴、取暖补贴等项目。……

——新华网北京2009年9月8日《工资条里的新中国六十年》

请回答:

(1)南京国民政府时期,政府和民间组织为禁止或减少使用童工做了很多努力,但效果不佳。结合材料一,分析这一情况出现的原因?

(2)苏联长期实行低工资政策。结合材料二,分析苏联实行这一政策的原因,并结合所学知识,分析这一政策对苏联经济发展的影响。

(3)你是否认同材料三中罗斯福的解释,简要说明理由。

(4)依据材料四,90年代与50年代相比,职工工资发生哪些变化?结合所学知识分析变化的经济背景。

概括归纳鸦片战争后,面对中国社会的深刻变化,中国各种政治力量的思想特点,并分析造成这种特点的原因。

现代化是一个国家由农业社会向工业社会转化的过程,它是核心就是经济上的工业化,政治上的民主化。

据此回答:

(1)你认为在中国实现现代化,其必备的前提条件是什么?

(2)中国现代化运动第一次大规模实践是由地主阶级中一个派别进行的,其指导思想是“中学为体,西学为用”。你认为这一实践的积极作用和失败的根本原因是什么?

(3)在现代化的探索方面,从政治现代化的层面看,戊戌变法和辛亥革命各自的独特贡献是什么?

(4)新中国成立后的“三大改造”和“一五”计划完成,奠定了现代化的初步基础。之后中国共产党领导人民历经艰辛,最终找到了一条实现中国现代化的正确道路。这条正确道路的内涵是什么?从中你得到了哪些启示?

阅读下列材料

材料一: 唐大宗说:……以天下之广,四海之众,千端万绪,须合变通,皆委百司商量,宰相筹画,于是稳便,方可奏行。岂得以一百万机,独断一人至虑也。且日断十事,五条不中,中者信善,其如不中者何?以日断月,乃至累年,乖谬既多,不亡何待?

材料二:明大祖说:自秦始置丞相,不旋踵而亡。汉、唐、宋因之,虽有贤相,然其间所用者多有小人,专权乱政。我朝罢相,设五府、六部……,分理天下庶务,彼此颉颃不敢相压,事皆朝廷总之,所以稳当。

请回答:

(1)唐太宗与明太祖在制度设置上看法有何不同?

(2)唐太宗认为“稳便”的途径是什么?明太祖认为“稳当”的方法是什么?

(3)根据材料,你认为唐太宗与明太祖的看法从根本说是否矛盾?从制度角度说明你的认识。

阅读下列材料

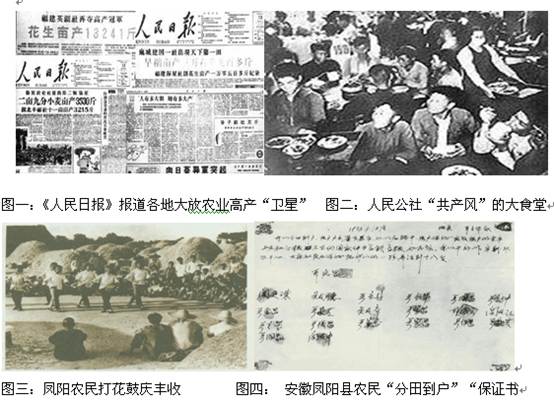

农民,农业和农村问题,在我国历史发展的不同阶段有不同的内容.下列四幅图片反映了20世纪50年代末期到70年代我国农村的变化.认真读图片,结合所学知识回答下列问题

请回答:

(1)从图一和图二看,当时在农村掀起了什么运动?当年的中国出现了什么重大失误(3分)

(2)从图三和图四的信息看,当时农村实行了什么制度?它的实施有何意义?(4分)

(3)结合以上农村的重大变革,你认为从中应该汲取那些经验教训?(6分)

阅读下列材料:

材料一、长期的内战和干涉对有关的所有党派都是一场灾难。它使从波罗的海到太平洋沿岸的俄国农村的土地荒废,使俄国人民大批死于战祸、饥饿和疾病。同样严重的是新成立的苏联与西方世界之间的关系恶化了。苏联领导人怀有的“被资本主义包围”这种马克思主义的担心进一步加深,而西方政治家则对1919年建立的共产国际的无用的宣言过于认真。这种相互的不信任既深刻又持久,因此毒化了随后十年的国际关系。——《全球通史》

材料二、注重实际的列宁认识到让步是不可避免的——因而于1921年采取了新经济政策,这一政策允许局部的恢复资本主义,尤其在农业和贸易方面。……对列宁来说,新经济政策并不意味着社会主义在俄国的结束,而是暂时的退却,“后退一步是为了前进两步”。——《全球通史》

材料三、1922年4月,包括苏俄和德国在内的国际经济会议在意大利热那亚召开。根据列宁指示,苏俄代表团出席会议的基本任务是:在维护国家主权、坚持平等互利的基础上努力发展同资本主义国家的正常贸易和经济合作。会议期间,协约国拒绝了苏俄的建议。但苏德双方签订了《拉巴洛条约》。条约规定立即恢复两国的外交关系并按最惠国待遇的原则发展两国的经济关系等。——《全球同时》

请回答:

(1)依据材料一并结合所学知识,分析当时的苏俄面临着怎样的内外形势。造成这种状况的主要原因是什么?

(2)结合所学知识,如何理解材料二中新经济政策意味着“后退一步是为了前进两步”?

(3)结合材料一,概括说明材料二、三中列宁及布尔什维克党的内外政策对苏俄(苏联)的重大意义。

(4)材料二、三中列宁制定政策的依据是什么?