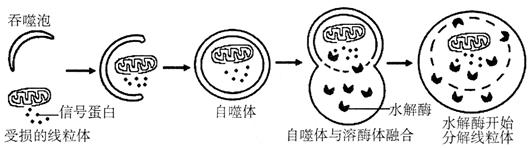

(16分)细胞内受损的线粒体释放的信号蛋白,会引发细胞非正常死亡。下图表示细胞通过“自噬作用”及时清除受损线粒体及其释放的信号蛋白的过程,请据图回答:

(1)吞噬泡的吞噬过程体现了生物膜在结构上具有 的特点。图中自噬体由 层 (不考虑自噬体内的线粒体)。

(2)受损线粒体的功能逐渐退化,会直接影响有氧呼吸的第 阶段。细胞及时清除受损的线粒体及信号蛋白的意义是 。

(3)研究发现人体细胞溶酶体内的pH在5.0左右,由此可知细胞质基质中的H+进入溶酶体的运输方式是 。

(4)图中水解酶的合成场所是 。自噬体内的物质被水解后,其产物的去向是 ,由此推测,当细胞养分不足时,细胞“自噬作用”会 (增强/减弱/不变)。

现有人的成熟红细胞、人的口腔上皮细胞、蛙的红细胞、鸡肝研磨液等生物材料及相关用具,请根据以上材料,完成下列实验设计并分析有关问题。

(1)为获得纯净的细胞膜,应选取上述材料中的______________做实验。选用该材料的原因是它____________。

(2)将选取的上述材料放入___________中,由于_______作用,一段时间后细胞将破裂。

(3)科学家将该膜结构中的磷脂分子提取出来,铺在水面上,测得磷脂占有面积为S,那么该细胞膜的表面积约为________。

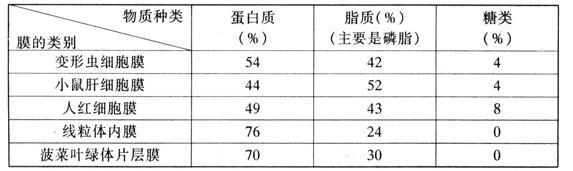

(4)通过有关方法,测得多种膜的化学成分,如下表:

表中数据显示,细胞膜与细胞器膜的化学物质组成上的共同点是: ;主要区别是:__________。

(5)有人发现,在一定温度条件下,细胞膜中的磷脂分子均垂直排列于膜表面。当温度上升到一定程度时,细胞膜的磷脂分子有75%排列不整齐,细胞膜厚度变小,而膜的表面积扩大,膜对离子和分子的通透性提高。对上述实验现象合理的解释是: 。

瘦素是动物脂肪细胞分泌的一种蛋白质激素,机体脂肪储存量越大,瘦素分泌越多。下丘脑的某些细胞接受到瘦素信号后,机体能通过复杂的神经内分泌网络调节摄食行为。

(1)脂肪是细胞内良好的 物质,与糖类相比,脂肪分子中氧的含量 。

(2)组成瘦素的基本单位是 。在核糖体中合成的瘦素蛋白,必须通过 、 进行加工和运输才能分泌到细胞外,随血液运送到全身各处。下丘脑中的靶细胞通过 来识别瘦素。

(3)现有两类患肥胖症的小鼠,A 类小鼠肥胖是瘦素受体基因缺陷所致,B 类小鼠肥胖原因未知。分析以下实验:

| 组别 |

处理措施 |

正常饲喂一段时间后的实验结果 |

| 1 |

正常小鼠与A 小鼠连体共生 |

正常小鼠摄食量明显减少,A 小鼠无变化 |

| 2 |

正常小鼠与B 小鼠连体共生 |

正常小鼠无变化,B 小鼠摄食量略微减少 |

| 3 |

A 小鼠与B 小鼠连体共生 |

A 小鼠无变化,B 小鼠摄食量明显减少 |

(注:连体共生即通过手术使两只小鼠的血液循环贯通)

①根据实验结果推测,连体前A 小鼠体内瘦素的含量比正常小鼠 ,B 小鼠肥胖的原因最可能是 。

②为排除手术对实验结果的干扰,可增设一组处理措施为 的对照实验。

使用染色剂染色是生物学实验常用的方法,某同学对有关实验做了如下归纳:

| 实验 |

观察对象 |

染色剂 |

实验结果 |

| ① |

花生子叶细胞的脂肪颗粒 |

苏丹Ⅲ |

脂肪颗粒被染成橘黄色 |

| ② |

人口腔上皮细胞中 DNA和RNA的分布 |

吡罗红甲基绿 |

细胞内染成绿色的面积显著大于染成红色的面积 |

| ③ |

人口腔上皮细胞中的线粒体 |

健那绿 |

线粒体呈现蓝绿色 |

| ④ |

洋葱根尖分生组织细胞的 有丝分裂 |

龙胆紫 |

间期细胞不着色, 分裂期细胞染色体着色 |

(1)上述实验结果的归纳,正确的有_______(实验序号)。

(2)实验②和实验④在染色之前,都使用了一定浓度的盐酸处理。其中,实验②用盐酸可改变 的通透性,加速染色剂进入细胞;实验④用盐酸与酒精混合,对材料进行 处理。在两个实验操作中,都要注意盐酸的浓度、处理材料时的温度和______。

(3)健那绿使线粒体着色与线粒体内膜的酶系统有关。线粒体内膜上的酶主要催化有氧呼吸的第______阶段反应,该阶段反应发生的物质和能量变化是 。

【生物-选修3:现代生物科技专题】(共15分,除标注外每空2分)科学家对鼠源杂交瘤抗体进行改造,生产出效果更好的鼠人嵌合抗体,用于癌症治疗。下图表示形成鼠人嵌合抗体的过程,据图回答下面的问题。

(1)改造鼠源杂交瘤抗体,生产鼠人嵌合抗体,该抗体的化学本质是 ,属于 (生物工程)的范畴。

(2)图示过程是根据预期的 ,设计 ,最终必须对 进行操作。

(3)经过改造的鼠人嵌合抗体,与鼠源杂交瘤抗体相比较,突出的优点是 (从免疫角度考虑)。

(4)上述过程中对科学家来说难度最大的是 。

(共14分,除标注外每空1分)几种性染色体异常果蝇的性别、育性等如图所示。

(1)果蝇是遗传学最常用的实验材料,因其具有 的优点(至少答出两点)。染色体变异包括结构变异和数目变异,其中后者又分为两种情况: 和 。

(2)杂合红眼雌果蝇(XRXrY)最多能产生XR、XRXr等共 种类型的配子。该果蝇与白眼雄果蝇(XrY)杂交,子代中白眼雌果蝇的基因型为 。

(3)用黑身白眼雌果蝇(aaXrXr)与灰身红眼雄果蝇(AAXRY)作亲本杂交得到F1,F1雌雄果蝇相互交配得到F2,F2中灰身红眼雌果蝇所占比例为 ,F2果蝇自由交配得到F3,F3中红眼:白眼= 。

(4)用红眼雌果蝇(XRXR)与白眼雄果蝇(XrY)为亲本杂交,在F1群体中发现一只白眼雄果蝇(记为“M”)。M果蝇出现的原因有三种可能:第一种是环境改变引起表现型变化,但基因型未变;第二种是亲本果蝇发生基因突变;第三种是亲本雌果蝇在减数分裂时X染色体不分离。请设计简便的杂交实验,确定M果蝇的出现是由哪一种原因引起的。

实验步骤: 。

结果预测:Ⅰ.若 ,则是环境改变;

Ⅱ.若 ,则是基因突变;

Ⅲ.若 ,则是减数分裂时X染色体不分离。