阅读材料,完成下列各题。

材料一 后(武则天)欲以武三思为太子……二人(狄仁杰与王方庆)同辞对曰:“……姑侄与母子孰亲?陛下立庐陵王(武则天儿子李显),则千秋万岁后常享宗庙;三思立,庙不袱(新死者附祭于先祖)姑。”后感悟,即日遣徐彦伯迎庐陵王于房州。王至,后匿王帐中,召见仁杰语庐陵事。仁杰数请切至,涕下不能止。后乃使王出,曰:“还尔太子!”

——《新唐书·狄仁杰传》

材料二 中华民国建立之初,孙中山提出“合汉、满、蒙、回、藏五族国民,合一炉以冶之,成为一大民族”;南京临时政府将象征“五族共和”的五色旗作为国旗;在国家统一基础之上容纳中国各民族的“中华民族”观念初步形成。

1934年,中国共产党在《中国人民对日作战的基本纲领》中提出:“中国人民只有自己起来救自己——中国人民唯一自救和救国的方法,就是大家起来武装驱逐日本帝国主义,就是中华民族武装自己。”此后进一步指出“中国是一个多民族的国家,中华民族是代表中国境内各民族之总称”。于是“中华民族”概念完全明确了。

——摘编自王希恩《全球化中的民族过程》

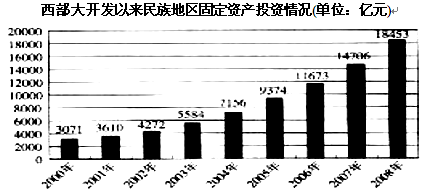

材料三 中国的少数民族公民不仅平等地享有宪法和法律规定的所有公民权利,还依法享有一些特殊的权益保障。……2000年实施西部大开发战略以来,国家把支持少数民族和民族地区加快发展作为西部大开发的首要任务。

(1)结合所学知识,分析材料一中使武则天“感悟”的历史因素。

(2)概括材料二中关于民族问题的两种主张,结合所学知识分析其进步意义。

(3)材料三体现的我国处理民族问题的原则是什么?上述材料反映了我国民族关系的演进趋向,论述其对中国历史进程的重大影响。

阅读材料,回答下列问题。

材料一:亚历山大二世在1861年3月1日颁布废除农奴制的法令……这是俄国历史上的一个重大转动,甚至比美国历史上1863年的《解放宣言》更重大。在美国,《解放宣言》仅关系到少数黑人,而在俄国,废除农奴制的法令涉及到占压倒多数的人口。解放农奴的影响是如此深远,以致其他一系列改革证明是不可避免的……这些发展意味着1914年的俄国比起1825年的十二月党人时的俄国更与欧洲相似得多。然而,这些不断增长的相似之处不正如斯拉夫派所警告的,引起了俄国社会中的某些分裂和冲突 。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料二:1861年改革使斗争空前激烈,俄罗斯站在一个十字路口;它是把西方模式作为“现代化的普适道路”而遵循前进,还是找一条“俄罗斯特殊性”之路?这就是上经后半个世纪展开在俄罗斯大地上的基本事态……

——钱乘旦《现代化的特殊性道路》

(1)结合所学知识说明材料一中俄国与欧洲“相似”的表现并阐释这种“相似”说明了什么?

(2)农奴制改革 是

是 如何体现“俄罗斯特殊性”的?这种“特殊性”对人类历史产生了怎样深远的影响?

如何体现“俄罗斯特殊性”的?这种“特殊性”对人类历史产生了怎样深远的影响?

(15分)

阅读下列材料,回答问题。

材料一长时期以来,军政和绝大部分公民把意大利战争和埃及战争的英雄人物第一执政当作偶像来崇拜,都齐声祝愿他能有一个同他的名望和同法国的伟大相符的称号。……大家感到他有一个国家最高元首的称号是顺理成章的,因为他实际上已扮演了这样的角色。……要说是皇帝篡夺了金銮宝座,那么我们可以说,他身边的同谋比善于导演喜悲剧的所有暴君都多,因为四分之三的法国人都参与了他的阴谋。

——(法)康斯坦《回忆拿破仑》

材料二美国独立战争胜利后,华盛顿严厉拒绝了部下推举他做国王的请求。他说“我认为这个请求孕育着可能使我国遭受最大灾难的阴谋。假如我没有利令智昏、自欺欺人的话,你就不可能找到一个比我更不同意你的阴谋的人。”1796年,64岁的华盛顿在第二届总统任期结束时急流勇退,辞职回家不当终身总统。

(1)依据材料一,概括促成拿破仑称帝的因素。材料二表明华盛顿拒绝称王,其个人原因何在?美国独立后,华盛顿为美国的民主政治建设做出了哪些重要贡献?(11分)

(2)综上所述,拿破仑和华盛顿对本国历史发展所起的共同作用是什么?(4分)

(15分)

阅读下列材料,回答问题。

材料一美国学者斯派克曼指出:“谁控制了边缘地带,谁就控制了欧亚大陆;谁控制了欧亚大陆,谁就掌握世界命运。”这里的“边缘地带”几乎包括了整个中东地区。

材料二“二战”以后,中东地区的国家一度分成了 两个壁垒森严、阵线分明的集团:苏联支持的埃及(1974年以前)、叙利亚、黎巴嫩、民主也门等国;美国支持的以色列、土耳其、科威特、伊朗(1979年以前)、沙特阿拉伯等国。

两个壁垒森严、阵线分明的集团:苏联支持的埃及(1974年以前)、叙利亚、黎巴嫩、民主也门等国;美国支持的以色列、土耳其、科威特、伊朗(1979年以前)、沙特阿拉伯等国。

材料三第四次中东战争后,埃及总统萨达特在尼罗河畔休息时,一直冥思苦想;考虑如何尽早收复西奈半岛的广阔国土。在反思了整个中东战争之后,他突然意识到问题的症结也许就在于阿拉伯人和扰太人之间从一开始就没能建立起最起码的信任——整整两代人受到的教育都是要把对方作为不共戴天的敌人。

材料四 2004年,为报复哈马斯集团制造的一系列自杀性爆炸袭击,以色列炸死了哈马斯精神领袖亚辛和新领导人兰提斯。哈马斯表示:一定要为两位领导人报仇:随后哈马斯对以色列军民发动了一系列袭击,而这种互相报复的行动,在 中东地区已经成为难以解开的怪圈。

中东地区已经成为难以解开的怪圈。

(1)结合材料一,说明美国等大国插手中东地区的主要目的是什么?根据材料二,说明二战以来为何中东地区形势更加复杂?从材料三看出埃及总统萨达特认识到了中东地区冲突出现的原因,为此他的政策作了什么调整?(6分)

(2)结合上述材料,请你归纳阻碍中东和平进程的因素有哪些?(3分)请设计一个解决的方案。(6分)

(15分)

阅读材料,回答问题。

材料一洛克提出实行法治原则,防止专制独裁的统治。要求在法律面前人人平等,而且,这些法律的最终目的且唯一的目的是为人民谋福利。洛克提出了著名的分权理论。他把国家主权分为三种,即立法权、行政权(有的称执行权)和对外权(有的称联盟权)。立法权是国家的最高权力,由民选的议会来掌握。在君主制国家中,两种权力(行政权和对外权)应联合在一起,委托于君主。但行政权和对外权必须从属于立法权,君主必须服从民选的议会。

材料二洛克只注意到立法权应当同行政权严格地区别开来,却没看到司法权也是应同行政权相对立的。行政、司法不分,这是究政制度理论中最忌讳的一种形式。

(1)据材料一,洛克主张建立的是什么形式的政治体制?指出洛克提出这些主张的现实目的是什么?中国唐代的权力分配与洛克的主张是否一致?简要阐述你的理由。(9分)

(2)据材料四,洛克的分权理论有什么欠缺?近代哪个国家在政治体制建设中弥补了这种欠缺?这个国家实践的是哪个启蒙思想家 的什么理论?(6分)

的什么理论?(6分)

(15分)

阅读下列材料,回答问题。

隆庆六年(1572年),张居正出任内阁首辅。在经济方面改革赋役制度,于万历九年(1581年)在全国推行一条鞭法。

据《明史·食货志》记载:“一条鞭法者,总括一州县之赋役,量地计丁,丁粮毕输于官。一岁之役,官为佥募。力差,则计其工食之费,量为增减;银差,则计其交纳之费,加以增耗。凡额办、派办、京库岁需与存留,以及土贡方物,悉并为一条,皆计亩征银,折办于官,故谓之一条鞭。”

与原来的赋役制度相比,一条鞭法有如下的几个特点:

首先,赋役合 并征收。即“总括一州县之赋役”,“悉并为一条”。明初的赋役制度,在田赋方面有夏税,有秋粮;在役法方面,有里甲,有均徭,有杂役,而且役目繁多;还有土贡方物等的征派。一条鞭法除繁趋简,使民人易于知晓,“里胥无由飞洒,奸豪无从规避”。

并征收。即“总括一州县之赋役”,“悉并为一条”。明初的赋役制度,在田赋方面有夏税,有秋粮;在役法方面,有里甲,有均徭,有杂役,而且役目繁多;还有土贡方物等的征派。一条鞭法除繁趋简,使民人易于知晓,“里胥无由飞洒,奸豪无从规避”。

其次,将部分丁役负担摊入田亩。原来赋与役各有其特定的征派对象,赋由田地出,役向户、丁派。一条鞭法改变了这种传统的征派办法,将部分徭役负担转嫁到田亩中去。即赋税仍按田亩征收,而徭役则由原来的按户、丁征派,改变为按丁、田征派,所谓“通计一岁共用银若干,照依丁、粮编派”。……即令在人口大量逃亡的情况下,明政府仍然可以在一定程度上保证丁银的收入。同时,这种办法对那些无地和少地的农民也可以减少一些负担。

再次,在法定意义上取消力役,实行雇役。……雇役制度的确立,使农民对封建国家的人身依附关系又有了进一步的松弛。

再次,田赋“计亩征银”。赋役征收的货币化,是明代商品货币经济发展的结果,同时又促进了明代后期商品货币经济的进一步发展。

最后,赋役银征收由地方官直接办理。这既减少了赋役征收的层次,提高了征收效率。同时也可以使人民在交纳赋役银时少受一层克扣和剥削。

——一魏千志《明清史概论》,中国社会科学出版社1998年版

(1)据材料并结合当时的国际国内背景,分析一条鞭法推行的原因。(6分)

(2)结合材料分析一条鞭法产生的影响是什么?(9分)