钱穆在《中国历代政治得失》中谈到“政治制度是现实的,每一制度,必须针对现实,时时刻刻求其能变动适应。任何制度,断无二三十年而不变的,更无二三百年而不变的。但无论如何变,一项制度背后的本源精神所在,即此制度之用意的主要处仍可不变,于是每一制度,便可循其正常轨道而发展。此即是此一项制度之自然生长.”下列各项制度的发展演变能够体现上述观点的有( )

①古代中国的丞相制度

②新中国政治协商制度

③雅典的公民大会制度

④西方国家的代议制度

⑤英国的君主立宪制

| A.①②③④⑤ | B.①③④⑤ | C.②③④⑤ | D.②④⑤ |

1875年,郭嵩焘奏称:“西洋立国有本有末,其本在朝廷政教,其末在商贾,造船、制器,相辅以益其强,又末中之一节也……将谓造船、制器,用其一旦之功,遂可转弱为强,其余皆可不问,恐无此理。”这一认识

| A.是中体西用论的具体表述 | B.反映了维新派的政治主张 |

| C.对洋务派思想有所突破 | D.奠定维新变法的思想基础 |

马克思在《中国事件》一文中说:“中国的连绵不断的起义已延续了十年之久,现在已经汇合成一个强大的革命,不管引起这些起义的社会原因是什么,也不管这些原因是通过宗教的、王朝的还是民族的形式表现出来,推动这次大爆炸的毫无疑问是英国的大炮……”该文中所说的“事件”是指

| A.太平天国运动 | B.义和团运动 |

| C.辛亥革命 | D.五四运动 |

一份清末衙门堂审记录中记载,“女子严阿苏,现年十六,与梁海相识月之初……十日,梁遇阿苏于路,因邀同行,为巡士盘获(抓获)”。官:“何时与梁相识?严阿苏:在途中相识,我中意他!”官:“此事汝母知否?”严阿苏:“此不干母亲事,且母亲亦任我自由择配。”……官(斥梁海):“不凭媒妁之言,居然携少女同游,有伤风化。判将分别收押,听候核办。”这表明当时中国

| A.婚姻自由观念蔚然成风 | B.传统纲常礼教开始受到冲击 |

| C.传统婚姻观念根深蒂固 | D.清政府维护男尊女卑的传统 |

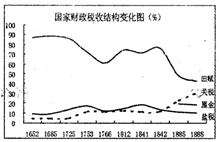

下图为清朝顺治九年(1652)至光绪十四年(1888)国家财政税收结构变化图表(据申学锋《清史研究·清代财政收入规模与结构变化述论》编制)。由此可以推知清朝在此期间

| A.税收总量持续下降表明国力正逐渐衰落 |

| B.经济结构与社会变动促使税收结构变化 |

| C.农民运动迫使政府放弃了财税传统模式 |

| D.外交政策调整使商业税收得以持续增长 |

南宋文人耐得翁在其游记《都城纪胜》中记录南宋临安城:“市肆谓之行者,因官府科索而得此名,不以其物小大,但合充用者,皆置为行。虽医卜亦有职……内亦有不当行而借名之者,如酒行、食饭行是也。”由此记载可知

| A.南宋城市经济仍受政府管理 | B.城市行会组织最早出现在南宋 |

| C.医疗行业比餐饮业地位显著 | D.临安城内已经形成地域性商帮 |