耶鲁大学教授特里芬在1960年提出著名的“特里芬悖论”,它是指如下两难局面:一方面,美国的国际收支不平衡是其他各国储备资产的来源,若美国停止不平衡,势必减少他国的流动性储备;但另一方面,若美国长期不消减国际收支逆差,又会使其他国家对美元的信心下降,因而争相拿本国的美元储备兑换美国政府的黄金。这里特里芬悖论指出的问题意味着

| A.美国清偿能力和机制是与国际对布雷顿森林体系的信心之间存在根本性矛盾 |

| B.美国经济实力愈是强大,该悖论指出的矛盾愈是突出 |

| C.美国享受美元特权是无需支付成本的 |

| D.布雷顿森林体系在19世纪70年代的解体意味着美国金融霸权的终结 |

1949年,毛泽东在《论人民民主专政》一文中指出:“没有农业的社会化,就没有全部的巩固的社会主义。”这说明毛泽东已经认识到( )

| A.只有解决农民土地问题才能促进农业的社会化 |

| B.农业的社会化是建立社会主义社会的首要条件 |

| C.小农经济的分散性不符合社会主义的发展要求 |

| D.要实现社会主义工业化必先完成农业集体化 |

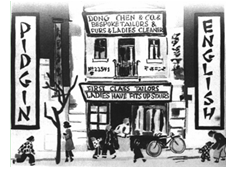

下图是1922年《上海》一书中的弄堂大门,对此理解正确的是()

| A.上海居民的生活已经完全西化 |

| B.反映了近代社会的性质 |

| C.中国传统民居、服饰消失殆尽 |

| D.英语、民主思想广泛传播 |

经济史专家认为中国近代工业发展曾出现三次热潮:19世纪六七十年代,中国资本主义工业兴起;19世纪末20世纪初,民族工业获得初步发展;一战期间,民族工业出现了短暂的春天。这“三次热潮”的相同作用是( )

| A.根本上动摇了传统生产方式和政治制度 |

| B.促进资产阶级民主共和思想广泛传播 |

| C.一定程度上瓦解了中国传统的自然经济 |

| D.为辛亥革命到来奠定了物质和阶级基础 |

有学者这样描述中国近代经济的基本格局:“第一世界已是马达隆隆、汽笛长鸣,是工业文明曙光初现,而第三世界则依然是‘天苍苍,野茫茫,风吹草低见牛羊’,是传统的畜牧业经济,第二世界则是农民面朝黄土背朝天,男耕女织,耕织结合的传统农业经济。”对此理解正确的是( )

①近代工业主要分布在东南沿海

②民族工业占绝对优势

③经济发展存在明显区域差别

④形成均衡发展的经济格局

| A.①② | B.①③ | C.②③ | D.③④ |

“大工业在其发源地继续发展的同时,全世界大工业也已经开始发展,它在大陆上出现了。它的历史不再是英国的历史,它的历史已成为西欧的历史了,后来又成为全世界的历史。”这句话最能体现现代化具有( )

| A.平等性 | B.扩散性 | C.延续性 | D.包容性 |