豚草是原产自北美的植物,其花粉是北京地区主要的过敏原。课外小组的同学对北安河地区路旁的一片闲散地中的豚草及部分植物的种群密度连续进行了五年的调查,结果如表所示(单位:株/m2)。

(1)采用的调查方法是________。

(2)取样的关键除应考虑样方的大小和数量外,还应注意________。

(3)种群密度的计算方法是_________________。

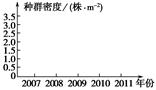

(4)请在图中绘出豚草和灰绿藜种群密度的变化曲线。

(5)如图是某小组的同学在进行龙葵种群密度调查时确定的小样方之一,圆圈表示个体。请将应该计数的圆圈涂黑。

(6)研究种群数量变化的规律有着重要意义。试举一例:________________________。

| 种名 年份 |

2007 |

2008 |

2009 |

2010 |

2011 |

| 豚草 |

0.3 |

0.6 |

1.1 |

1.5 |

2.3 |

| 狗尾草 |

10.0 |

9.2 |

8 |

6.8 |

5.5 |

| 曼陀罗 |

3.0 |

2.1 |

1.1 |

0.3 |

0.1 |

| 龙葵 |

3.0 |

2.0 |

0.4 |

0 |

0 |

| 灰绿藜 |

3.2 |

2.8 |

1.7 |

1.3 |

0.6 |

番茄营养丰富,是人们喜爱的一类果蔬。但普通番茄细胞中含有多聚半乳糖醛酸酶基因,控制细胞产生多聚半乳糖醛酸酶,该酶能破坏细胞壁,使番茄软化,不耐贮藏。为满足人们的生产生活需要,科学家们通过基因工程技术,培育出了抗软化、保鲜时间长的番茄新品种。操作流程如图,请回答:

(1)图中载体质粒的实质是 。在番茄新品种的培育过程中,将目的基因导入受体细胞的方法叫做

(2)从图中可见,mRNAl和mRNA2的结合直接导致了 无法合成,最终使番茄获得了抗软化的性状。

(3)普通番茄细胞导入目的基因后,经③过程形成 ,然后诱导出试管苗,进一步培养成正常植株

|

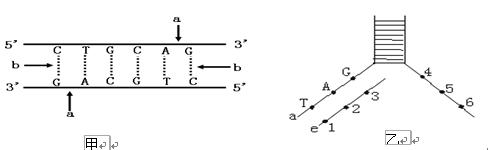

(4)如图甲,获得目的基因后,构建重组DNA分子所用的限制性内切酶作用于图中的 处,DNA连接酶作用于 处。(填“a”或“b”)

(5)如图乙是该目的基因表达过程中的一个阶段,图中3和4的核苷酸相同否?

回答下列有关胚胎工程的问题:

(1)在输卵管内,次级卵母细胞的减数第二次分裂是在 过程中完成的。判断卵子是否受精的重要标志是 。

(2)在哺乳动物的受精过程中,有哪些机制可以防止多个精子卵 。

(3)冲卵得到胚胎之后要进行质量检查,胚胎应发育到 阶段。

(4)在胚胎工程中通过任何一项技术,如 、 、 等技术获得的胚胎,都必须移植给受体才能获得后代。

(5)胚胎干细胞体外培养时需要的条件是 、 、

、 。

某校生物兴趣小组在学习了课本实验“探究酵母菌细胞的呼吸方式”后,想进一步探究酵母菌细胞在有氧和无氧的条件下产生等量CO2时,哪种条件下消耗葡萄糖较少的问题。他们进行了如下实验:将无菌葡萄糖溶液与少许酵母菌混匀后密封(瓶中无氧气),按下图装置实验。当测定甲、乙装置中CaCO3沉淀相等时,撤去装置,将甲、乙两锥形瓶溶液分别用滤菌膜过滤,除去酵母菌,得到滤液1和滤液2。请分析回答:

(1)甲、乙两组的实验变量是 ,实验中需控制的无关变量主要有 。

(2)酵母菌产生CO2的场所是 。 (3)利用提供的U型管(已知滤液中的葡萄糖不能通过U型管底部的半透膜,其余物质能通过)、滤液1和滤液2等,继续完成探究实验:

(3)利用提供的U型管(已知滤液中的葡萄糖不能通过U型管底部的半透膜,其余物质能通过)、滤液1和滤液2等,继续完成探究实验:

实验步骤:

①将 的滤液1和滤液2分别倒入U型管的A、B两侧并

标记;

②一段时间后观察 的变化。

实验结果预测和结论:

①如果 , 则有氧呼吸消耗的葡萄糖少;

②如果 ,有氧呼吸消耗的葡萄糖多;

③ 。

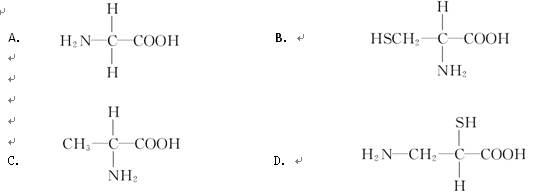

科学家从某人的食糜中发现有如下图所示结构的化合物,那么:

(1)这种化合物叫 ,构成它的基本单位是 。若它在小肠中被水解,则不可能产生的是下列哪种物质? 。

(2)若用组成该化合物的基本单位每种各一个,重新合成新的物质,最多可形成________种。这是由于形成它的基本单位的 不同造成的。

(3)通过实验得知该化合物能与双缩脲试剂发生反应,溶液颜色呈 ,这是由于化合物中含有 (写结构式)的缘故。

(4)现有99个氨基酸(假设它们的平均相对分子质量为100),在细胞的 (细胞器)中,通过 的方式形成了一条环状的多肽链。则其相对分子质量比原来减少了 ,此环状的多肽链含氨基的数量最少是 个,含肽键 个。

将同一植物细胞依次浸于蒸馏水、0.3 mol/L蔗糖和0.5 mol/L尿素溶液中,观察原生质体的体积随时间的变化,结果如下图所示:

(1) ABC中,表示细胞在蒸馏水中的是,表示在0.3 mol∕L蔗糖溶液中的是。

(2)ef段的细胞液浓度变化为。

(3)试简要分析B、C曲线差异的原因:B是因为在0.5mol∕L尿素溶液中的细胞开始时因渗透失水而发生质壁分离,后由于能进入细胞,使得质壁分离后的细胞因吸水而自动复原;C由于不能进入细胞,因此分离后不能发生自动复原。