2011年是“十二五”开局之年,下面是中国青年报的特别报道 《变迁:从“一五”到“十一五” 》的部分主题词摘要

《中国青年报》对从“一五”到“十一五”主题词的概括,反映出我国

①经济建设指导方针出现过“左”倾冒进错误

②经济发展环境经历了从被封锁包围到与世界联系越来越密切的变化

③经济体制经历了从计划经济到市场经济的转变

④对社会主义经济建设规律的认识不断深化

| A.②③④ | B.①②③④ | C.①②③ | D.①③④ |

1992年,中国政府宣布实行分税制改革,组建3个全国性证券公司,调低涉及3371个税目产品的进口关税;物价改革也迈出坚实的一步,国家管理价格的范围由1991年底的737种减少到89种,其中下放给企业定价的有571种。与此直接相关的背景是

| A.以经济建设为中心路线的提出 | B.中国加入世界贸易组织 |

| C.对外开放政策的出台 | D.社会主义市场经济体制目标的提出 |

1953年毛泽东批示:“中国现在的资本主义经济……已经不是普通的资本主义经济,而是一种特殊的资本主义经济,即新式的国家资本主义经济。”其“特殊”、“新式”的原因是

| A.确立社会主义的市场经济体制 | B.确立高度集中的计划经济体制 |

| C.是在公有制领导下的私营经济 | D.实行全行业的公私合营 |

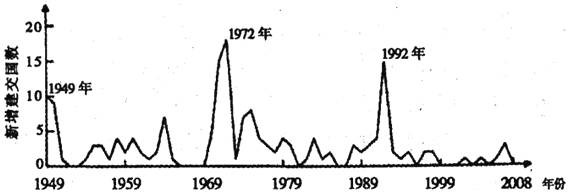

下图是1949—2008年中国与外国建交情况曲线图。在下列各项中,建交最高峰出现的主要原因是

| A.新中国在万隆会议上赢得尊重 | B.新中国恢复在联合国的合法席位 |

| C.中美关系逐步正常化 | D.文化大革命扩大中国的政治影响 |

1947年的最后一天,蒋介石在日记中写到:“本月忧患最深,各方告急与失败之报,几如雪片飞来,蓐食宵衣,兢兢业业,未敢或懈,自省俯仰无愧,信道益笃,成败利钝,一惟听天命而已。”当时造成蒋介石“忧患最深”的主要原因是

| A.人民解放军粉碎了国民党的重点进攻 | B.人民解放军的反攻作战取得节节胜利 |

| C.人民解放军在东北地区发动战略决战 | D.政治协商会议通过有利于人民的决议 |