权力监督与制约是政治领域的重要问题。阅读材料,回答问题。

材料一 中国从西周就开始了权力监督的制度建设。秦汉时期已有大量相关法规,如关于官吏任用与铨选的《置吏律》、关于官吏调任与监察的《效律》和考核官吏为政情况的《上计律》等。唐朝时出现了中国历史上第一部专门的行政法典——《唐六典》,首次以法典的形式为行政监督提供了完备的法律根据。在此基础上,宋朝不仅大量充实各项监察法规,诸多行政制度也体现了权力监督理念,如在人事任用上通过了“避亲法”、“避嫌法”等回避制度约束官员权力。明清两朝也制定了专门的行政法典和比较完善的监察法,对监察考课机关的职掌权限、官员的条件及责任义务等做出详细的规定。

————据白钢《中国政治制度史

材料二 宋英宗欲擢王畴为枢密副使,封驳官钱公辅认为王畴“素望浅”,不宜擢升。英宗不仅不采纳其意见,反而贬钱公辅为滁州团练使。

-------据贾玉英《中国古代监察制度发展史》)

(1)根据材料一概括古代中国权力监督的突出特点。根据材料一、二分析古代中国权力监督的作用与局限。

材料三 在汉代,御史大夫专门行使监督权,其下属御史中丞常驻内宫,专门负责监督王室和宫廷也可以说是监察皇帝的;另一下属御史丞则负责监督政府,不论中央、地方都在内。值得注意的是,御史大夫是宰相的副手,因此,监察权是相权的一部分。……唐代单独设立御史台,其职权限于监察政府,没有监察皇帝和宫廷的权力。但在政府中,仍存在专责监督皇帝的,那就是谏官,谏官由宰相任命。宋朝谏官改由皇帝任命,他们就不再监督皇帝,反过来监督宰相。明代将御史台改为纠(都)察院,专门监察政府。

——摘编自管华《我国古代政治制度的宪法学透视》

(2)据材料三,指出中国古代监察制度的变化趋势,其反映的本质问题是什么?

近代以来的企业家们在中国企业史上积累了宝贵的经验,具有独特的价值和永久的魅力。阅读下列材料:

材料一 1913年张謇任农商总长,先后主持颁布了《公司条例》《公司保息条例》《公司注册规则》等一系列经济法规。他提出:“为今之计,唯有确定中央银行,以为金融基础,又立地方银行,以为之辅;厉行银行条例,保持民业银行、钱庄、票号之信用;改定币制。增加通货。” 张謇在创办实业的过程中,倍感人才的匮乏,发出“临事需人而悔储才之迟”的感叹,所以他提出“父教育而母实业”,“窃维环球大通,皆以经营国民生计为强国之根本。要其根本之根本在教育”。“今日最亟之教育,即救亡图强之教育也”。

——雷巧玲、任培秦、韦林珍著《中国经济现代化史论》

材料二(永利铔厂)厂址选在南京长江北岸的卸甲甸。当时,这里是一片荒无人烟的芦苇滩。永利铔厂在1934年7月破土动工。1937年2月生产出了中国第一批硫酸铵,日产硫酸铵150吨、硝酸40吨,填补了我国基础化学工业的空白。永利铔厂建立后,卸甲甸一带被称为大厂镇。……日军进攻南京,永利铔厂沦陷。范旭东摆脱了敌人的威逼和利诱,毅然率领全部技术人员西迁入川。永利铔厂的一些主要设备被日军拆运到日本。

——陈安吉主编《名人与南京》

材料三阿里巴巴集团主要创始人认为:“如果你想做企业家,想把企业做大,那就该去解决社会问题。”“事实上我觉得每一次的成功,都要感谢这个时代,感谢中国经济的发展”。阿里巴巴的发展吻合了新商业文明的特征…… 2010年3月,淘宝网对外宣布,向全球开放淘宝数据,让合作伙伴和消费者与之共享其海量原始数据。

——习美、李绍钻编著《马云教你创业赚大钱》

请回答:

(1)据材料一,概括张謇有关经济方面的主张。结合所学,指出这一时期民族工业发展的阶段特征。

(2)据材料二指出永利铔厂的历史贡献。结合所学分析该厂创办时期的有利条件。

(3)据材料三,概括“新商业文明”的特征。结合所学,分析导致这一特征的国内经济因素。

(4)综合上述材料,指出近代以来的企业家践行的共同核心价值观。

“重农抑商”是中国古代基本的经济政策,然而中国古代商业在特定时期仍取得长足发展。阅读下列材料:

材料一汉兴,海内为一,开关梁,弛山泽之禁,是以富商大贾周流天下,交易之物莫不通,得其所欲,而徙豪杰诸侯强族于京师。

──司马迁《史记》卷一二九《货殖列传》

材料二(唐代开元十三年)东至宋、汴,西至岐州,夹路列店肆待客,酒馔丰溢。每店肆皆有驴,赁客秉,悠忽数十里,谓之驿驴。南诣荆、襄,北至太原、范阳,西至蜀川、凉府,皆有店肆,以供商旅,远适数千里,不持寸刃。

——《通典·食货七·历代盛丧户口》

材料三明朝中后期,随着江南经济的发展,在交通便利的地方,市镇逐渐兴起。到万历以后,其市镇总数不下200个,其中规模大、功能全的镇至少有160个。这些市镇之间的距离大体在10~30里之内,一般最大距离不超过农家一日舟行往返足以完成买卖的路程。在每个市镇的周围,都有密集的从事小商品生产的村坊和初级集市环绕,这些市镇作为商品集镇,形成一个以水路舟行为基本交通脉络的网状结构。

——摘编自齐涛主编《中国古代经济史》

请回答:

据材料一,概括指出汉代商业发展的基本状况和原因。

结合材料一、二,概括唐代商业与汉代相比有何发展?结合所学知识,列举唐代在商业市场上的新变化。

(3)据材料三,概括指出明朝商业发展的新气象,分析其出现的原因。

(4)综合材料并结合所学知识,概括指出有利于中国古代商业发展的主要因素。(2分)

《20世纪的战争与和平》

第一次世界大战是帝国主义战争,但它也影响到了殖民地半殖民地国家。阅读材料,回答问题。

材料一 1913~1918年英、德、法三国输华货物总值表(单位:两;指数:1913=100)

| 年份 |

英国 |

德国 |

法国 |

|||

| 总值 |

指数 |

总值 |

指数 |

总值 |

指数 |

|

| 1913 |

96 910 944 |

100 |

28 302 403 |

100 |

5 299 517 |

100 |

| 1914 |

105 207 580 |

108.5 |

16 696 945 |

58.9 |

4 951 471 |

93.4 |

| 1917 |

51 989 185 |

53.6 |

—— |

—— |

2 309 160 |

43.6 |

| 1918 |

49 890 293 |

51.5 |

—— |

—— |

1 568 853 |

29.6 |

——周秀鸾《第一次世界大战时期中国民族工业的发展》

材料二 1914年7月底,酝酿已久的第一次世界大战爆发,印度作为英国殖民地,被英国宣布参加对德作战,成了它的兵员、物资和财力的重要供应基地。大战造成的突然变化的形势对印度资本主义和民族运动发展带来双重影响。最初,印度经济和民族运动的发展进程骤然被打断,造成了很大混乱,但不久,客观有利的一面,在印度资产阶级和民族力量的积极利用下开始发挥作用。

——摘编自林承节《殖民统治时期的印度史》

(1)根据材料一,指出1913~1918年英、德、法三国输华货物总值变化的总体趋势。并结合所学知识,分析造成这一现象的主要原因。

(2)根据材料二,指出一战爆发对印度社会造成的直接后果。并结合所学知识,归纳一战客观上对殖民地半殖民地国家民族运动和民族经济的有利影响。

阅读下列材料,回答问题:

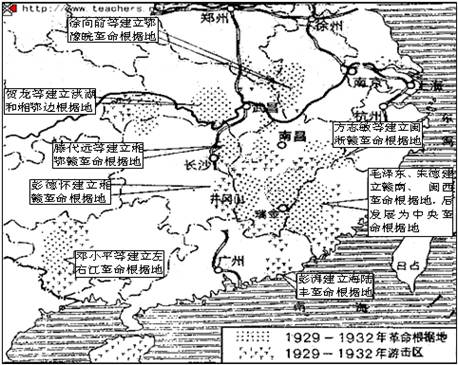

图一 农村革命根据地形势示意图

图二敌后抗日根据地形势示意图

历史地图往往包含了多种多样的信息,试比较图一、图二,提取两项有关革命(抗日)根据地的信息,并结合所学知识予以说明。

阅读材料,回答下列问题:

材料一工业革命以前的传统城市与王权、宗教和安全密不可分……中国农业时代的城市以政治行政管理功能为主,“城”的分量不仅大于“市”的分量,而且“市”的部分明显从属于“城”的部分。这些传统城市都是以绝对权力为基础,通过强制性贡赋等形式来维持城市运行,而现代城市则建立在以交换经济为基础的资源配置手段之上。

——摘编自唐茂华《东西方城市化进程差异性比较及借鉴》

材料二东京,是北宋的都城和最大的商业城市,……在这里,街市首次作为中国都城中的一种主要存在,并发育成为一种机能多样,形态丰富,相当成熟的城市功能要素,在根本上影响到城市整体,导致了中国古代城市在形态,制度及性质作用上的嬗变。商业突破了传统市制在时空上的束缚,城市由封闭走向开放,城市的经济职能空前增加。如果把城墙作为古代城市政治、军事性质的形象代表的话,那么街市就是中国古代城市迈入新时期趋于近代化的典型标志。

——《中国古代城市的发展》

材料三宋朝之后的七百年间,政治中心再次北移,南方的城市发展没有出现卓越的成就,甚至有些城市在战火中被销毁而从此没落(扬州),中国的经济发展远离了南方的商务航运、集市贸易,重新回归至以农业为中心的扩大生产阶段。这个时期,北京作为中国的都城,难以起到以便利的商运、海上贸易、农业生产中心等职能,无法拉动整个中国的商贸经济。并且,政治的集权,商业的官办极大地遏制了商务中心的发展,中国的城市格局趋于固化。虽然出现商帮等团体,但是其和宋朝的集市经济、城市区域中心发展仍有很大的不足。而后的历史中,中国的封建制度显示了强大的稳定性和封闭性,城市的商业功能未能有如此强大的发展,只是因人口和管辖区域的增加而增设行政区域,所以城市人口比例没有太大提高。这一发展的滞后使得中国迟迟无法从农业经济向商品经济转变,最终落后于西方。

——《中国经济增长与古代城市发展》

材料四明清农村……农民已经不再仅仅是在自给自足之余,将自己的农产品拿到市场上出售,而是更多地依赖于市场,通过产品的交换来满足自己的生产和消费。农户在种植粮食作物之外,都普遍开始种植旨在交换的经济作物,如棉花、甘蔗、烟草、荔枝、龙眼乃至经济林木,并开始对农产品进行加工。……一部分农民由于经营有道、扩大生产而成为“上农”,一部分农民则从自耕农下降为佃农、奴仆或雇工。

——《中国经济增长与古代城市发展》

请回答:

(1)根据材料一,概括中国古代城市的主要特点。

(2)依据材料二,说明宋代城市街市的发展带来的影响。

(3)依据材料三,结合所学知识说明宋代以后中国城市发展落后于西方的原因。

(4)据材料四概括指出明清农村的新变化在社会发展中的积极意义。