阅读下面的宋诗,完成后面题。(7分)

郊行

王安石

柔桑采尽绿阴稀,芦箔[注]蚕成密茧肥。

聊向村家问风俗,如何勤苦尚凶饥?

[注]芦箔:养蚕器具,用芦苇编织成的席子或筛子,蚕可在上面吐丝织茧。请对“柔桑采尽绿阴稀”中的“稀”字作赏析。(3分)

答:

这首诗主要运用了什么艺术手法?表达了诗人怎样的思想感情?(4分)

答:

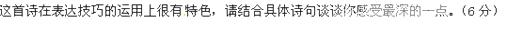

阅读下面这首诗歌,然后回答问题。

宿甘露寺

曾公亮

枕中云气千峰近,床底松声万壑哀。

要看银山拍天浪,开窗放入大江来。

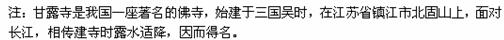

注:乾元二年,李白在流放途中遇赦,回舟江陵,南游岳阳而作此诗。

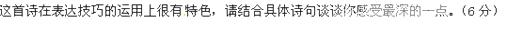

(1)对颈联“云间连下榻,天上接行杯”所运用的表现手法做简要分析。(4分

(2)诗中“雁引愁心 去”一句,有的版本写作“雁别秋江去”。你认为哪一句更妙?为什么(4分)

去”一句,有的版本写作“雁别秋江去”。你认为哪一句更妙?为什么(4分)

山中寡妇

杜荀鹤

夫因兵死守蓬茅,麻苎衣衫鬓发焦。

桑柘废来犹纳税①,田园荒后尚征苗②。

时挑野菜和根煮,旋斫生柴带叶烧。

任是深山更深处,也应无计避征徭。

注:①纳税:缴纳丝税。②征苗:征收青苗税。

(3)诗人在首联生动地刻画出山中寡妇的形象。第二联中用和两个词表现了人民的不堪重负。

(4)诗人在第四联中生发的议论,起到了什么作用?

读下面的词,然后完成下题。(共3小题,8分)

重上井冈山

毛泽东

久有凌云志,重上井冈山。千里来寻故地,旧貌换新颜,到处莺歌燕舞,更有潺潺流水,高路入云端。过了黄洋界,险处不须看。

风雷动,旌旗奋,是人寰。三十八年过去,弹指一挥间。可上九天揽月,可下五洋捉鳖,谈笑凯歌还。世上无难事,只要肯登攀。

(1)依次写出这首词押韵的字。

答:____________________________________________________________________

(2)毛泽东出生于湖南,可这里说“千里来寻故地”,该怎样理解?

答:____________________________________________________________________

(3).摘出这首词写景的句子,并概括所写景物的特点。

答:①写景的句子:________________________________________________

②景物的特点:________________________________________________

阅读下面这首宋诗,然后回答问题。

金陵驿二首(其一)①

文天祥

草合离宫转夕晖,孤云飘泊复何依?

山河风景元无异,城郭人民半已非。

满地芦花和我老,旧家燕子傍谁飞?

从今别却江南路,化作啼鹃带血归。

[注]①这首诗是文天祥被俘后,于祥兴二年(1279)被押赴元都燕京(今北京)途经金陵(今江苏南京)时所作。

(1)对这首诗中语句的解说,不恰当的两项是

| A.首句描写惨淡的夕阳映照着长满衰草的离宫,这一景象暗寓南宋朝廷已如夕阳般沉沦之意。 |

| B.第二句中的“孤云”既是实景也是自比,诗人在故国覆亡之后感到,自己就像那天边飘浮的孤云,再也无所依托。 |

| C.颔联发出了山河依旧、人事已非的感慨,颈联表达家国沧桑之感。这两联中都运用了对比手法。 |

| D.“旧家燕子”是化用唐朝刘禹锡《乌衣巷》中的诗句“旧时王谢堂前燕”,这一句表达了诗人决心以死报国的坚定信念。 |

E.最后两句诗人表示,自己虽被迫离开江南,决无生还的希望,但那忠魂终将回归故乡,体现了哀苦之至的心志。

(2)这是一首抒情言志的诗,它在写法上有何特点?

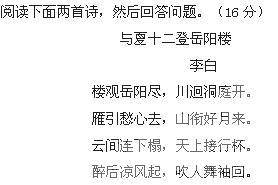

阅读下面这首诗,按要求回答问题。

宿洞霄宫

林逋

秋山不可尽,秋思亦无垠。

碧涧流红叶,青林点白云。

凉阴一鸟下,落日乱蝉分。

此夜芭蕉雨,何人枕上闻?

(1)此诗颔联是写景佳句,请结合诗句从两个角度作具体的赏析。

(2)诗的尾联提到了“芭蕉雨”“ 枕上闻”,这描绘出了什么样的意境?