1911年12月日本《朝日新闻》刊登的一封信写到一旦共和政府建立起来,人民的捐税负担会比现在更重。甚至就这一点而言,共和政府也不可能统治中国。中国面临的最重要问题是如何筹措外债使国家免于破产。”材料表明( )

| A.中国政治民主化缺乏经济基础 | B.日本为干涉中国内政制造舆论 |

| C.实业救国是共和政府必然的选择 | D.中华民国的建立缺乏社会基础 |

民国时期,在社交礼仪上逐渐用西方的握手、鞠躬取代跪拜礼,称呼上用“先生”“同志”取代“老爷”“大人”。这一变化在本质上体现了()

| A.近代化的趋势 | B.自由平等精神 |

| C.西学在中国的发展 | D.“中学为体,西学为用” |

维新运动期间,一位英国人到中国来。此时他能够()

①.到北京观看中国人拍的电影②.到重庆租赁土地开设工厂

③.在上海阅读《时务报》④.到广州吃西餐

| A.①②③ | B.①②④ | C.②③④ | D.①③④ |

我国对外开放的体系是()

| A.沿海开放城市—经济特区—沿海经济开放区—内地 |

| B.经济特区—沿海开放城市—沿海经济开放区—内地 |

| C.沿海经济开放区—沿海开放城市—经济特区—内地 |

| D.沿海开放城市—沿海经济开放区—经济特区—内地 |

我国第一批开放的经济特区是()

| A.深圳、香港、海南、珠海 | B.深圳、汕头、海南、珠海 |

| C.深圳、厦门、海南、珠海 | D.深圳、厦门、汕头、珠海 |

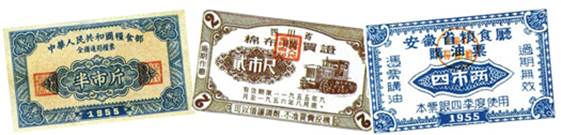

新中国成立后的一段时间里,许多生活必需品要凭票供应(见下图),即政府对粮食、棉花、食用油等采取统购统销政策。对这一政策的理解,不正确的是()

| A.保证了人民基本生活物资的需要 |

| B.是在物资比较丰富的条件下实行的 |

| C.缓和了生活必需品的购销矛盾 |

| D.在当时起到了比较积极的作用 |