阅读下列材料,回答问题。

材料一 明中叶以后,手工业和商业的发展促进了城市经济的繁荣……东南沿海的广州、漳州、福州、宁波等地,既是对外贸易的港口,又是商业都会……最繁荣的江南地区形成了五大手工业区域,即松江的棉纺织业、苏杭的丝织业、芜湖的浆染业、铅山的造纸业和景德镇的制瓷业……隆庆万历年间,苏州“大户张机为生,小户趁织为活”。

——朱绍侯主编《中国古代史·下册》

材料二 1840年起至1930年间,中国共开放77个城市作为通商口岸,通商口岸是中国近代史上的特殊产物。就通商口岸与中国近代史关系,不同的观察视角会有不同的评价。毛泽东认为,帝国主义利用通商口岸为基地,造成“买办的和高利贷的剥削网”,培养出为帝国主义服务的“买办阶级和商业高利贷阶级”,便利其剥削广大中国农民。

材料三 英国开始工业革命后,就业机会较多。在“向外吸引劳动力”的政策支持下,英国外来移民也逐渐增多,大量涌向城市,促进了英国城市化。……到了1860年,城市化程度提高,来自全世界的人才涌入英国的城市,有德国人、瑞士人、法国人、希腊人和犹太人等,他们一般前往城市,特别是伦敦等大城市。这些人带来了先进的科学技术和熟练的工作经验,带动了英国的城市化。

(1)依据材料一,指出明清时期我国城市经济发展的新特点。

(2)根据材料二,指出毛泽东是从什么视角(运用什么史观)来观察近代通商口岸的影响的。试分别从全球史观和文明演进的视角来评价通商口岸。

(3)结合材料三,分析19世纪中期推动英国城市化的因素有哪些。

(4)依据以上材料并结合所学知识,指出19世纪上半期影响中英两国城市化的主要因素有什么不同,这种不同因素对我国现阶段的城市化有何启示。

阅读下列材料,回答问题。

如果(公民)大会通过了某项议案,那么这一议案就成为所有公民必须遵循和执行的法律。……其中的一些重要法律要委托大会秘书刻碑存证。碑文的开头必然是“议事会和人民议决”,或仅仅是“人民议决”,……雅典民主政权机关的运作机制和操作程序,以及不同构成单位之间的整合关系只是依赖这些法律才得以存在和运行的。

——《世界历史十五讲》

请回答:

(1)材料划线部分的内容反映了雅典民主政治的什么特征?

(2)依据材料并结合所学,概述雅典民主政体包含哪些政权机构?根据材料指出雅典民主政权机关的存在和运行靠什么来维系?

阅读下列材料,回答问题。

材料一嬴政统一六国后,自称“始皇帝”(注:古代,人们称祖先或神明为“皇”,“帝”是人们想象中主宰万物的最高天神),并规定:“后世以计数,二世三世至于万世,传之无穷。”皇帝之下,有由三公(丞相、御史大夫、太尉)九卿组成的中央政府。三公分掌国家政务,互不相属,互相牵制。

(1)据材料一指出,秦朝是怎样强化君权的?

材料二以天下之广、四海之众,千端万绪,须合变通,皆委百司商量、宰相筹划,于事稳便,方可奏行。岂得以一日万机,独断一人之虑也。

——《贞观政要·政体》

(2)基于“于事稳便”的考虑,唐朝实行了什么政治制度?据材料并结合所学知识指出其作用。

材料三本朝鉴五代藩镇之弊,遂尽夺藩镇之权,兵也收了,财也收了,赏罚行政一切收了,州郡遂日就困弱。……靖康之役,虏骑所过,莫不溃散。

——朱熹《朱子语类》

(3)材料三中北宋“尽夺藩镇之权”中“财也收了,赏罚行政一切收了”的具体措施指哪些?材料三作者对此看法如何?

法制是人类共有的精神财富,是社会进步的重要标志。阅读下列材料:

材料一中国法典的缘起与(罗马)查士丁尼法典的组成方式有相同之处……限制《中国法典》之外的出版物的发行(政府除外),罗马亦是如此:两国都各自以公告、律令和诏书等形式立法,还有诸如过继、家庭财产共同占有关系等都有相同之处。

——田涛《西方人眼中的中国法律接触与碰撞》

材料二新兴地主阶级反对奴隶主贵族垄断法律,坚决要求把成文法律公布出来,以保护他们的私有财产和其他权利。汉文帝接受贾谊的“儒家‘兴礼乐’,更新秦朝法律,‘刑不上大夫’”的建议。汉律规定,对普通人犯随时逮捕,对有贵族官僚身份的人犯,如需要逮捕的,必须先奏请皇帝批准,逮捕后不加刑具,以示宽容。刘邦时,法令规定商人“不得衣丝乘车”,吕后、惠帝时规定“市井子孙不得为官吏”。

——据李小兵《中国古代法律制度》整理

材料三公元前3世纪左右,平民在法律上已取得与贵族平等的地位,开始享有完全的公民权。到公元212年,罗马皇帝卡拉卡拉颁布敕令,授予一般臣民以公民权。帝国初期罗马法学家们讲的“平等”,不仅是建立在奴隶制基础上的平等,而且也是建立在罗马奴隶制社会相当发达的私有制和商品交换基础上的平等。古希腊多葛学派进一步提出自然法体现人的理性的观点。古罗马思想家西塞罗和后来的法学家们继承并系统论述、论证自然法学说。

——沈宗灵《略论罗马法的发展及其历史影响》

请回答:

(1)据材料一,归纳古代中国与罗马在法治方面,有哪些相似点?

(2)对比材料二、三,指出古代中国与罗马法律在保护对象、立法理念、经济主张等方面有何不同?

(3)黑格尔在《法哲学原理》说:“法律决非一成不变的,相反地,正如天空和海洋因风浪而起变化一样,法律也因情况和时运而变化。”试以古罗马法的演变为例,阐释该观点。

阅读下列材料,回答问题。

材料一 八政:一曰食(农业生产),二曰货(商品流通),三曰祀,四曰司空,五曰司徒,六曰司寇,七曰宾,八曰师。

——《尚书·洪范》

材料二 以九职任万民:一曰三农,生九谷……五曰百工,饬化八材;六曰商贾,阜通货贿……

——《周礼·天官》

材料三 僇力本业,耕织致粟帛多者,复其身 (免徭役);事末利及怠而贫者,举以为收孥。

——《史记·商君列传》

材料四 世儒不察,以工商为末,妄议抑之。夫工固圣王之所欲来,商又使其愿出于途者,盖皆本也。

——清·黄宗羲《明夷待访录》

(1)根据材料一、二,综合指出商周时期统治者对待农业、手工业、商业的态度。

(2)材料三反映了什么时期的什么经济政策?这一政策的基本含义是什么?

(3)根据材料四归纳并简要评价黄宗羲的观点。

阅读材料,完成下列要求。

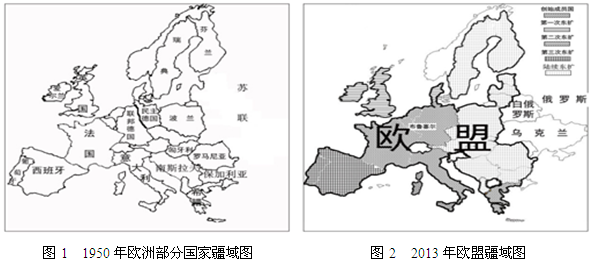

全球化时代的国家边疆呈现出动态性和多元性,以欧洲最为典型。

比较图1和图2,提取有关欧洲疆域变化的信息(至少2项),并运用所学知识予以说明。