从《南京条约》到《马关条约》的签订,反映出列强侵华的主要趋势是从商品输出为主到资本输出为主。

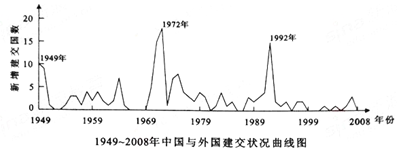

图反映新中国三次与外国建交的高峰,其中第二次建交高峰出现的原因包括

①中国在联合国合法席位的恢复②中美《关于建立外交关系的联合公报》的发表③中国开始实行改革开放的政策④亚非拉民族独立运动的发展

| A.①③ | B.①④ | C.②③ | D.②④ |

导演想创作一部电视政论片《建国初期的政治建设》,下列题材可以入选该片的有①历史新纪元——开国大典②以和平代替武力——《告台湾同胞书》发表③长期共存,互相监督——人民民主统一战线的新阶段④不结盟——新中国外交工作的开端

| A.①③ | B.②④ | C.③④ | D.①②③ |

1954年《中华人民共和国宪法》和1949年《共同纲领》在内容上的根本不同在于

| A.规定的国家政体不同 | B.《宪法》规定了人民的权利和义务 |

| C.规定的社会形态和体现的原则不同 | D.规定的权力机关不同 |

美国记者斯诺在《红星照耀中国》一书中写道:“在某种意义上讲,这次大迁移是历史上最大的一次流动的武装宣传”文中的“大迁移”是指

| A.国民革命军出师北伐 | B.工农革命军进军井冈山 |

| C.工农红军的万里长征 | D.刘邓大军千里跃进大别山 |

中共“二大”在宣言中指出“中国三万万的农民,乃是革命中的最大要素。农民因为土地缺乏、人口稠密、天灾流行、战争和土匪的扰乱、军阀的额外征税和剥削、外国商品的压迫、生活成本的增高等原因,以至日趋穷困和痛苦。”这表明中国共产党

| A.以发动农民运动作为党的中心工作 | B.提出了由国民革命转向土地革命的方针 |

| C.认识到农民阶级在民主革命中的重要地位 | D.决定建立革命根据地实行工农武装割据 |