1912年,梁启超在《中国立国大方针商榷书》中说:“今虽新政治之建设,茫乎未有端倪也,而数千年来恶政治之巢穴,为国家进步之一大障碍物者既已拔去,此后改良政治之余地,较前为宽,其机会较前为多,其用力较前为易……若我国民而终不能行共和政治也,则亦终不能行君主立宪政治。”梁启超的观点表明

| A.君主立宪成为必然选择 | B.民主共和道路根本行不通 |

| C.以暴力推翻满清的必要性 | D.民主共和已成为时代潮流 |

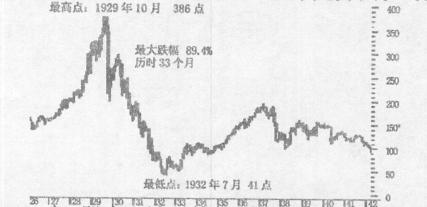

下图是20世纪20年代至40年代美国股市走势图。对此图理解不正确的是()

| A.1927—1928年,股市上涨过快加剧金融市场风险 |

| B.1929年,纽约股市崩溃直接导致股市下跌 |

| C.1930—1932年,股市持续下跌主要是因胡佛坚持自由放任政策 |

| D.1932年,股市上涨主要是因罗斯福开始推行新政 |

下列情景在1919年可能出现的是()

| A.奥斯卡金像奖颁奖仪式在英国举行 | B.《一个国家的诞生》在美国上演 |

| C.汤姆终于可以看电视节目 | D.美国观众往往被电影主人公的名言所激励 |

英国人麦考利在1830年说:“如今我们国家比1790年还穷吗?我们坚决相信,尽管统治者有种种管理不当之处,但英国一直变得越来越富。有时略有停顿,有时暂时倒退,但总的趋势是不容置疑的。”这一说法的主要历史背景是()

| A.国际局势平稳发展 | B.资本主义世界市场形成 |

| C.工业革命成效显著 | D.西方殖民主义体系确立 |

西方有经;齐学家专门研究过裙子与经济的关系。叫做“裙子经济”,结论是:裙子的长度与经济 的发展成反比。也就是说,裙子越长,经济就越落后;裙子越短,经济就越先进,越发展,以19世纪中期英国为例,此时英国女性一改中世纪曳地长裙、行不露脚的式样,裤装和短裙逐渐流行起来。这一转变充分说明了()

的发展成反比。也就是说,裙子越长,经济就越落后;裙子越短,经济就越先进,越发展,以19世纪中期英国为例,此时英国女性一改中世纪曳地长裙、行不露脚的式样,裤装和短裙逐渐流行起来。这一转变充分说明了()

| A.工业革命完成,妇女角色改变 | B.民主政治进步,女权意识增强 |

| C.科学技术发展,妇女思想解放 | D.对外殖民扩张,妇女远离故乡 |

美国1787年宪法规定:“最高法院和低级法院的法官如忠于职守,得终身任职。”这一规定的直接目的是()

| A.保障法官的人身安全 | B.实现三权分立 |

| C.保证司法的独立性 | D.体现“分权制衡”的原则 |