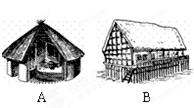

如图是两幅古代房屋的复原图,结合所学知识回答下列问题:(共6分)

(1)写出图A和B房屋样式的名称。

(2)最早建造A、B房屋的的原始居民分别是谁?

(3)中国古代原始居民房屋样式不同的主要原因是什么?(2分 )

创新是社会发展的动力。政体变革是制度创新,发明创造是科技创新,科学理论诞生是思想创新。

【思想创新篇】思想解放对人类社会发展起着推动作用。

(1)14世纪欧洲掀起了资产阶级思想解放运动,18世纪,欧美再次兴起资产阶级思想解放运动,请问此运动名称是什么?宣传的主要思想内容是什么?

【制度创新篇】17--18世纪,英美法走上了资本主义道路,19世纪后期,俄日走上了资本主义道路,各国资产阶级通过立法手段巩固其统治。

(2)你试着总结一下上述国家走上资本主义道路的方式(3分)

(3)19世纪60年代,俄日扫除资本主义发展的障碍各是什么?

【科技创新篇】资产阶级统治的确立为资本主义社会生产力的迅速发展创造了政治前提,带来工业革命的发生。

(4)为图1做出巨大贡献的是谁?写出图1与图2的关系?图2、图3是现代人出行的主要交通工具,方便了人们的出行,分别带来对何种资源的开采?

【总结感悟篇】

(5)从欧美资本主义近代化历程来看,我们可以概括为思想→制度→科技,而中国近代化过程,就是向西方学习科技→制度→思想的过程。比较中国与欧美近代化历程,你有何认识?

美国作为世界上唯一的超级大国,一举一动都牵动着世界。虽然只有230多年的历史,但却演绎了大国兴起的罕见奇迹。结合所学知识,回答下面问题。

材料一 2013年10月1日,美国联邦政府的2014财年开始,由于美国民主、共和两党尚未解决新财年的政府预算分歧,联邦政府的非核心部门被迫关门。由于美国国会参众两院在预算问题上互不让步,导致美国联邦政府部分机构自10月1日开始陆续陷入停摆窘境。

(1)美国宣布独立的时间是何时?标志是什么?

(2)现任美国总统奥巴马能当选为总统,他该感谢谁?原因呢?

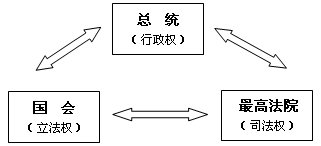

材料二下图

(3)材料二体现了启蒙运动中的哪一学说?结合所学知识,指出美国确立这一政体的法律文件。

材料三美国内战扫除了资本主义发展的一大障碍,经历了第二次工业革命,美国实现了快速发展。

(4)美国内战扫除的障碍是什么?美国科学家有“发明大王”之称的是谁?

(5)“他山之石,可以攻玉”。综合上述材料和问题,借鉴美国崛起的经验,请你为实现“中国梦”,提出两条建议。

世界殖民体系的最终崩溃,是人类历史的巨大进步。阅读下列材料,结合所学知识,回答问题。

材料一自豪的英国人曾经以“日不落帝国”来形容自己的国家,因为在19世纪末的时候,它的殖民地……总面积达930万平方公里,统治着世界上三亿多的人口。

——《大国崛起》解说词

(1)材料一中,英国主要通过什么手段建立起“日不落帝国”的?简要分析“日不落帝国”的建立所产生的影响。

(2)说出下图人物反英斗争的史实和结果。

材料二只有团结,才能驱逐西班牙人,建立一个自由的政府。

——摘自玻利瓦尔的一封信

(3)拉丁美洲独立运动的兴起是受哪些历史事件影响的?玻利瓦尔由于功勋卓著,被人们誉为什么?

科学技术是巨大的生产力,推动着社会进步,改变着人们的生活。据此,结合所学知识,回答以下问题。

(1)列举三次科技革命的主要标志。

(2)举例说明科学技术的不断创新和广泛应用,时时刻刻都在"刷新"着我们的生活。

(3)请结合实际,举例说明"实现工业化的过程中,环境与资源也遭到了严重的破坏"。

(4)根据以上内容的分析,你认为应该怎样正确看待科技这把双刃剑?

阅读材料,回答问题。

材料一

材料二 20世纪90年代初,随着东欧剧变和苏联解体,美苏对峙和争霸的两极格局崩溃,国际力量的对比发生了深刻的变化。

(1)根据材料一的图片信息,分别说出两次世界大战后形成的世界政治格局名称。

(2)依据材料二分析,这种变化促使世界格局朝什么方向发展?结合所学知识,分析促进这一起势发展的主要因素。

(3)面对当今世界政治格局的发展趋势,你认为中国应该如何争取有利的国际地位?