17世纪,明清进步思想家向正统思想发起挑战;18世纪,法国启蒙思想家把欧洲启蒙运动推向高潮。阅读材料,回答下列问题:

材料一 凡天下无地而得安宁者,为君也。是以其未得之也,荼毒天下之肝脑,离散天下之子女,以博我一人之产业,曾不惨然,曰:我固为子孙创业也。其既得之也,敲剥天下之骨髓,离散天下之子女,以奉我一人之淫乐,视为当然,曰:此我产业之花息也。然则,为天下之大害者,君而已矣!

——黄宗羲《明夷待访录·原君》

材料二 社会公约可以简化为如下的词句:我们每个人都以其自身及其全部的力量共同置于公意的最高指导之下,而且我们在共同体中接纳每一个成员作为全体的不可分割的一部分。于是,这一结合行为立刻就产生了一个道德的与集体的共同体,以代替每个订约者的个人。

──卢梭

材料三 在伏尔泰的心目中,“奉行儒学的中国是开明专制君主制的典范,那里有真正的信仰自由,政府……从不规定国民的宗教信仰”。“中国的政治体制又是和儒家道德原则结为一体的。这种政治与道德的统一,也为对现实不满的法国人提供了一种榜样”。

──马克垚《世界文明史》

请回答:

(1)分别概括材料一和材料二的主要观点,并指出两者的相同之处。这两者在政治、经济、文化方面有何相似的时代背景?

(2)据材料三并结合伏尔泰所处社会环境,分析伏尔泰高度赞赏中国儒学的原因。结合材料一,指出伏尔泰的认识有何局限?

(3)18世纪法国的进步思想推动了法国大革命的迅速爆发,而17世纪中国的进步思想却很快沉寂下去。结合所学知识,分析造成这两种不同状况的根本原因。

阅读材料,回答下列相关问题。

材料一在古代罗马,丝绸之价竟贵比黄金。丝绸贸易已成为古代世界最大宗的贸易。即使是在罗马帝国极西端的英伦海岛,丝绸的流行也不亚于中国的洛阳。为了获取丝货等物,罗马每年的花费不下一亿赛斯太斯(罗马货币)。当中国丝绸源源西进的时候,西方的物品与信息,也传入中国。佛教通过这条商路传到中国。在大量吸收中国丝货的同时,罗马人的优质纺织品也运来中国,其棉、毛织物畅销中国。

——摘编自何芳川《古代中西文化交流史话》

(1)依据所学知识简要说明承载东西方丝绸贸易商路的形成。结合材料一分析东西方丝绸贸易的影响。(6分)(请勿在此作答)

材料二隋开皇十四年大旱,人多饥乏,是时仓库盈溢,竟不许赈给,乃令百姓逐粮(自己寻找粮食)。隋文不怜百姓而惜仓库,比至末年,计天下储积,得供五六十年。炀帝恃此富饶,所以奢华无道,遂致灭亡。……凡理国者,务积于人,不在盈其仓库。……后嗣不肖,多积仓库,徒益其奢侈,危亡之本也。

——《贞观政要》卷8

(2)阅读材料二,结合所学知识分析隋朝统治者和唐太宗在粮食安全问题上的不同的认识和政策,并说明其不同的后果。(8分)(请勿在此作答)

材料三

| 明清两代扬州经济的代表性行业 |

|

| 漕运 |

长江中下游各产粮省份的皇粮国税均必须经此北上,扬州钞关的税收额在明清两代一直位居全国前八名之内。 |

| 盐运 |

全国最大的两淮盐场(苏北沿海)所产官盐在此集散,转运全国最广的食盐销售区——长江中上游安徽、江西、湖北、湖南四省(所谓扬子四岸)销售。 |

| 金融 |

大量盐商聚集带动了扬州银庄的发展,使之成为中国乃至东亚地区资本最为集中的地区,规模最大的金融中心。 |

| 文娱 |

隋唐以来娱乐业是扬州的支柱型产业,明清时期书画家从业者以清代中期扬州八怪最富盛名,是“士大夫必游五都会”之一。 |

| 手工业 |

以印刷、漆器制造等为代表。 |

(3)依据材料三结合所学,归纳明清时期扬州繁荣的相关因素。(请勿在此作答)

材料四扬州地理位置靠近上海,曾有“小小上海赛扬州”之说,直至1908年沪宁铁路和1912年津浦铁路修通后,扬州逐步沦为地区性城市。

(4)结合材料四和所学知识,分析近代时期,上海超越扬州的原因

(请勿在此作答)

希腊是古代民主思想与实践的摇篮,雅典的民主制更是影响深远。请回答:

材料一: “……国家的最高权力机关,负责审议并解决一切国家大事。所有合法的公民均有参与权、知情权、发言权、选举权和被选举权。” “所有公职人员从30岁以上的公民中选择产生,各机构内部实行集体制和少数服从多数的原则。”

(1)材料中的描述,反映了雅典民主制的什么特点?

材料二:“……是通过抽签从数个部落中各选数十人组成的。每数十人为一组轮流执政,处理一些日常事务。”

(2)此段描述,反映了雅典民主制的什么特点?

(3)雅典民主制创造出了一系列民主的运作方式,请列举两例。

(4)谈谈你对雅典民主制积极意义的理解。(6分)

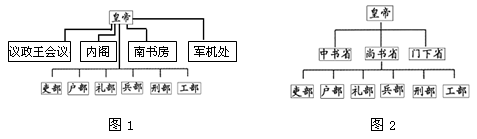

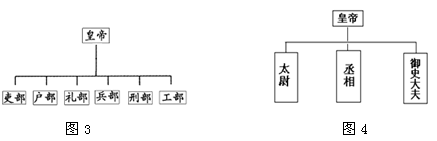

国家机构的设置及其运作,是国家政治制度的具体体现。解读下列中国古代中央政府机构示意图,回答问题:(16分)

(1)从历史演变看,排列的顺序是_________________。

| A.图1图2图3图4 | B.图2图4图1图3 |

| C.图3图4图1图2 | D.图4图2图3图1 |

(2)图1、图3、图4所示的中央政府架构,分别是哪个皇帝当政时确立或形成的?

图1_____________,图3______________,图4__________________

(3)从历史演变看,四幅示意图揭示了中国古代政治制度的什么基本特征?

(4)请简要说明:中国古代政治制度对中国历史发展产生了什么深远影响?

人类从事的经济活动为社会实现全面发展和最大限度的公平奠定坚实的基础。同时,人类社会的全面发展又会反作用于经济活动。

材料一在政治领域,第一次准许没有财产的平民参加公民大会,不过,公民大会拥有的权力仍旧很有限。另外,还规定富裕商人可以担任执政官;还设立新的、更受欢迎的陪审法庭来削弱贵族最高法院的权力。总之,梭伦的贡献在于,在组织上为以后建立著名的雅典民主奠定了基础。

——摘自(美)斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料二 中国在宋代至清代的历史进程中有过三次商业革命:第一次是宋代商业革命,第二次是明清商业革命,第三次是近代商业革命,出现以通商口岸为核心的近代化商业群落。

——摘编自陈锋、张建民主编《中国经济史纲要》

材料三:中国资本主义私营现代企业的产生前提,是由西方列强的冲击造成的。西方列强入侵冲击造就的以通商口岸为中心的,摆脱了传统中国城市模式的新兴城市,又为其生产提供了土壤与舞台,中国最早的民营现代企业就是从外资那里获得了新的生产技术和管理方法,同时又庇护于“租界”这种特殊的场所而得以免除滥用职权、腐败无能的中国封建统治者的勒索与损害,才艰难地产生和发展起来。

——选自陈勤、李刚、齐佩芳《中国现代化史纲》

请回答:

(1)根据材料一并结合所学知识,指出梭伦如何在“组织上”为雅典民主奠定了基础,并分析梭伦改革带来的社会影响?

(2)根据材料二和所学知识,简述“宋代商业革命”和“明清商业革命”的表现。

(3)通商口岸是近代资本主义列强侵略中国的产物,使中国日益半殖民地化。根据材料三并结合所学知识,说明中国“近代化商业群落”出现在通商口岸的原因。分析通商口岸在中国近代化进程中的客观作用。

中美关系错综复杂,曲折前行。阅读下列材料,回答问题。

材料一 1958年美国人伊罗生出版的《浮光掠影----美国关于中国与印度的形象》一书,将美国对中国的总体看法分为下列六个阶段:①尊敬阶段(18世纪)②轻视阶段(1840---1905年);③乐善好施阶段(1905----1937年);④赞赏阶段(1937-----1944年);⑤清醒阶段(1944---1949年)⑥敌视阶段(1949----)。

——袁明《备论中国在美国的形象》

材料二实际上,美国在第二次世界大战后的中国很少有选择的余地。当这些年中国的内战与共产主义势力在欧洲的扩张同时发展时,美国对华政策的全球背景变得越来越重要。……(当初)国民党领袖们的判断是正确的:不管他们对美国来说是多么讨厌,美国除了支持他们之外别无选择。

——费正清《剑桥中华民国史·下卷》894页

材料三国民政府与美国签订了《中美友好通商航海条约》等新的不平等条约。通过这些不平等条约,美国商品大量输入中国市场,排挤国货;美国对中国的资本输出至少在60亿美元以上,约占各国在华资本总额的80010,几乎垄断了中国市场。

——普通高中课程标准教科书(人民版)必修2

材料四 1972年,美国总统尼克松访华,开启了中美关系的“破冰之旅”,中美关系开始走向正常化。时人评论说,尼克松改变了世界。但毛泽东却说:是世界改变了尼克松。

材料五近年来中美关系大事摘录

2001年12月27日,美国总统布什签署命令,正式宣布给予中国永久正常贸易关系地位。

2010年1月29日,美国政府通知国会,计划向台湾出售总值达64亿美元的武器,中国政府表示坚决反对和强烈谴责。

2010年4月13日,国家主席胡锦涛在美国首都华盛顿同美国总统奥巴马进行了会见,两国元首就中美关系和共同关心的重大国际和地区问题交换了意见并达成共识。

——材料四、五均摘编自百度文库

请回答:

(1)结合所学知识,析指出材料一中美国人对中国形成第④阶段看法的政治原因。

(2)根据材料二和材料三,结合当时的世界形势分析美国“除了支持他们之外别无选择”的原因,并说明这种“支持”对中国政治、经济的影响。

(3)结合材料四和所学知识,你是如何理解“尼克松改变了世界”和“世界改变了尼克松”这两句话的含义的?

(4)根据材料五指出,近年来中美关系表现出怎样的态势?反映了当今国际形势具有什么特点?