下侧甲、乙、丙三幅图表示双凸透镜成像装置,请据此回答问题。

(1)若进行如甲图所示的实验,使白纸板上形成清晰物像。对照眼球的结构分析,白纸板相当于 ,透镜相当于 。

(2)蜡烛、透镜和白纸板的位置不变,将透镜换成一个凸度稍大的凸透镜(如乙图),此

时白纸板上的物像还清晰吗? (填“清晰”或“不清晰”)。此时若向 (填“左”或“右”)移动白纸板,可以在白纸板上再次出现一个清晰的物像。

(3)不移动白纸板,在凸度稍大的凸透镜前加一个适当的 透镜,也可以在白纸板上形成清晰物像(如丙图)。

(4)以上实验模拟了晶状体的凸度过大,使物像落在视网膜的前方而形成 (填“近”或“远”)视。

小明在室外玩耍时,发现鼠妇经常躲在阴暗、潮湿的花盆底下或石块下,小明不禁感到奇怪:鼠妇为什么喜欢阴暗、潮湿的地方呢?后经过长期观察,小明推测:鼠妇怕光。并捉了10只鼠妇做了以下实验来探究光对鼠妇生活的影响。

小明的实验:用硬纸板制成一个长方形的纸盒(上方没有盖),将纸盒分成长度相等的两部分,一部分用黑纸包好形成一个黑暗的环境,另一部分不做处理。将捉来的10只鼠妇放入纸盒中央,10分钟后观察鼠妇的动向:移到黑暗处的鼠妇多,还是移到亮处的鼠妇多?

请分析回答下列问题:

(1)小明看到了鼠妇的生活现象后提出了问题:光照对鼠妇的生活有影响吗?

(2)当小明用实验法来解决这一问题时,首先提出的假设是: 。

(3)小明把纸盒一端用黑纸包好形成黑暗环境,另一端不做处理,这样形成了一组以______为变量的对照实验。

(4)10分钟后出现的情况是大多数鼠妇爬向了黑暗的一端,据此小明能得出的结论是____。

(5)上述实验中能不能只用1只鼠妇?____,为什么?__________________________。

(6)小明做实验时,小华也在旁边看,并向小明建议应在纸盒黑暗的一端洒点水,使它潮湿,而亮的一端保持干燥。但小明没有采纳小华的建议。你认为小明做得对吗?________,为什么? ___________。

生物的特征有哪些?(如生物的生活需要营养……)

某小组在探究甲状腺激素能否促进蝌蚪发育时,设计了两个方案进行相关实验。依据这两个方案进行实验时,都使用了相同的玻璃缸2只,分成A、B两组,各放入清水1000毫升、少量的水草和10只大小相似的蝌蚪,每天同时喂食、观察记录。

方案一:破坏A组蝌蚪的甲状腺,并且每天向A组蝌蚪的食物中添加一定量的甲状腺素制剂;破坏B组蝌蚪的甲状腺,其食物中不加入甲状腺素制剂。

方案二:A组蝌蚪的食物中添加一定量的甲状腺素制剂,B组蝌蚪的食物中不添加甲状腺素制剂。

请你分析上述实验并回答下列问题:

(1)方案一中,A组蝌蚪虽然甲状腺被破坏,但是由于食物中补充了 ,所以______(填能或不能)发育为青蛙。B组蝌蚪因为甲状腺被破坏,所以_______(填能或不能)发育成青蛙,说明蝌蚪发育所需的甲状腺素是由 分泌的。

(2)方案二中,A组蝌蚪能发育成蛙,但蛙只有苍蝇般大小;B组蝌蚪_______(填能或不能)正常发育。这个实验说明调节生物生长发育的激素含量_______(填过高、正常或过低)对个体也不利。

(3)方案二中,B组的作用是 。

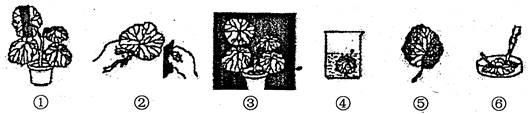

在探究阳光和植物光合作用关系的实验时,某同学具体实验步骤如下图所示,

(1)根据上图分析,整个探究过程的合理步骤是:→→②→步骤X→④→→ 。 (填图中序号)

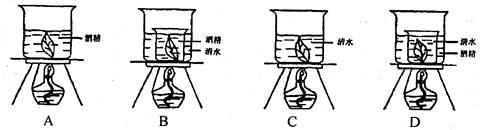

(2)步骤X应该是 ,其正确的实验装置是下图中的( )

(3)步骤③中,进行黑暗处理的作用是 。

(4)进行步骤①的环境条件是 。

(5)在步骤⑥中,滴加的试剂是 ,其目的是为了检验植物光合作用制造的有机物是 。

(6)该实验结果说明了 。

小明家的车库里比较潮湿,经常有鼠妇爬来爬去,而车库外的水泥路上却见不到鼠妇的踪影。小明决定进行探究,请帮助他完成下面的实验方案:

(1)提出问题:土壤的潮湿程度会影响鼠妇的生活吗?

(2)作出假设:土壤的潮湿程度会影响鼠妇的生活。

(3)实验步骤:

①准备材料用具:20只鼠妇,铁盘,纸板,干土,湿土(潮湿程度相当)。

②设计实验装置:在铁盘中以横线为界,一侧放干土,另一侧放____________。这样做的目的是设置________________。

③在铁盘两侧的中央各放入____________相同的鼠妇。

④观察与记录:仔细观察,每分钟统计一次干土与湿土中鼠妇的数量,共统计10次。从统计结果看,湿土一侧的鼠妇数量多。

(4)实验结果:______________________________________________________