自古明王圣帝,犹须勤学,况凡庶乎!此事遍于经史吾亦不能郑重聊举近世切要以启寤汝耳。士大夫子弟,数岁已上,莫不被教,多者或至《礼》、《传》,少者不失《诗》、《论》。及至冠婚,体性稍定;因此①天机,倍须训诱。有志尚者,遂能磨砺,以就②素业;无③履立者,自兹堕慢,便为凡人。

注释:①天机:天赋的悟性,聪明。②素业:清素之业。③履立:实行,实践。断句,限断三处。

此 事 遍 于 经 史 吾 亦 不 能 郑 重 聊 举 近 世 切 要 以 启 寤 汝 耳。下列各组句子中加点词的意义不相同的一项是( )

A及至冠婚 / 既加冠 B体性稍定/ 宾客意少舒,稍稍正坐

C多者或至《礼》、《传》/ 而或长烟一空 D自兹堕慢/ 挥手自兹去翻译句子。

自古明王圣帝,犹须勤学,况凡庶乎!谈谈本文给你的启示。请你举一个例子来证明“无履立者,自兹堕慢,便为凡人”这句话。

阅读《晏子使楚》一文,要求完成下面题目。(12分,每小题3分)

晏子将使楚。楚王闻之,谓左右曰:“晏婴,齐之习辞者也。今方来,吾欲辱之,何以也?”左右对曰:“为其来也,臣请缚一人,过王而行。王曰,何为者也?对曰,齐人也。王曰,何坐?曰,坐盗 。”

晏子至,楚王赐晏子酒。酒酣,吏二缚一人诣王。王曰:“缚者曷为者也?”对曰:“齐人也,坐盗。”王视晏子曰:“齐人固善盗乎?”晏子避席对曰:“婴闻之,橘生淮南则为橘,生于淮北则为枳,叶徒相似,其实味不同。所以然者何?水土异也。今民生长于齐不盗,入楚则盗,得无楚之水土使民善盗耶?”王笑曰:“圣人非所与熙也,寡人反取病焉。”解释加线词语。

⑴齐之习辞者也 习 ( )

⑵其实味不同其实( )

⑶圣人非所与熙也熙 ( )翻译下面句子。

得无楚之水土使民善盗耶?请就文章的情节和齐楚外交辞令的交锋,选出说法错误的一项()

| A.楚国通过预设抓住齐人偷盗的情境,晏子到来后,故意带到楚王面前,以此影射齐人善盗。 |

| B.晏子以橘树生长地不同而味不同来设喻,通过环境对人的影响,实讽楚之民风使人善盗。 |

| C.晏子席间的对话表现出其超人的智慧与胆识,也验证了“晏婴,齐之习辞者也”的评价。 |

| D.“圣人非所与熙也,寡人反取病焉。”这是楚王以自我解嘲摆脱尴尬的话语,说明楚王也有很高明的语言技巧。 |

本文人物形象刻画鲜明,请用简洁的语言分析概括楚王和晏子的性格特征。

楚王:

晏子:

阅读下段文言文,完成题。

赵且①伐②燕。苏代③为燕谓惠王④曰:“今者臣来过易水⑤, 蚌方出曝⑥而鹬⑦啄其肉,蚌合而拑其喙。鹬曰:‘今日不雨,明日不雨,即有死蚌。’蚌亦谓鹬曰:‘今日不出,明日不出,即有死鹬。’两者不肯相舍,渔者得而并禽⑧之。今赵且伐燕,燕赵久相支⑨,以弊⑩大众,臣恐强秦之为渔父也。故愿王熟计之也!”惠王曰:“善。”

(选自《战国策》)

[注释]①且:副词,将要。②伐:讨伐,攻打。③苏代:战国时期的辩士。④惠王:赵惠文王。⑤易水:河流名。在河北省西部。⑥曝(pù):晒太阳。⑦鹬(yù):水鸟名,常在水边或田野捕吃小鱼、小虫和虾类。⑧禽:同“擒”,捕捉,抓住。⑨相支:相持,对峙的意思。⑩弊:同“蔽”,蒙蔽。解释下列加线的字。

(1)蚌方出曝而鹬啄其肉(2)蚌合而拑其喙

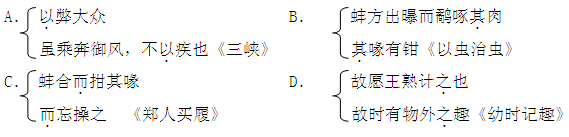

(3)今日不雨(4)乃止下列各组句子中加点的词意义和用法相同的一项是

翻译下列句子。

(1)两者不肯相舍,渔者得而并禽之。

_

(2)自非亭午夜分,不见曦月。

_

(3)心之所向,则或千或百果然鹤也。这则故事后来演化为成语: _, _。文中苏代借用故事劝说

赵惠文王有什么好处?

_

_

阅读下面文言文,完成小题。

狼

一屠晚归,担中肉尽,止有剩骨。途中两狼,缀行甚远。

屠惧,投以骨。一狼得骨止,一狼仍从。复投之,后狼止而前狼又至。骨已尽矣。而两狼之并驱如故

屠大窘,恐前后受其敌。顾野有麦场,场主积薪其中,苫蔽成丘。屠乃奔倚其下,弛担持刀。狼不敢前,眈眈相向。

少时,一狼径去,其一犬坐于前。久之,目似瞑,意暇甚。屠暴起,以刀劈狼首,又数刀毙之。方欲行,转视积薪后,一狼洞其中,意将隧入以攻其后也。身已半入,止露尻尾。屠自后断其股,亦毙之。乃悟前狼假寐,盖以诱敌。

____________,___________________,_______________________?止增笑耳。根据课文内容,将横线处的句子补充完整。

给文中加线词语注音。

苫()尻()解释下列加线词语在文中的意思。

屠自后断其股 _______________犬坐于前 __________________将下面的句子译成现代汉语。

骨已尽矣,而两狼之并驱如故。从文中哪些句子中可以看出屠户起初对狼抱有幻想?他最终放弃了幻想,智慧勇敢地杀死了狼,你从中得到启示?

阅读下面文言文,完成第小题。

狼

一屠晚归,担中肉尽,止有剩骨。途中两狼,缀行甚远。

屠惧,投以骨。一狼得骨止,一狼仍从。复投之,后狼止而前狼又至。骨已尽矣,而两狼之并驱如故。

屠大窘,恐前后受其敌。顾野有麦场,场主积薪其中,苫蔽成丘。屠乃奔倚其下,弛担持刀。狼不敢前,眈眈相向。

少时,一狼径去,其一犬坐于前。久之,目似瞑,意暇甚。屠暴起,以刀劈狼首,又数刀毙之。方欲行,转视积薪后,一狼洞其中,意将隧入以攻其后也。身已半入,止露尻尾。屠自后断其股,亦毙之。乃悟前狼假寐,盖以诱敌。

狼亦黠矣,而顷刻两毙,禽兽之变诈几何哉?止增笑耳。《狼》选自文言短篇小说集,作者是代文学家。

解释下列句中加线词的意思。

①其一犬坐于前犬:

②一狼洞其中洞:翻译下列句子。

骨已尽矣,而两狼之并驱如故。屠户的机智体现在哪里?请结合原文用自己的话说一说。

本文的最后一段运用了哪种表达方式?有何作用?

文言文阅读

是时,朝廷大开选举①,或有诈伪阶资②者,太宗令其自首,不首,罪至于死。俄有诈伪者事泄③,胄④据法断流⑤以奏之。太宗曰:“朕初下敕⑥,不首者死,今断从法,是示天下以不信矣。卿欲卖狱乎?”胄曰:“陛下当即杀之,非臣所及,既付所司⑦,臣不敢亏法⑧。”太宗曰:“卿自守法,而令朕失信耶?”胄曰:“法者国家所以布大信于天下,言者当时喜怒之所发耳!陛下发一朝之忿,而许杀之,既知不可,而置之以法,此乃忍小忿而存大信,臣窃⑨为陛下惜之。”太宗曰:“朕法⑩有所失,卿能正之,朕复何忧也?”(选自《贞观政要》)

【注释】①选举:检举。②诈伪阶资:谎报官阶与资历。③事泄:干的坏事败露。④胄(zhòu):戴胄,唐初大臣。⑤断流:断,判案;流,流放,充军。⑥敕(chì):帝王的诏书、命令。⑦所司:主管司法的部门。⑧亏法:枉法。⑨窃:私下。⑩法:运用法律。用“/”线划出下面句子在朗读时的正确停顿(只划一处)。(1分)

此 乃 忍 小 忿 而 存 大 信解释文中划线的字。(3分)

①俄( )②狱( )③忿( )用现代汉语说说下列句子的意思。(2分)

法者国家所以布大信于天下,言者当时喜怒之所发耳!对于戴胄执法办案一事,太宗前后态度发生了怎样的变化?(4分)