全球化自15世纪新航路开辟就已开始,更是当今世界的热门话题。阅读下列材料:

材料一 如果全球化把欧洲人迈入大洋当作开始的话,那么走在前列的首先是伊比利亚半岛国家。他们以高效的行政机器组织远航,怀揣着传播上帝福音和寻找黄金的期盼揭开了不同种族、不同文明的大碰撞,充满“内在动力”的帆船运载着奴隶、黄金、香料,也洒播着诸如“地球是圆的”等进步光芒。

——巴勒克拉夫《处于变动世界中的历史》

材料二 随着重建欧洲和日本的马歇尔计划和道奇计划的实行,以及国际货币基金组织、世界银行和世贸组织的建立,由美国主导的第二次全球化开始了。这一次全球化并没有建立帝国,而是通过创办视世界为其市场的多国公司和全球公司。在技术缩短了时间和距离的情况下,可口可乐、麦当劳和索尼等产品成为世界名牌。在将近50年的时间里,国家贸易的升幅超过国内生产总值的增长率,成为推动全球增长的主要动力。

——(美)克莱德·帕雷斯托维姿的署名文章(2005年)

材料三 美国《世界日报》2000年4月23日发表的一篇题为《防止经济一体化成为新的经济奴役》的文章说:“抗议人群呼吁的是,世界经济强权正和一小部分跨国公司联手,打着帮助贫穷国家建设的招牌,利用贷款和巨额债务进行不合理的国际分工,使落后国家接受改头换面的金融殖民、技术殖民,并把环境危机等转嫁出去。”2001年诺贝尔经济学奖获得者、世界银行前首席经济学家约瑟夫·E·斯蒂格利茨认为:“全球化并没有为世界上大多数穷人服务,也没有为环境服务,更没有为全球稳定服务。”

材料四 文化的渗透和融合不只在日常生活中体现,在大的方面也如此。人们一般认为:经济全球化导致经济运作方式趋同。这固然不错,但现代经济运作方式在各地遭遇各种本土性,就一定要嵌入到各种文化背景中去。

——北京大学历史系教授钱乘旦

请回答:

(1)据材料一,概括伊比利亚半岛国家远航的“内在动力”,从整体史观的角度分析其影响。

(2)据材料二,归纳“美国主导的第二次全球化”的推动力有哪些?与材料一中的“第一次全球化”相比,有何显著特点?

(3)材料三反映了当代全球化下,面临哪些全球性问题?材料四对全球化提出的主要观点是什么?

(4)综合上述材料,谈谈你对全球化的基本认识。

在2007年10月15日召开的中共十七大会议上,胡锦涛说,科学发展观,是对党的三代中央领导集体关于发展的重要思想的继承和发展,是马克思主义关于发展的世界观和方法论的集中体现,是同马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想既一脉相承又与时俱进的科学理论,是我国经济社会发展的重要指导方针,是发展中国特色社会主义必须坚持和贯彻的重大战略思想。阅读下列材料,结合所学知识,回答相关问题。

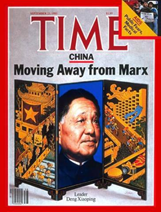

材料一在西方世界日益关注中国的过程中,《时代》周刊是最典型的代表。毛泽东和邓小平曾分别于1949年3月和1979年1月成为《时代》周刊的封面人物。

——2007年2月7日京西社区

(1)《时代》周刊将上述两人列为当时封面人物的主要原因分别是什么?1981年,邓小平在对毛泽东评价方面作出了怎样的贡献?

(2)以上述两人为代表的中国共产党人把马克思主义中国化的理论成果各是什么?

材料二江泽民说:“毛泽东最伟大的历史功绩,是把马克思列宁主义基本原理同中国革命和建设的具体实际结合起来,领导党和人民找到了一条新民主主义革命的正确道路,完成了反帝反封建的任务,结束了中国半殖民地半封建社会的历史,建立了中华人民共和国。确立了社会主义制度。接着又从中国实际出发,开始探索社会主义建设的道路。

——2005年7月31日中国军网

(3)结合所学知识,指出毛泽东在建设社会主义道路上面作了哪些成功的探索?

材料三胡锦涛说,科学发展观,第一要义是发展,核心是以人为本,基本要求是全面协调可持续,根本方法是统筹兼顾。

——2007年10月15日中共十七大报告

(4)为深入贯彻落实科学发展观,我们必须继承和坚持十一届三中全会以来我党所开创的哪些政治、经济路线或政策?

世纪以来中国人民的探索经历了从“西学东渐”到“走自己的路”。阅读材料

材料一:由于西方列强的入侵,泱泱文明古国面临着亡国的危险,中华民族陷入苦难的深渊。中国人民在抗争,仁人志士在求索。黑暗中,产生了一位杰出的民族英雄.他是孙中山。

材料二:毛泽东的最大功绩在于领导中国人民取得了新民主主义革命的胜利,毛泽东的最大愿望在于使中华民族实现伟大的复兴,毛泽东的最大贡献就在于马克思主义的中国化。

材料三:邓小平作为中国共产党第二代领导集体的核心,继承和发扬了毛泽东思想,从而形成了邓小平理论。邓小平理论第一次比较系统地、初步回答了在中国这样落后的国家如何建设、巩固和发展社会主义的一系列基本问题。

——以上材料均摘自《中国现代史》

请回答问题:

(1)结合听学知识指出:孙中山的主要救国理论和主要贡献分别是什么?

(2)材料二中说毛泽东最大功绩在于领导中国人民取得了新民主主义革命的胜利,其创造的民主革命道路指什么?

(3)材料三中所说的“继承和发展”分别指什么?

阅读下列材料

材料一 为政以德,譬如北展,居其所而众星拱之……子为政,焉用杀?子欲善而民善也.

道(同“导”,治理、引导)之以政,齐(整治、约束)之以刑,民免(避免犯罪)“‘而无耻(羞耻之心);道之以德,齐之以礼,民有耻且格(正).

——《论语》

材料二 城邦的公民显然彼此是兄弟,但他们的构成和能力各不相同。因此他们在城邦中的职责和地位也不同。神用金子创造了具有统治能力的统治者,用银子创造了武士,即统治者的辅助者,用铜和铁创造了农夫和匠人.

——柏拉图《国家篇》

材料三假如公正是少数人的意愿,就会出现暴君.假如公正是以数目取胜的多数人的意愿,他们就会行施不公,没收少数富人的财产……人们应该选取中庸,既不过度,也不无及.

——《亚里士多德全集》

请回答:

(1)依据材料概括孔子、柏拉图、亚里士多德的政治思想。

(2)结合所学知识概括指出三人思想差异的原因。

(3)为了传播他们的思想,他们采取的共同方式是什么?请结合史实加以说明?

(4)我们对他们的思想应该如何评价?

阅读下列材料:

材料一 革命导师……并不认为自己提出的理论是已经完成了的绝对真理或是“顶峰”,可以不受实践检验并不认为他们作出的结论不管实际情况如何都不能改变;更不要说那些根据个别情况作出的个别论断。他们处处时时用实践来检验自己的理论、论断、指示……他们从不容许别人把他们的言论当作“圣经”来崇拜。

——摘自1978年5月《光明日报》特约评论员文章《实践是检验真理的唯一标准》

材料二 日前进行的关于实践是检验真理的唯一标准问题的讨论,实际上也是前途和命运的问题。实事求是是无产阶级世界观的基础,是马克思主义的思想基础。

——摘自1978年12月邓小平《在中央工作会议闭幕会上的讲话》

材料三

图一图二

图一是1985年9月23日。题目是中国正在远离马克思,画面很清楚地对毛和邓两个不同时代的生活进行了对比。一边是游行的队伍高举着马克思的画像,农民在田里插秧;另一边是忙忙碌碌的上班族,高楼大厦,汉堡包,照相机等消费品。

图二是1997年3月3日。标题:下一个中国:邓的继任者能否把中国变成一个为世界所接受或喜欢的超级力量。

请回答:

(1)材料一和材料二的观点有什么不同?分析材料二与材料一的观点的关系。

(2)材料一与材料二提出了什么思想路线?邓小平对这一路线的提出发挥了怎样的作用?

(3)图一封面上的“CHINA Moving Away from Marx”是否符合实际?结合史实谈谈你的看法。

(4)根据图二分析,邓小平去世后,继任者为“下一个中国”的发展指明了怎样的方向?

.阅读下列材料:

材料一(甘地在结束最后一次绝食时向信徒们发表演说):你们不要把你们居住的城市与全国其他地区分隔开来。你们必须在整个印度和巴基斯坦恢复和平……如果我们记得,生命只有一次,那么我们没任何理由相互视为仇敌……愿神使我们大家更加明智……以便印度和整个宇宙幸福繁荣。

——(法)米尼克·拉皮埃尔、(美)拉里·柯林斯《圣雄甘地》

材料二印度为怀念圣雄建造了一座纪念碑,上面用英文和印文铭刻着甘地的教诲:“我希望印度自由强盛,敢于牺牲自己,勇于创造—个美好的世界。每个人应当为自己的家庭牺牲,……每个国家应当为全人类牺牲。我期望‘天国’降临尘世。”

材料三 (甘地)崇尚以纺车为代表的农村经济,它不仅将纺车看成一种物质武器,而且看成对抗西方文明的精神武器……只有用以手纺车为标志的农村工业代替……城市大工业,才能避免竞争和剥削,消灭失业和贫富差别,过简朴宁静的生活。

——《尼赫鲁与甘地在未来社会设想方面的分歧》

请回答:

(1)据材料一、二,概括指出甘地追求的目标,体现出他怎样的精神品质?

(2)据材料三概括甘地的经济思想,结合材料一、二对其作简要评价。