“那时候,人民对待粮票的态度可以说是慎之又慎,谁家的孩子上粮店买米,丢失了钱可能还不要紧,但若是把粮票给丢了,那就是不可饶恕之‘罪’。”这一现象说明当时

| A.粮票取代钱成为主要的支付手段 | B.粮票是人们进行购物的主要凭证 |

| C.粮食匮乏,必须凭票进行计划供应 | D.粮票被赋予一种浓厚的政治色彩 |

当代学者提出了“五四运动是第一次历史巨变的补课,又是第二次历史巨变的起点”的观点。此观点主要认为五四运动是()

| A.中国的“文艺复兴” |

| B.中国旧民主主义革命向新民主主义革命转变的开端 |

| C.中国资产阶级共和国向人民民主专政过渡的开始 |

| D.中国政治制度与思想文化由传统向现代转变的起点 |

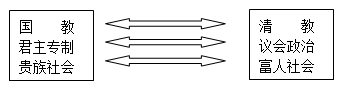

近代某国革命中,对立双方如下图:( )

该革命是指

| A.德意志统一 | B.英国革命 | C.法国大革命 | D.北美独立战争 |

1920年11月,孙中山指出:“有人说推翻清室后,民族主义可以不要了,这话实在错了,即如我们住的租界,外国就要用治外法权来压制中国人,这还是前清造成的恶果,现在清廷虽然不能压制我们,但各国还是压制的……所以我们还是三民主义缺一不可的。”这番话表明孙中山()

| A.仍坚持原来的三民主义 | B.明确提出了新三民主义 |

| C.在反帝问题上模糊不清 | D.明确提出反对帝国主义 |

1925年底到1926年初,毛泽东对中国革命的基本观点是:工业无产阶级是革命的“主力军”……1927年毛泽东则大声疾呼:“国民革命需要一个大的农村变动……一切革命同志都要拥护这个变动,否则他就是反革命。”这一变化的背景是( )

| A.北伐战争胜利进军 | B.中国共产党基本形成 |

| C.工农武装割据思想基本形成 | D.毛泽东确立了在党中央的领导地位 |

牛军在《论1945年至1955年中国外交的“内向性”》中说:“为了改善与周边非社会主义国家的关系,中国相继提出了解决与邻接国家的边界问题的政策、处理与一些东南亚国家中华侨双重国籍问题的政策、以及不干预亚洲非社会主义国家内部事务的政策,等等。这一系列政策的实施的确取得了重大的成果,中国在亚洲地区的影响迅速扩展,到1955年的□□□□达到了最高潮。”文中的“□□□□”应该是( )。

| A.日内瓦会议 | B.万隆会议 |

| C.上海亚太经济合作会议 | D.第26届联合国代表大会 |