近代以来,为了民族独立和国家富强,先进的中国人进行艰辛探索,走上了民族复兴之路。阅读下列材料,回答问题。

材料一 民国初期,陈嘉庚说:“今日国势危如累卵,所赖以维持者,惟此方兴之教育与未死之民心耳”。黄炎培也说:“今吾中国至重要,至困难问题,厥惟生计;曰求根本上解决生计问题,厥惟教育。”

——朱英《辛亥革命与近代中国社会变迁》

材料二 从现在起,开始了由城市到乡村并由城市领导乡村的时期。党的工作重心由乡村移到了城市。……使中国稳步地由农业国转变为工业国,把中国建设成一个伟大的社会主义国家。……中国的革命是伟大的,但革今以后的路程更长,工作更伟大,更艰苦。

——毛泽东在中共七届二中全会上的报告(1949年 3月)

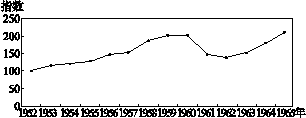

材料三 1952~1965年国民生产总值指数图( 1952年=100)

——摘编自国家统计局国民经济综合统计司

编《新中国五十年统计资料汇编》

材料四 邓小平在向外宾介绍中国改革开放的由来时说:“我们现在的路线、方针、政策是在总结了成功时期的经验、失败时期的经验和遭受挫折时期的经验后制定的。”

——郭德宏等《中华人民共和国专题史稿》

(1)据材料一概括两人共同的救国主张。联系所学知识,指出此类主张的积极意义和无法实现的原因。

(2)指出材料二“城市到乡村”“城市领导乡村”的时代背景和基本内涵。

(3)据材料三,概括 20世纪五六十年代我国国民生产总值的变化,分别分析其主要原因。据此说明为什么“革命以后的路程更长,工作更伟大,更艰苦”。

(4)据材料四,分析改革开放与邓小平所阐述的历史经验之间的关系。

著名学者黄安年教授指出:“本世纪(指20世纪)有两位伟大的改革家,一位是罗斯福,在一定程度上挽救了现代资本主义国家;一位是邓小平,在一定程度上挽救了现代社会主义国家。”结合所学知识,回答问题:

(1)你是如何理解罗斯福“在一定程度上挽救了现代资本主义国家”和邓小平“在一定程度上挽救了现代社会主义国家”的?(8分)

(2)他们两人“挽救”社会制度的措施有何相似之处?(6分)

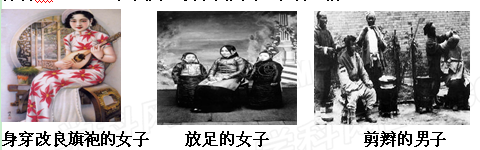

结合下列图片回答问题:

材料一下列三幅图片反映了民国时期社会生活

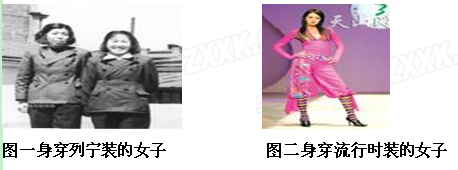

材料二下列二幅图片反映了新中国成立以后的社会生活

(1)材料一反映了民国时期社会发生哪些变化?请说明其原因。

(2)流行的服饰也是社会发展、变化状况的一个缩影。结合材料二中的两幅图片阐述这一说法。

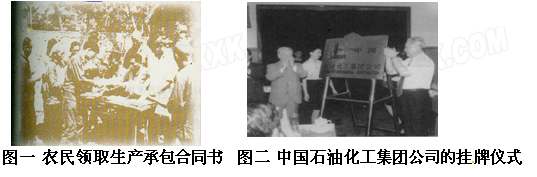

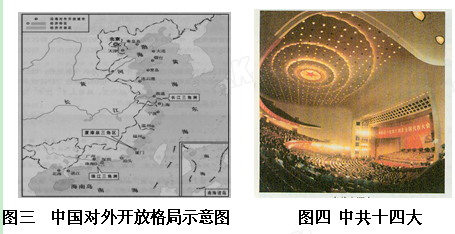

1978年中共十一届三中全会以后,我国进入了社会主义现代化建设的新时期。根据提问,回答问题:

(1)中共十一届三中全会作出了怎样的伟大决策?

(2)依据下列四幅图片,概述中共十一届三中全会的伟大决策是怎样得到贯彻落实的?

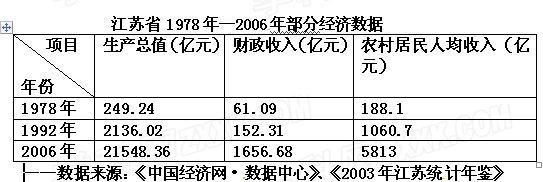

(3)阅读下表,概括1978年以来江苏发生的重大变化,并指出发生这些变化的最主要原因。

20世纪前20年的亚洲,出现了两位重要人物分别影响了亚洲两个大国的历史。一位是中国的孙中山,另一位是印度的甘地。

请回答

(1)孙中山和甘地都要实现民族独立的理想,但是他们选择的道路不同,请结合相关背景,指出各自的道路,并说明不同的原因主要有哪些?

(2)除了关心民族独立,孙中山与甘地还关心民生问题,请说明三民主义和甘地主义对各自国家民生问题的主要看法,并概括说明其实践的结果及其主要原因。

(3)结合你对这两位伟人的认识,说明他们身上有哪些共同具有的优秀品质,值得你学习?

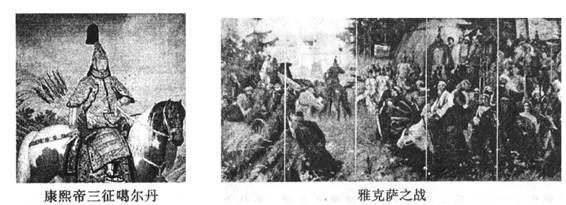

古往今来,中华民族的政治精英们为了本国的富强和发展,使本民族能够屹立于世界民族之林做出了重大贡献。阅读下列图文材料,回答问题:

材料一“自古皆贵中华,贱夷狄,朕独爱之如一,故其种落皆依朕如父母”。

——唐太宗

材料二

问题:

(1)材料一表明唐太宗采取了怎样的民族政策?概述唐太宗在和谐民族关系方面采取的主要措施。(3分)

(2)材料二体现了康熙时期面临的哪两方面的矛盾? 解决这些矛盾体现了康熙帝在哪两个方面的功绩?(2分)

(3)唐太宗、康熙帝处理民族关系的政策措施对今天有何借鉴意义?(2分)